粤港澳物理学会2025联合年会暨量子科技论坛成功举行

发布时间:2025-09-29 作者:由广东省物理学会、香港物理学会、澳门物理学会联合主办,东莞理工学院承办,广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)、广东省磁电物性分析与器件重点实验室协办的“粤港澳物理学会2025联合年会暨量子科技论坛”,于2025年9月19-22日在东莞理工学院成功举办。来自粤港澳三地和国内其它地区的物理学领域各学科的专家学者、业界人士约350多人参加论坛。

(会场)

论坛开幕式在20日上午举行,中国科学院院士、北京大学教授、中国科学院物理研究所学术委员会主任王恩哥,国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤,广东省科学技术协会党组成员、副主席林晓湧,东莞理工学院副校长胡钦华,中国科学院上海天文台台长、研究员沈志强,广东省科协综合联络部部长吕雪照,本次大会主席、广东省物理学会理事长、长江特聘教授、国家杰青、中山大学和东莞理工学院双聘教授王彪,本次大会主席、香港大学教授汪子丹,香港物理学会会长、香港城市大学讲席教授鲍威,澳门物理学会会长、澳门大学教授孙汉东,岭南大学(香港) 跨学科研究学院院长、教授陈曦,香港理工大学教授柴扬,东莞市科技局副局长晏晓辉,东莞理工学院副院长、教授李润霞,以及本次大会组委会成员:广东省物理学会副理事长、华南理工大学教授邓文基,广东省物理学会副理事长、广州大学教授樊军辉,广东省物理学会副理事长、暨南大学教授刘彭义,广东省物理学会秘书长、中山大学教授姚道新,广东省物理学会监事、中山大学教授李志兵,香港城市大学教授王欣,澳门大学教授李海峰和刘宏超等领导嘉宾出席开幕式。开幕式由王彪教授主持。

(王彪教授主持开幕式)

首先,东莞理工学院胡钦华副校长热烈欢迎远道而来的各位领导、专家学者,并向长期关心支持学校发展、推动科技事业发展的各界朋友致以诚挚的感谢!他在致辞中表示,学校始终以服务国家战略和区域需求为导向,重点布局新一代信息技术、新材料等前沿领域,积极培育交叉学科,引进高水平团队,并借此平台,与粤港澳高校、科研机构及企业建立更紧密的合作关系,共同探索人才培养与协同创新机制,深化产学研协同,助力大湾区量子科技生态体系的完善与发展。

(东莞理工学院胡钦华副校长致辞)

广东省科学技术协会党组成员、副主席林晓湧在致辞中指出,2025年“岭南科技创新论坛”以“科技赋能 向新自强”为主题,聚焦人工智能、量子科技等前沿领域,而广东省物理学会承办的本次论坛正是紧扣主论坛核心导向、精心策划的论坛,既是主论坛“科技赋能”的重要组成部分,也是推动“向新自强”的有力支撑。广东省物理学会作为省科协下属重点学会、粤港澳物理学界的重要学术纽带,始终把“推动量子科技发展、服务粤港澳大湾区建设”作为核心使命。以本次论坛为起点,在广东省科协的带领下,物理学会将继续发挥桥梁纽带作用,深化科研机构间的合作,加强与产业界的联动,助力粤港澳地区在量子科技领域“敢为人先、协同创新”。

(广东省科协林晓湧副主席致辞)

本次论坛主论坛的特邀报告有8场,分别是:中国科学院院士,北京大学教授王恩哥作”凝聚态氢及全量子效应”主题报告,他在报告中讲到,全量子效应是指基于原子核与电子自由度的全量子理论所预言的物理和化学性质。报告侧重介绍从薛定谔方程出发,在研究凝聚态物理问题时,经常使用玻恩-奥本海默近似,但在实际处理中被不断弱化的核量子效应,以及玻恩-奥本海默近似没有考虑的非绝热效应,需要新的突破。最后以凝聚态氢为例子,介绍全量子效应引起的各种物理现象。

(王恩哥院士作大会报告)

国家最高科学技术奖获得者,中国科学院院士,南方科技大学校长薛其坤以“非常规高温超导”为题作主题报告,就非常规高温超导机理的思考、铜基/铁基超导机理研究、镍基氧化物薄膜超导三部分展开精彩的介绍,通过各类示例与图文展示,深入剖析非常规高温超导研究中面临的多样化科学问题,分享其潜在机理探索与关键技术突破的最新进展,包括他们发现常压下镍氧化物薄膜的高温超导电性,并提出推动非常规高温超导研究与应用发展的具体思路与方向,鼓励勇于创新。

(薛其坤院士作大会报告)

中国科学院上海天文台台长沈志强在“银河系中心超大质量黑洞高分辨率观测展望”主旨演讲中讲到,自从银河系中心致密射电源人马座A*于1974年被首次探测到,在过去的半个世纪里,揭开这一距离我们最近的超大质量黑洞候选者的真面目成为全球天文学家的共同追求。报告从一个观测者的视角给大家介绍了人们是如何一步步靠近黑洞并最揭开银河系中心黑洞的神秘面纱,以及未来的拍摄黑洞“电影”计划。

(沈志强教授作大会报告)

中山大学、东莞理工学院材料学院院长王彪以“预报材料结构强度和变形的热力学理论”为主题,分享了通过建立热力学强度理论可以成功预报工程材料样本的强度的最新研究成果。在这个研究成果时,他们发现了材料的强度不仅取决于材料的组分、微结构,还取决于材料样本的整体性能。如何确定材料的破坏强度问题是从达芬奇年代开始就是一个重要的学术问题,具有极其广泛的工程需求,到现在为止已经有500多年的历史。

(王彪教授作大会报告)

岭南大学(香港)跨学科研究学院院长陈曦作“应对气候变化:基于人工智能驱动先进材料演化的负排放”主题分享,他讲到,在全球气候变化与可持续发展挑战下,科研团队提出一种颠覆性的直接空气捕集方法,利用纳米孔隙中的水分驱动“湿度调控”反应,并结合人工智能材料设计,实现低成本高效“负排放”。同时,团队提出“分布式碳捕集、利用与封存”路线,打造完整碳循环闭环,为应对气候变化和绿色产业发展开辟新空间。

(陈曦教授作大会报告)

香港理工大学教授柴扬以“基于半金属的二维电子器件”为题做分享,讲到过去几十年,二维电子器件发展迅速,但p型半导体低电阻接触仍是难题。研究团队利用超薄半金属界面层降低肖特基势垒,在p型晶体管中显著降低接触电阻。与此同时,他们展示了拓扑半金属在互连中的应用,其电阻率在纳米尺度下比铜低10倍,展现出极高的微缩潜力。这一成果为新一代高性能、低功耗芯片与超大规模集成电路提供了重要支撑。

(柴扬教授作大会报告)

澳门大学教授孙汉东作“胶体半导体拓扑激光器”的报告,他指出拓扑光子学利用拓扑结构支持鲁棒光子态,为微型激光器带来新机遇。相比依赖复杂外延工艺的传统方案,胶体半导体纳米结构因优势突出而备受关注。研究展示了结合先进纳米结构与组装技术取得的进展,该方向有望推动低成本、高稳定性的光通信与片上光子集成应用。

(孙汉东教授作大会报告)

香港城市大学教授鲍威以“笼目(Kagome)晶格金属材料的120度反铁磁序”为主题,报告指出,笼目晶格材料在磁阻挫和拓扑物理研究中具有重要价值。非金属体系孕育多种新奇效应,金属体系则有望展现独特输运性质。研究团队在FeGe中引入Sb掺杂,发现铁磁矩转向面内,并形成120度非共线反铁磁序,证明FeGeSb是少见的具备磁阻挫特性的笼目晶格金属,为探索新型拓扑电子材料提出了方向。

(鲍威教授作大会报告)

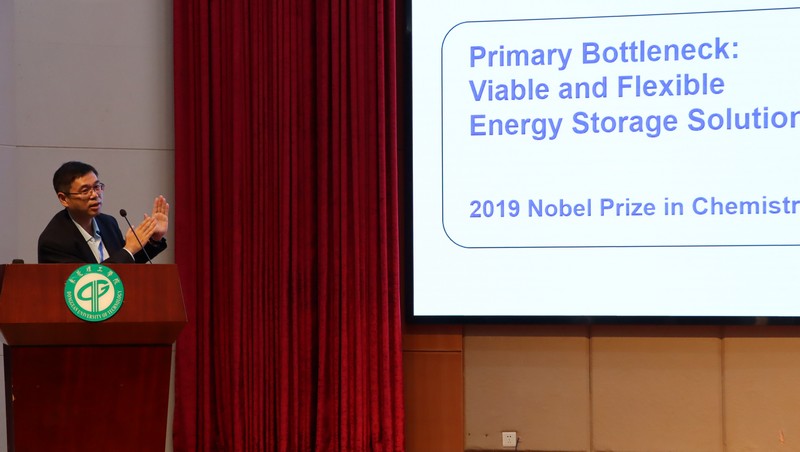

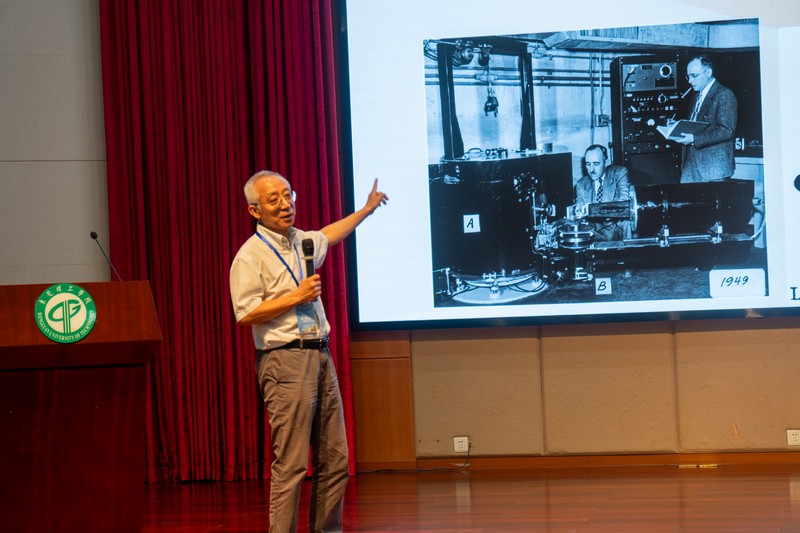

21日进行分论坛报告,7个分论坛共77个报告,其中邀请5位资深物理学家作分论坛keynote邀请报告,72位青年学者作邀请报告和口头报告,他们就各自创新科研、教学改革等研究成果作了精彩的报告,分享科研前沿最新成果,凝聚共识,为构建开放、协同、可持续的科技创新生态贡献智慧,充分展示了粤港澳三地物理学工作者近年的高水平科研和教学成果,推动粤港澳三地科学研究和教学教育工作的合作与发展。

(分论坛keynote邀请报告)

(分论坛邀请报告及口头报告)

(分论坛邀请报告及口头报告)

现场海报倍受青年科研人员和在校研究生的积极参与,共展示了20份高水平的张贴报告,现场评选出7个优秀张贴报告奖。中山大学博士后李君励、博士研究生王瀚宇、硕士研究生郭璇,华南师范大学博士研究生陈复洋,香港城市大学博士研究生戴飞、博士研究生吴家豪,澳门大学博士研究生徐官平等7人分别荣获优秀张贴报告奖。

(张贴报告现场)

19日上午,广东省物理学会秘书长、中山大学教授姚道新代表学会参加了在广州举行的岭南科技创新论坛开幕式,向与会嘉宾介绍了本次会议。

大会得到来自广东、四川、江苏、北京、上海等地的13家高科技企业的参赞支持。会议期间他们还进行宣讲活动,科技企业和高校师生进行积极地交流探讨。姚道新秘书长主持了宣讲会。

(高新企业宣讲及参展)

为期两天的论坛汇聚政产学研用各界精英,聚焦原子、分子、光学和量子物理,凝聚态物理和统计物理,物理交叉学科和应用物理,生物物理和软物质,物理教学,散射物理、粒子物理、核物理与等离子体物理,天体物理与宇宙学等前沿方向,深入剖析科技发展中的关键科学问题与产业化瓶颈,展示科研前沿的最新研究成果与应用进展,共同探讨标准体系建设、技术路径选择与人才培养机制,为粤港澳及全国科技创新生态的构建提供重要借鉴与参考,助力广东国际科技创新中心建设。

本次大会在东莞理工学院承办方组委会的周密执行和坚实保障下,取得圆满成功。

(粤港澳三地物理学会负责人为承办单位东莞理工学院颁发致谢牌)

(广东省物理学会副理事长郭东辉教授主持闭幕式)

(闭幕式会场)

(粤港澳三地物理学会有关负责人合影)