开云登陆入口

本实验室组织师生观看《坪石先生》,感悟烽火中的师者风骨与家国情怀

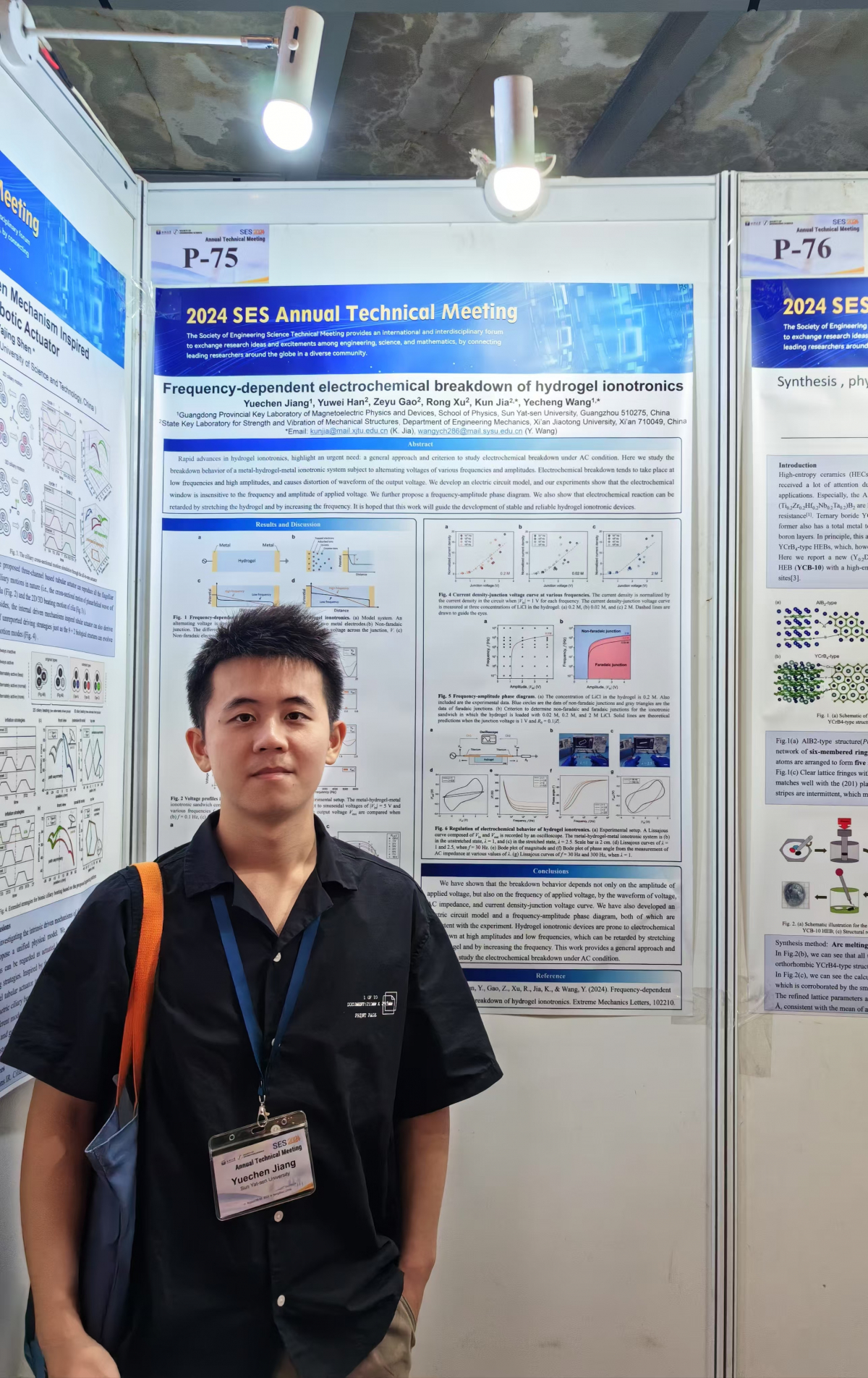

2025年8月21日上午,广东省磁电物性分析与器件重点实验室组织教工党支部与学生第八党支部师生共 人前往影院,观看了近期广受好评的历史传记电影《坪石先生》。此次观影活动作为实验室文化建设的重要组成部分,旨在让师生通过光影艺术,感悟抗战时期教育先贤的风骨与担当,激发科研报国的情怀。(师生观看影片现场) 《坪石先生》以1938年广州沦陷后的真实历史为背景,讲述中山大学、岭南大学等院校师生在日军轰炸与物资匮乏的绝境中,辗转迁徙至粤北坪石坚持办学的壮举。 影片聚焦数学家黄际遇、图书馆学家杜定友、测量学家卫梓松等近30位教育家的群像。他们或埋首著书,或保护典籍,或弦歌不辍,用学术坚守延续民族文脉。(影片图片) 电影里“坪石先生”代表的中国知识分子在民族危难时的担当,他们在茅屋柴扉中授课、在烽火连天间钻研的身影,让现场师生动容。一位实验室的研究生表示:“黄际遇教授在战火中仍坚持编写数学教材,这种对学术的执着让我们做科研的人感同身受。”(影片图片) 广东省磁电物性分析与器件重点实验室作为中山大学的重要科研基地,一直致力于磁电功能材料的物性分析和器件研究,实现从理论基础到器件应用的全面覆盖。实验室师生在观影后深刻感受到,“坪石先生”在战火中坚守学术理想的精神,与当代科研工作者“面向国家重大战略需求”开展研究的使命一脉相承。(师生观看影片现场) 在抗战胜利80周年的特殊年份里,《坪石先生》通过银幕展现了另一种形式的英雄史诗。实验室师生通过此次观影活动,更加坚定了科研报国的信念。“为中华之崛起而读书”的誓言,在新时代转化为“为中华之崛起而科研”的行动自觉。文脉永续,不仅在书本中,更在每位科研工作者的日常实践与精神传承中。

不止澎湃!见证伟大时刻后,中大人说……

14年抗战是中华民族的史诗,是世界人民反法西斯斗争的史诗,也是一部活着的、可以激发中华民族共同体意识、激发世界人民大团结的史诗。中山大学作为粤港澳大湾区的创新引擎与人才培养高地,具有深厚的爱国革命传统,自建校以来始终与党和国家的发展同心同向同行。抗战期间,中大人坚贞不屈,有的坚守文脉,在烽火中辗转迁徙、在废墟中守护学术火种,有的投笔从戎、奔赴抗战一线,发挥所长、用热血与生命诠释着“读书不忘报国”的家国担当。

通知公告

-

05/132025

人才招聘 | 诚邀全球英才申请中山大学逸仙博士后项目

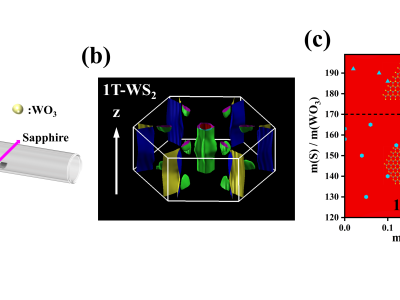

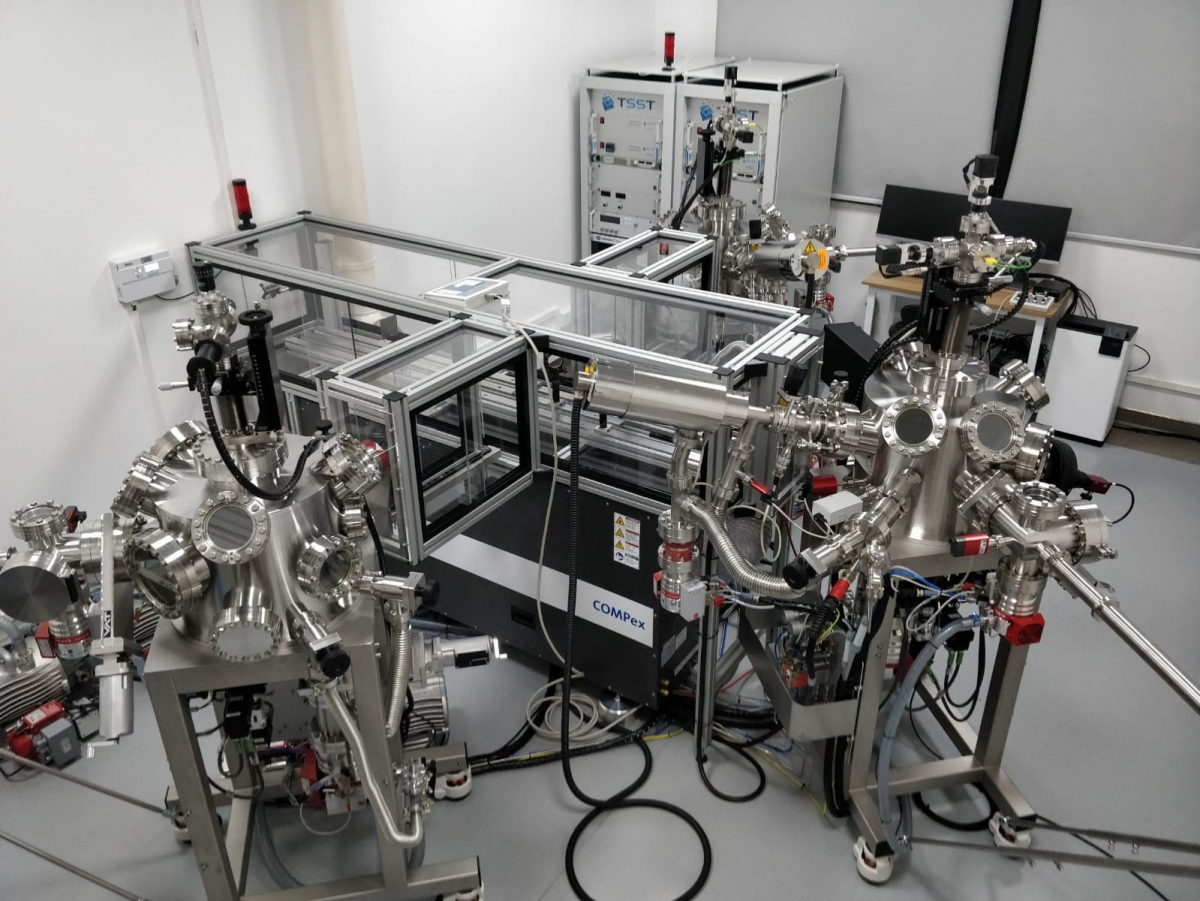

广东省磁电物性基础学科研究中心广东省磁电物性分析与器件重点实验室项目介绍 为大力吸引海内外优秀青年学者来我校从事博士后研究工作,推动博士后拔尖引育工作,我校设立逸仙博士后项目,包括博新博士后和博优博士后两类,旨在优化博士后培育平台,促进优秀的青年学者脱颖而出,激发科研创新潜力,为学校高水平师资队伍培育新生力量。2025年“逸仙博士后”项目现已启动,欢迎海内外青年才俊踊跃申报!申请条件与评选标准1、具有良好的学术道德和创新能力、有一定科研积累和较大学术发展潜力,具有广阔学术视野的优秀青年人才。身心健康,年龄不超过35周岁。2、有世界一流大学博士经历,或博士学位所属学科为业内公认的世界一流学科,申报时须在国内外知名高校、研究机构获得博士学位不超过三年(以每批次申请截止日期为准)。应届博士毕业生在申报时须已满足博士学位论文答辩的要求。已初步选定博士后合作导师,并与合作导师拟定博士后期间研究计划。3、项目评选指标主要包括申请人的教育背景、学术能力、个人研究计划水平、研究项目与拟申请进站招收单位、合作导师科研方面的契合度、推荐人评语、博士后合作导师对申请人进站申请方面的意见及承诺等。4、博新博士后项目根据各年度的博士后创新人才支持计划项目通知要求及入选情况执行;中山大学国际联合培养博士后项目及博士后海外引才项目入选者可优先推荐申请博优博士后项目,具体根据学校各年度的通知要求及入选情况执行。支持政策薪酬待遇中山大学为“逸仙博士后”提供非常具有竞争力的薪酬待遇。科研平台学校提供高水平的科研平台和理想的工作环境,全方位支持获选人员的各类科研项目申报。支持条件和保障● 出站后可申请我校教学研究并重系列教师预聘职位,有足够的成长空间和晋升长聘机会。● 学校学科种类多,科研平台高,有利于学科交叉和开展高水平的研究工作。● 校园环境优美,学术氛围浓厚,行政效率高。● 有充足的办学空间,能提供较好的办公及科研用房条件;有充足的人才公寓,供博士后租住。● 有10家实力雄厚的附属医院,可为人才提供高水准的医疗保障。● 各校区均有附属中小学,为博士后子女提供优秀教育资源。学科中心简介 2024年,广东省为深入贯彻国家基础研究十年规划,认真落实省委“1310”具体部署和广东省基础研究十年“卓粤”计划相关要求,启动广东省基础学科研究中心建设工作。2024年5月,广东省科学技术厅批准成立广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)(以下简称“学科中心”),依托中山大学物理学科建设,是本省首批成立的5家学科中心之一。 中山大学物理学科始建于1924年创校之初,经过百年守拙生根的积淀,已建成涵盖凝聚态物理、理论物理、光学、高能物理等方向的完整学科体系。学科中心在此基础上,面向国家需求和国际学术前沿凝练形成了高温超导强关联、拓扑磁电微结构、低维磁电表界面、磁电多场强耦合四个重点研究方向,主导在中国散裂中子源建成了我国第一台高能非弹中子散射谱仪,发现了世界上第二类达到液氮温区的高温超导体——镍氧化物高温超导体(该发现入选2023年两院院士评选的中国科技十大进展新闻),目前正在建设国际领先的200TW超快激光平台等大科学装置,进一步掌握了磁电物性领域下一阶段研究的主动权。 学科中心坚持项目管理体制创新,建立揭榜挂帅机制,鼓励学科基础问题的原创性研究,加大对优秀青年学者的支持力度,激发科技创新活力,创建开放包容的学术环境,积极推动科研成果向应用产业的转化,构建物理学全过程创新链源头节点的基础研究平台。学科中心将大力引进高层次人才,组建高水平研究队伍,面向磁电功能器件应用,开展磁电物性领域的前沿研究,争取在磁电物性“基础理论、技术方法、器件应用”三方面取得一批重大原创性成果。学科中心将扎根中国大地,服务粤港澳大湾区产业,努力建成国际一流的物理学磁电研究领域学术创新和学术交流的重镇。实验室简介 广东省磁电物性分析与器件重点实验室于2022年1月获广东省科技厅批准成立。本实验室的发展目标是面向世界科学前沿和国家重大需求,依托中山大学优势资源,开展基础科学研究和应用技术研究,凝心聚力、开拓进取,扎根中国大地,努力建设成国家需要、世界一流的开放式、创新型重点实验室。 本实验室将紧密围绕国家重大科学前沿问题和广东省新一代电子信息产业升级需求,致力于新型磁电功能器件的理论研究和应用研究,通过建立覆盖不同时间、空间尺度的磁电物性理论研究与实验分析方法,促进磁电功能材料制备技术优化,推动粤港澳大湾区新一代电子信息产业的升级换代,为国家关键新兴技术领域注入可持续发展动力。 本实验室科研实验及办公大楼面积超过5000平方米,针对多重铁性、量子磁性、高温超导等国家战略需求重点领域,建有横跨电子到宏观尺度的磁电材料结构物性的理论体系和计算机仿真模拟系统;搭建以薄膜沉积技术、晶体生长技术、原位扫描探针技术、电子显微技术以及微纳加工技术为核心的多个设备集群;建设国内首台高能非弹性中子散射飞行时间谱仪。重点实验室已形成集磁电材料制备、磁电物性分析、磁电器件加工集成一体,全覆盖的综合实验创新平台。 本实验室现有固定成员57人,教授21人,青年研究员5人,副教授25人,工程技术人员2人,行政人员4人,其中国家级和省部级高层次人才28人,中青年占90%以上。人才需求及科研条件重点招聘人才需求包括:(一)磁电表征测量人才1. 人才岗位需求:(1)具有凝聚态物理、材料科学或化学等理工科博士学位。(2)研究方向主要为利用磁光克尔显微镜、磁力显微镜、洛伦兹显微镜、综合物性测量系统等设备,开展磁性材料力-磁-电多场耦合行为研究。(3)掌握磁性材料、制备方法,磁微结构和磁物性表征方法,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有全面的材料制备与结构、物性表征平台,包括磁控溅射、激光脉冲沉积系统、浮区炉、提拉炉等单晶、薄膜、陶瓷等制备平台;高分辨透射/扫描电镜,原子力显微镜,拉曼散射等结构表征平台;综合物性测量系统,磁光克尔等磁电性能测试平台,半导体特性分析测试平台,铁电/介电/压电表征平台和电化学测试平台等物性表征平台。(2)实验室已拥有国内唯一的高能非弹性中子散射飞行时间谱仪,可开展各类基础物理和功能材料相关的自旋和晶格动力学相关的机理研究。(3)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台,全面配合与指导实验研究。包括第一性原理计算,分子动力学,相场和微磁学模拟,有限元计算等手段。(二)功率电子器件人才1. 人才岗位需求:(1)具有微电子、物理、材料或电子信息等理工科博士学位。(2)研究方向主要为宽禁带半导体,二维半导体材料场效应晶体管、IGBT电力电子技术等研究。(3)掌握TCAD模拟相关研究方法,具备二维材料,SiC、Ga2O3、GaN、金刚石薄膜等功率器件的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有微米级精度的无掩膜光刻系统,具备CVD,HVPE、MPCVD,ALD等半导体制备设备,离子注入机,ICP,高温退火炉的工艺设备。(2)实验室已拥有高功率测试表征系统,PPMS,拉曼光谱,阻抗分析仪,光电分析,原子力显微镜,双球差扫描透射电镜等表征测试仪器。(3)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台,全面配合与指导实验研究。(三)有限元计算人才1. 人才岗位需求:(1)具有力学、物理、材料或电子信息等理工科博士学位。(2)研究方向主要为功能材料与结构多场多物性耦合下力学调控与失效等研究。(3)掌握有限元计算模拟相关研究方法,具备突出的连续介质力学理论计算的研究基础和有限元程序开发工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台。(2)实验室已购置包括COMSOL等多种有限元计算软件版权。(3)实验室依托单位中山大学建设有国家超级计算广州中心和“天河二号”超级计算机系统支持相关研究工作开展。(四)软物质与物理力学人才1. 人才岗位需求:(1)具有物理、材料、力学或生物医学工程等理工科博士学位。(2)研究方向主要为功能聚合物、生物细胞及分子力学,及其在生物医学领域的应用等研究。(3)具备极性聚合物、MOF、水凝胶、细胞、分子的物理力学理论或实验研究背景,及其在软功能器件、软界面传感、及生物医学应用的工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有溶胶凝胶、L-B制膜、恒温恒湿培养箱等多种样品制备设备,以及与其配套的超净间、生物安全柜、通风橱等实验设施。(2)实验室已拥有万能试验机、双轴原位加载平台、动态热机械分析仪(DMA)、光镊、纳米压痕等多尺度力学分析设备。(3)实验室已拥有半导体分析仪、综合物性测量系统、介电分析仪、铁电分析仪等多种电学表征设备。(4)实验室已拥有拉曼光谱,原子力显微镜,AFM-IR纳米探针红外光热共振分析,双球差扫描透射电镜等结构表征仪器。(5)实验室已建立与中山大学多家附属医院的科研合作关系,为科研成果临床验证和应用提供条件。(五)计算数学人才1. 人才岗位需求:(1)具有应用数学或计算数学等学科博士学位,具有力学、物理、材料等理工科研究经验者优先。(2)研究方向主要为磁电材料结构与物性非线性耦合响应的多尺度计算理论与数值算法。(3)掌握磁电材料结构与物性非线性耦合计算相关研究方法,具备突出的连续介质力学理论计算的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台。(2)实验室依托单位中山大学建设有国家超级计算广州中心和“天河二号”超级计算机系统支持相关研究工作开展。(六)功能陶瓷制备人才1. 人才岗位需求:(1)具有微电子、物理或材料等理工科博士学位。(2)研究方向主要为磁电功能陶瓷薄膜、单晶材料制备等。(3)掌握激光脉冲沉积、磁控溅射、分子束外延、单晶炉等制备技术,具备铁电、铁磁、半导体单晶材料的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有激光脉冲沉积、磁控溅射、分子束外延、单晶炉等制备设备。(2)实验室已拥有微米级精度的无掩膜光刻系统,具备HVPE、MPCVD等宽禁带半导体制备设备,离子注入机,高温退火炉的工艺设备。(3)实验室已拥有综合物性测量系统,拉曼光谱,光电分析,原子力显微镜,双球差扫描透射电镜等表征测试仪器。(七)晶体生长人才1. 人才岗位需求:(1)具有材料、物理或化学等理工科博士学位。(2)研究方向主要为半导体晶体生长、铁电晶体生长等。(3)掌握晶体生长方法,具备半导体晶体生长, 铁电功能晶体生长,半导体性能研究,铁电功能器件的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有多种晶体生长设备、微米级精度的无掩膜光刻系统,具备HVPE、MPCVD等宽禁带半导体制备设备,电子束蒸镀、离子注入机,高温退火炉的工艺设备。(2)实验室已拥有高功率测试表征系统,共聚焦拉曼光谱,光电分析,原子力显微镜,球差扫描透射电镜等铁电分析仪表征测试仪器。(八)电子显微学人才1. 人才岗位需求:(1)具有物理、材料、电子信息或微电子等理工科博士学位。(2)研究方向主要为磁电功能结构及其动力学,磁电微结构的多场多尺度表征方法等。(3)系统掌握透射电子显微学的基础知识,具备基于透射/球差电镜从事微结构表征和数据分析研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有Spectra ultra双球差电镜、Hellios 5 UX双束FIB-SEM、FEI F30场发射透射电镜、离子减薄仪、多种原位力电测量样品杆等电子显微与样品加工设备。(2)实验室已拥有高功率测试表征系统,共聚焦拉曼光谱,光电分析,原子力显微镜,球差扫描透射电镜等铁电分析仪表征测试仪器。(九)扫描探针技术人才1. 人才岗位需求:(1)具有物理、光学、材料、力学或微电子等理工科博士学位。(2)研究方向主要为磁电功能结构微结构表征与多物性耦合测量等。(3)掌握原子力显微镜AFM及PFM、CAFM、SKPM等多种模式的原理及实验方法,具备利用扫描探针技术针对功能材料微结构物性研究的背景,并具有对扫描探针技术进行自主开发改造的工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有Asylum Research MFP3D Infinity、配备IDS的Cypher ES/S、Anasys nano-IR2-s等多型号扫描探针设备。(2)实验室已拥有USM1300极低温矢量磁场扫描隧道电子显微镜设备。(十)凝聚态物理分子动力学人才1. 人才岗位需求:(1)具有物理、力学、材料或电子信息等理工科博士学位。(2)研究方向主要为磁电材料结构与物性的磁电力多场耦合响应与调控机理。(3)掌握多种分子动力学仿真模拟相关研究方法,具备突出的凝聚态物理理论计算的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台。(2)实验室已配备包括LAMMPS、GROMACS、VASP、Gaussian等多种分子动力学计算软件(含版权),MPI和CUDA并行环境和编译环境。(3)实验室依托单位中山大学建设有国家超级计算广州中心和“天河二号”超级计算机系统支持相关研究工作开展。(十一)中子散射人才1. 人才岗位需求:(1)具有凝聚态物理、材料科学或化学等理工科博士学位。(2)研究方向主要为利用中子散射技术为特色手段,开展磁性材料、铁电材料、多铁性材料、强关联材料、能源转换材料等磁电功能材料方向研究。(3)掌握磁电功能晶体制备,中子散射技术和物性测量手段,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有国内唯一的高能非弹性中子散射飞行时间谱仪,可开展各类基础物理和功能材料相关的自旋和晶格动力学相关的机理研究。(2)实验室已配备全面的材料制备与结构、物性表征平台,包括激光脉冲沉积系统,浮区炉、提拉炉等单晶、薄膜、陶瓷等制备平台;高分辨透射/扫描电镜,原子力显微镜,拉曼散射等结构表征平台;综合物性测量系统,磁光克尔等磁电性能测试平台,半导体特性分析测试平台,铁电/介电/压电表征平台和电化学测试平台等物性表征平台。(十二)磁电理论人才1. 人才岗位需求:(1)具有理论物理、凝聚态物理、材料科学等理工科博士学位。(2)研究方向主要为关联电子材料、磁电材料与器件理论、磁学、超导、拓扑物性、中子散射、量子能源、磁电相关计算模拟等。(3)掌握相关理论研究方法,具备突出的研究基础和工作经验,具有较强的科学创新和合作沟通表达能力。2. 实验室基础条件:(1)杨振宁先生创建的高等学术研究中心等机构提供优越的理论学术研究环境。(2)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台。(3)实验室依托单位中山大学建设有国家超级计算广州中心和“天河二号”超级计算机系统支持相关研究工作开展。联系方式实验室办公室主任:陈 娟chenjuan@mail.sysu.edu.cn联系地址:广州市海珠区新港西路135号中山大学广东省磁电物性与器件分析重点实验室(南校园339栋)

-

04/212025

学术会议 | 第二十一届“彭桓武理论物理论坛”暨第六届“彭桓武理论物理青年科学家论坛” 暨“中山大学高等学术研究中心论坛”举行通知

为了促进我国理论物理学研究的发展、培养理论物理优秀人才、做出国际先进水平的研究成果、充分发挥理论物理对国民经济建设和科学技术在战略决策上应有的指导和咨询作用,1993年国家自然科学基金委员会设立了“理论物理专款”(简称“专款”),成立“理论物理专款学术领导小组”,专款由数理学部实施组织管理。30多年来专款紧密结合理论物理学科发展需要和国家战略发展需求,促进了我国理论物理事业的发展,在产出高水平科研成果、培养青年人才、稳定人才队伍、改善研究环境、加强学术交流、弘扬科学家精神、以及探索符合理论物理学科特色的研究与资助模式等方面做出了重要贡献。 2005年专款设立了彭桓武理论物理论坛(简称“论坛”),每年举办一次。论坛是理论物理专款支持的主要项目之一,是中国理论物理学界缅怀彭桓武先生、学习彭先生学术思想和科学精神的重要学术活动。论坛旨在加强理论物理各领域之间的学术交流与合作,加强理论物理与数学、信息、生物、化学、地学、天文等学科以及实验和应用学科的交叉合作,促进国内理论物理学科的健康发展。为增进国内理论物理学界青年人才的学术交流,2018年起增设“彭桓武理论物理青年科学家论坛”,每年一次与彭桓武理论物理论坛同期举办。为加强项目团队汇报与交流,本次论坛增设“中山大学高等学术研究中心论坛”。 经理论物理专款学术领导小组决定,将于2025年5月12-13日在中山大学举行第二十一届“彭桓武理论物理论坛”暨第六届“彭桓武理论物理青年科学家论坛” 暨 “中山大学高等学术研究中心论坛”。热忱欢迎从事理论物理及相关领域研究的科研人员参加。一、主办单位国家自然科学基金“理论物理专款”学术领导小组中国科学院理论物理研究所中山大学二、承办单位中山大学广东省磁电物性基础学科研究中心中国科学院理论物理研究所三、会议时间及日程2025年5月12日-13日(11日下午报到)5月12日下午14:00-17:30 “第二十一届‘彭桓武理论物理论坛’”5月13日上午 8:30-12:00 “第六届‘彭桓武理论物理青年科学家论坛’”5月13日下午14:00-17:30 “中山大学高等学术研究中心论坛”四、会议地点中山大学南校园冼为坚堂一楼报告厅(广州市海珠区新港西路135号)凭会议通知进出校园。五、食宿与交通参会代表的差旅、住宿、交通费用自理。1. 住宿请自行预订:因房源紧张,请有意向参会的老师尽快与酒店确定住宿:a.中山大学学人馆酒店(地址:广州市海珠区新港街道滨江东路588号,020-89222888)b.中山大学紫荆园宾馆(地址:广州市海珠新港西路135号,020-84111888)c.宜尚酒店(广州塔琶洲会展中心店)(地址:广州市海珠区上渡路 8 号,电话:020-80927068)d.全季酒店(广州市海珠区新港街道怡乐路76、78号瑜丰大厦,020-83599686)2.交通信息:a.广州白云机场至中山大学南门:乘坐地铁3号线从机场北站(T2航站楼)或机场南站(T1航站楼)至客村站,换乘8号线至中大站,A出口出站,步行300米至中山大学南门即可入校。b.广州南高铁站至中山大学南门:乘坐地铁2号线从广州南站至昌岗站,换乘8号线至中大站,A出口出站,步行300米至中山大学南门即可入校。c.广州东站至至中山大学南门:乘坐地铁3号线从广州东站至客村站,换乘8号线至中大站,A出口出站,步行300米至中山大学南门即可入校。六、会议回执本次会议由国家自然科学基金“理论物理专款”资助,不收取注册费。请参会老师2025年4月30日前填写以下问卷报送会议回执(https://www.wjx.cn/vm/mo6Re36.aspx)七、会务联系人柯丽老师 020-84113206,keli2@mail.sysu.edu.cn陈娟老师 020-84113142,chenjuan@mail.sysu.edu.cn许璐老师 020-84110985,xulu9@mail.sysu.edu.cn侯玉升老师 houysh@mail.sysu.edu.cn姚道新老师 yaodaox@mail.sysu.edu.cn

-

04/012025

校长办公室关于2025年清明节放假的通知

校办〔2025〕24号 校长办公室关于2025年清明节放假的通知校机关各部、处、室,各学院、直属系,各直属单位,各附属医院(单位),产业集团,各有关科研机构:根据《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2024〕12号),结合我校实际情况,现将我校2025年清明节放假安排通知如下:4月4日(周五)至6日(周日)放假,共3天。请各单位根据放假时间,提前做好各项工作安排。因故不能停止工作的单位,可根据单位实际,按照上级文件精神研究确定具体放假办法。放假期间,各单位应妥善安排好值班和安全保卫等工作,遇有重大突发事件,要按规定及时报告并妥善处置。 校长办公室 2025年3月14日

-

03/032025

人才招聘 | 诚邀全球英才依托广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室申报2025年度海外优青

项目介绍 为进一步完善科学基金人才资助体系,充分发挥科学基金引进和培养人才的功能,吸引海外优秀青年人才回国(来华)工作,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)2025年继续实施国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)。 优秀青年科学基金项目 (海外) 旨在吸引和鼓励在自然科学、工程技术等方面已取得较好成绩的海外优秀青年学者 (含非华裔外籍人才) 回国(来华)工作,自主选择研究方向开展创新性研究,促进青年科学技术人才的快速成长,培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干,为科技强国建设贡献力量。申报条件1.遵守中华人民共和国法律法规,具有良好的科学道德,自觉践行新时代科学家精神:2.出生日期在1985年1月1日 (含) 以后;3.具有博士学位;4.研究方向主要为自然科学、工程技术等;5.在取得博士学位后至2025年4月15日前,一般应在海外知名高校、科研机构、企业研发机构等获得正式教学或者科研职位,且具有连续36个月以上工作经历;在海外取得博士学位且业绩特别突出的,可适当放宽工作年限要求(不适用于通过中外联合培养方式取得海外博士学位的情况);在海外工作期间,同时拥有境内带薪酬职位的申请人,其境内带薪酬职位的工作年限不计入海外工作年限。6.取得同行专家认可的科研或技术等成果,且具有成为该领域学术带头人或杰出人才的发展潜力;7.申请人尚未全职回国(来华)工作,或者2024年1月1日以后回国(来华)工作。获资助通知后须辞去海外工作并全职回国(来华)工作不少于3年。限项要求 执行国家科技人才计划统筹衔接的相关要求。同层次国家科技人才计划只能承担一项,不能逆层次申请。申报说明1. 符合条件的申请人,可按照项目指南要求,与依托单位签订工作合同或者意向性协议,于2025年3月3日以后登录信息系统,在线填写《国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)申请书》(以下简称申请书)。申请人要对申报信息的真实性、准确性作出承诺,对所提交申请材料的真实性负责。2.申请人应当按照申请书填报说明和撰写提纲的要求用简体中文或英文在线填写申请书,并上传附件等材料。申报人和用人单位要认真填写申报材料,填写详细的身份证号、护照号和工作履历信息,并确保信息完整准确。3.优秀青年科学基金项目(海外)实行无纸化申请方式,申请人在线提交电子申请书及附件、公正性承诺书等材料至依托单位,由依托单位审核后在线提交自然科学基金委。支持条件1. 入选后提供科研启动经费、薪酬、年度绩效、安家补贴、住房货币补贴,以及周转住房,子女入学入园支持。实验室在科研平台、团队建设、研究生招生、办公条件等方面给予优先支持。2. 提供有竞争力的岗位薪酬、年度绩效等,具体面议。科研成绩突出者可竞聘学校长聘岗位。学科中心简介 2024年,广东省为深入贯彻国家基础研究十年规划,认真落实省委“1310”具体部署和广东省基础研究十年“卓粤”计划相关要求,启动广东省基础学科研究中心建设工作。2024年5月,广东省科学技术厅批准成立广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)(以下简称“学科中心”),依托中山大学物理学科建设,是本省首批成立的5家学科中心之一。 中山大学物理学科始建于1924年创校之初,经过百年守拙生根的积淀,已建成涵盖凝聚态物理、理论物理、光学、高能物理等方向的完整学科体系。学科中心在此基础上,面向国家需求和国际学术前沿凝练形成了高温超导强关联、拓扑磁电微结构、低维磁电表界面、磁电多场强耦合四个重点研究方向,主导在中国散裂中子源建成了我国第一台高能非弹中子散射谱仪,发现了世界上第二类达到液氮温区的高温超导体——镍氧化物高温超导体(该发现入选2023年两院院士评选的中国科技十大进展新闻),目前正在建设国际领先的200TW超快激光平台等大科学装置,进一步掌握了磁电物性领域下一阶段研究的主动权。 学科中心坚持项目管理体制创新,建立揭榜挂帅机制,鼓励学科基础问题的原创性研究,加大对优秀青年学者的支持力度,激发科技创新活力,创建开放包容的学术环境,积极推动科研成果向应用产业的转化,构建物理学全过程创新链源头节点的基础研究平台。学科中心将大力引进高层次人才,组建高水平研究队伍,面向磁电功能器件应用,开展磁电物性领域的前沿研究,争取在磁电物性“基础理论、技术方法、器件应用”三方面取得一批重大原创性成果。学科中心将扎根中国大地,服务粤港澳大湾区产业,努力建成国际一流的物理学磁电研究领域学术创新和学术交流的重镇。实验室简介 广东省磁电物性分析与器件重点实验室于2022年1月获广东省科技厅批准成立。本实验室的发展目标是面向世界科学前沿和国家重大需求,依托中山大学优势资源,开展基础科学研究和应用技术研究,凝心聚力、开拓进取,扎根中国大地,努力建设成国家需要、世界一流的开放式、创新型重点实验室。 本实验室将紧密围绕国家重大科学前沿问题和广东省新一代电子信息产业升级需求,致力于新型磁电功能器件的理论研究和应用研究,通过建立覆盖不同时间、空间尺度的磁电物性理论研究与实验分析方法,促进磁电功能材料制备技术优化,推动粤港澳大湾区新一代电子信息产业的升级换代,为国家关键新兴技术领域注入可持续发展动力。 本实验室科研实验及办公大楼面积超过5000平方米,针对多重铁性、量子磁性、高温超导等国家战略需求重点领域,建有横跨电子到宏观尺度的磁电材料结构物性的理论体系和计算机仿真模拟系统;搭建以薄膜沉积技术、晶体生长技术、原位扫描探针技术、电子显微技术以及微纳加工技术为核心的多个设备集群;建设国内首台高能非弹性中子散射飞行时间谱仪。重点实验室已形成集磁电材料制备、磁电物性分析、磁电器件加工集成一体,全覆盖的综合实验创新平台。 本实验室现有固定成员52人,教授20人,青年研究员5人,副教授22人,工程技术人员1人,行政人员4人,其中国家级和省部级高层次人才27人,中青年占90%以上。人才需求及科研条件重点招聘人才需求包括:(一)磁电表征测量人才1. 人才岗位需求:(1)具有凝聚态物理、材料科学或化学等理工科博士学位。(2)研究方向主要为利用磁光克尔显微镜、磁力显微镜、洛伦兹显微镜、综合物性测量系统等设备,开展磁性材料力-磁-电多场耦合行为研究。(3)掌握磁性材料、制备方法,磁微结构和磁物性表征方法,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有全面的材料制备与结构、物性表征平台,包括磁控溅射、激光脉冲沉积系统、浮区炉、提拉炉等单晶、薄膜、陶瓷等制备平台;高分辨透射/扫描电镜,原子力显微镜,拉曼散射等结构表征平台;综合物性测量系统,磁光克尔等磁电性能测试平台,半导体特性分析测试平台,铁电/介电/压电表征平台和电化学测试平台等物性表征平台。(2)实验室已拥有国内唯一的高能非弹性中子散射飞行时间谱仪,可开展各类基础物理和功能材料相关的自旋和晶格动力学相关的机理研究。(3)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台,全面配合与指导实验研究。包括第一性原理计算,分子动力学,相场和微磁学模拟,有限元计算等手段。(二)功率电子器件人才1. 人才岗位需求:(1)具有微电子、物理、材料或电子信息等理工科博士学位。(2)研究方向主要为宽禁带半导体,二维半导体材料场效应晶体管、IGBT电力电子技术等研究。(3)掌握TCAD模拟相关研究方法,具备二维材料,SiC、Ga2O3、GaN、金刚石薄膜等功率器件的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有微米级精度的无掩膜光刻系统,具备CVD,HVPE、MPCVD,ALD等半导体制备设备,离子注入机,ICP,高温退火炉的工艺设备。(2)实验室已拥有高功率测试表征系统,PPMS,拉曼光谱,阻抗分析仪,光电分析,原子力显微镜,双球差扫描透射电镜等表征测试仪器。(3)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台,全面配合与指导实验研究。(三)有限元计算人才1. 人才岗位需求:(1)具有力学、物理、材料或电子信息等理工科博士学位。(2)研究方向主要为功能材料与结构多场多物性耦合下力学调控与失效等研究。(3)掌握有限元计算模拟相关研究方法,具备突出的连续介质力学理论计算的研究基础和有限元程序开发工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台。(2)实验室已购置包括COMSOL等多种有限元计算软件版权。(3)实验室依托单位中山大学建设有国家超级计算广州中心和“天河二号”超级计算机系统支持相关研究工作开展。(四)软物质与物理力学人才1. 人才岗位需求:(1)具有物理、材料、力学或生物医学工程等理工科博士学位。(2)研究方向主要为功能聚合物、生物细胞及分子力学,及其在生物医学领域的应用等研究。(3)具备极性聚合物、MOF、水凝胶、细胞、分子的物理力学理论或实验研究背景,及其在软功能器件、软界面传感、及生物医学应用的工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有溶胶凝胶、L-B制膜、恒温恒湿培养箱等多种样品制备设备,以及与其配套的超净间、生物安全柜、通风橱等实验设施。(2)实验室已拥有万能试验机、双轴原位加载平台、动态热机械分析仪(DMA)、光镊、纳米压痕等多尺度力学分析设备。(3)实验室已拥有半导体分析仪、综合物性测量系统、介电分析仪、铁电分析仪等多种电学表征设备。(4)实验室已拥有拉曼光谱,原子力显微镜,AFM-IR纳米探针红外光热共振分析,双球差扫描透射电镜等结构表征仪器。(5)实验室已建立与中山大学多家附属医院的科研合作关系,为科研成果临床验证和应用提供条件。(五)计算数学人才1. 人才岗位需求:(1)具有应用数学或计算数学等学科博士学位,具有力学、物理、材料等理工科研究经验者优先。(2)研究方向主要为磁电材料结构与物性非线性耦合响应的多尺度计算理论与数值算法。(3)掌握磁电材料结构与物性非线性耦合计算相关研究方法,具备突出的连续介质力学理论计算的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台。(2)实验室依托单位中山大学建设有国家超级计算广州中心和“天河二号”超级计算机系统支持相关研究工作开展。(六)功能陶瓷制备人才1. 人才岗位需求:(1)具有微电子、物理或材料等理工科博士学位。(2)研究方向主要为磁电功能陶瓷薄膜、单晶材料制备等。(3)掌握激光脉冲沉积、磁控溅射、分子束外延、单晶炉等制备技术,具备铁电、铁磁、半导体单晶材料的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有激光脉冲沉积、磁控溅射、分子束外延、单晶炉等制备设备。(2)实验室已拥有微米级精度的无掩膜光刻系统,具备HVPE、MPCVD等宽禁带半导体制备设备,离子注入机,高温退火炉的工艺设备。(3)实验室已拥有综合物性测量系统,拉曼光谱,光电分析,原子力显微镜,双球差扫描透射电镜等表征测试仪器。(七)晶体生长人才1. 人才岗位需求:(1)具有材料、物理或化学等理工科博士学位。(2)研究方向主要为半导体晶体生长、铁电晶体生长等。(3)掌握晶体生长方法,具备半导体晶体生长, 铁电功能晶体生长,半导体性能研究,铁电功能器件的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有多种晶体生长设备、微米级精度的无掩膜光刻系统,具备HVPE、MPCVD等宽禁带半导体制备设备,电子束蒸镀、离子注入机,高温退火炉的工艺设备。(2)实验室已拥有高功率测试表征系统,共聚焦拉曼光谱,光电分析,原子力显微镜,球差扫描透射电镜等铁电分析仪表征测试仪器。(八)电子显微学人才1. 人才岗位需求:(1)具有物理、材料、电子信息或微电子等理工科博士学位。(2)研究方向主要为磁电功能结构及其动力学,磁电微结构的多场多尺度表征方法等。(3)系统掌握透射电子显微学的基础知识,具备基于透射/球差电镜从事微结构表征和数据分析研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有Spectra ultra双球差电镜、Hellios 5 UX双束FIB-SEM、FEI F30场发射透射电镜、离子减薄仪、多种原位力电测量样品杆等电子显微与样品加工设备。(2)实验室已拥有高功率测试表征系统,共聚焦拉曼光谱,光电分析,原子力显微镜,球差扫描透射电镜等铁电分析仪表征测试仪器。(九)扫描探针技术人才1. 人才岗位需求:(1)具有物理、光学、材料、力学或微电子等理工科博士学位。(2)研究方向主要为磁电功能结构微结构表征与多物性耦合测量等。(3)掌握原子力显微镜AFM及PFM、CAFM、SKPM等多种模式的原理及实验方法,具备利用扫描探针技术针对功能材料微结构物性研究的背景,并具有对扫描探针技术进行自主开发改造的工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有Asylum Research MFP3D Infinity、配备IDS的Cypher ES/S、Anasys nano-IR2-s等多型号扫描探针设备。(2)实验室已拥有USM1300极低温矢量磁场扫描隧道电子显微镜设备。(十)凝聚态物理分子动力学人才1. 人才岗位需求:(1)具有物理、力学、材料或电子信息等理工科博士学位。(2)研究方向主要为磁电材料结构与物性的磁电力多场耦合响应与调控机理。(3)掌握多种分子动力学仿真模拟相关研究方法,具备突出的凝聚态物理理论计算的研究基础和工作经验,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台。(2)实验室已配备包括LAMMPS、GROMACS、VASP、Gaussian等多种分子动力学计算软件(含版权),MPI和CUDA并行环境和编译环境。(3)实验室依托单位中山大学建设有国家超级计算广州中心和“天河二号”超级计算机系统支持相关研究工作开展。(十一)中子散射人才1. 人才岗位需求:(1)具有凝聚态物理、材料科学或化学等理工科博士学位。(2)研究方向主要为利用中子散射技术为特色手段,开展磁性材料、铁电材料、多铁性材料、强关联材料、能源转换材料等磁电功能材料方向研究。(3)掌握磁电功能晶体制备,中子散射技术和物性测量手段,具有较强的科学研究和技术创新能力。2. 实验室基础条件:(1)实验室已拥有国内唯一的高能非弹性中子散射飞行时间谱仪,可开展各类基础物理和功能材料相关的自旋和晶格动力学相关的机理研究。(2)实验室已配备全面的材料制备与结构、物性表征平台,包括激光脉冲沉积系统,浮区炉、提拉炉等单晶、薄膜、陶瓷等制备平台;高分辨透射/扫描电镜,原子力显微镜,拉曼散射等结构表征平台;综合物性测量系统,磁光克尔等磁电性能测试平台,半导体特性分析测试平台,铁电/介电/压电表征平台和电化学测试平台等物性表征平台。(十二)磁电理论人才1. 人才岗位需求:(1)具有理论物理、凝聚态物理、材料科学等理工科博士学位。(2)研究方向主要为关联电子材料、磁电材料与器件理论、磁学、超导、拓扑物性、中子散射、量子能源、磁电相关计算模拟等。(3)掌握相关理论研究方法,具备突出的研究基础和工作经验,具有较强的科学创新和合作沟通表达能力。2. 实验室基础条件:(1)杨振宁先生创建的高等学术研究中心等机构提供优越的理论学术研究环境。(2)实验室已拥有近2000核CPU的计算服务器和理论计算平台。(3)实验室依托单位中山大学建设有国家超级计算广州中心和“天河二号”超级计算机系统支持相关研究工作开展。联系方式实验室办公室主任:陈 娟chenjuan@mail.sysu.edu.cn020-84113142实验室主任 :郑 跃 zhengy35@mail.sysu.edu.cn实验室副主任:郭东辉 guodonghui@mail.sysu.edu.cn实验室副主任:姚道新 yaodaox@mail.sysu.edu.cn实验室副主任:王 猛 wangmeng5@mail.sysu.edu.cn联系地址:广州市海珠区新港西路135号中山大学广东省磁电物性与器件分析重点实验室(南校园339栋)

-

12/252024

校长办公室关于2025年元旦放假的通知

校长办公室关于2025年元旦放假的通知校机关各部、处、室,各学院、直属系,各直属单位,各附属医院(单位),产业集团,各有关科研机构:根据《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2024〕12号)规定,结合我校实际情况,现将我校2025年元旦放假安排通知如下:2025年1月1日(周三)放假1天,不调休。请各单位根据放假时间,提前做好各项工作安排。因故不能停止工作的单位,可根据单位实际,按照上级文件精神研究确定具体放假办法。放假期间,各单位应妥善安排好值班和安全保卫等工作,遇有重大突发事件,要按规定及时报告并妥善处置,确保师生员工祥和平安度过节日假期。校长办公室2024年12月18日

-

12/032024

关于公示2024年广东省磁电物性分析与器件重点实验室主任奖获奖名单的通知

关于公示2024年广东省磁电物性分析与器件重点实验室主任奖获奖名单的通知根据“广东省磁电物性分析与器件重点实验室主任奖评选实施办法”(2023年修订试行)有关规定,经广东省磁电物性分析与器件重点实验室主任奖专家评定小组的评议,现将“2024年广东省磁电物性分析与器件重点实验室主任奖”的获奖名单公示如下:2021年博士研究生张济海、2022级博士研究生黄潮欣,2022级博士研究生吴袆玮、2022级博士研究生姚松佑、2023级博士研究生陈翠群。对评议结果有异议者,请于公示期内通过来信、来电、来访等形式向办公室反映。联系方式:020-84113142 chenjuan@mail.sysu.edu.cn 公示时间:2024年12月3日- 2024年12月9日。

学术交流

-

2025-09-25 10:10

-

2025-09-23 10:00

报告人:徐超 博士后(清华大学)

地点:中山大学南校园 550栋二楼报告厅

-

2025-09-15 10:00

-

2025-07-03 10:00

科研进展

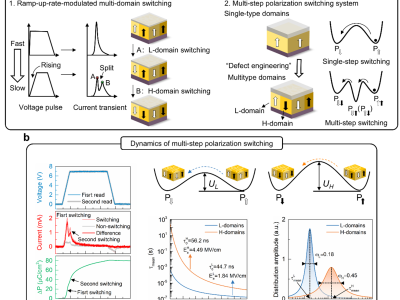

科研进展 | 铁电氧化物薄膜中位错力电耦合调控:可控形核和逃逸及棘轮式滑移

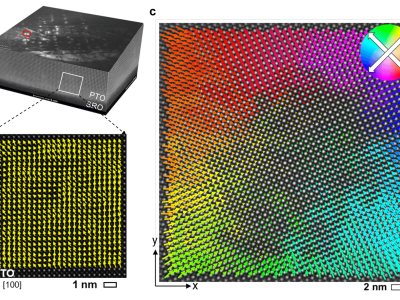

铁电氧化物薄膜在器件中以多层异质界面结合的形式存在。不同层薄膜在外场作用下力学响应的不一致,且铁电材料内部丰富的畴/相微结构,导致铁电薄膜在器件使役过程中产生非协调的变形和受力。在铁电薄膜器件小型化的趋势下,这种非协调的应力愈发剧烈。同时,铁电薄膜在制备、加工、转移和器件集成的过程中也会不可避免地发生力学变形和受到应力。近期铁电自支撑薄膜的制备和转移以及柔性铁电器件的发展,使研究者们越来越关注铁电氧化物薄膜的可变形性和非协调应力作用。然而,铁电氧化物由于其成键类型和滑移系,往往体现出脆性,缺乏力学可变形性,从而限制了其材料器件的制备和应用。 近期研究工作表明,通过引入位错,可提高铁电氧化物薄膜的力学可变形性。然而,位错在铁电氧化物薄膜中的形核和滑移很难控制。而且位错的引入本身又会降低铁电氧化物薄膜在器件使役过程中的性能和稳定性,不但阻碍极化的翻转、钉扎铁电畴的演化,还会在使役的循环外载下积累造成材料疲劳、破坏和失效。如何在需要力学变形的制备和转移阶段可控的引入位错并控制位错滑移、并且在材料使役前可控的移除位错,满足铁电氧化物薄膜各阶段的需求,打破可变形性和性能之间的矛盾,成为铁电氧化物薄膜位错调控的关键问题和难点挑战。图1 铁电氧化物薄膜中位错形核和湮灭的力电耦合调控。该成果被编辑推荐选为Editors’ Suggestion文章。 针对上述问题,省重室科研团队通过分子动力学模拟,研究了铁电氧化物PbTiO3薄膜中位错形核、滑移和逃逸以及应力和极化分布的演化过程,并揭示了其中的动力学机制。借助铁电畴壁和薄膜表面交接点处的应力集中,利用电场控制畴壁位置从而实现了位错形核的调控。同时,发现了电学极化翻转和力学变形弛豫之间时间尺度差异可在铁电薄膜中产生非协调应力,导致位错的棘轮式滑移,从而实现位错的可控逃逸。相关成果以“Electromechanical coupled modulation of dislocation nucleation and annihilation in ferroelectric oxide films”为题在线发表在凝聚态物理领域国际知名期刊Physical Review B上,该工作被编辑推荐选为Editors’ Suggestion文章(图1)。图2 铁电PbTiO3薄膜位错的可控形核。a. 力电外场加载的示意图。b. 含有畴壁且无缺陷的铁电PbTiO3薄膜。c. 施加面内压缩载荷后螺位错在畴壁面上形核并滑移。d. 电场调控移动畴壁位置,螺位错仍停留在原滑移面处。e. 再次施加压缩后新的螺位错在畴壁面上形核并滑移。f. 电场调控完全翻转极化在单畴中保留螺位错。 省重室科研团队首先对铁电氧化物薄膜进行了面内的力学压缩,结果发现薄膜面内压缩变形会在铁电薄膜中产生螺位错。这种类型的螺位错优先会在铁电畴壁和薄膜表面的交接处形核。极化和应力分布图案的分析表明,压缩变形会将改变畴壁与表面交接处的极化分布,把原来由于静电力导致的表面极化钝化状况转变为锐利的180度畴壁,并且在交接处产生应力集中。这种应力集中诱导了螺位错在此处形核,同时也体现了位错形核中力学弹性变形能向静电能转换的过程。另外模拟结果发现,位错形核后,当我们通过电场移动畴壁时,位错并不会改变其滑移面,从而可以实现畴壁和位错的分离。畴壁诱导位错形核并能与位错分离的现象启发我们利用电场改变畴壁位置并施加压缩载荷,可以精确控制螺位错在铁电氧化物薄膜中的形核(图2)。我们通过电场改变畴壁位置,再施加力学压缩载荷,使螺位错在畴壁与薄膜表面交接处形核并沿畴壁面滑移至薄膜内部。重复电场调控畴壁位置和力学压缩加载诱导位错形核的过程,我们可以任意地、精确地在铁电PbTiO3薄膜中引入可滑移的螺位错,增强铁电薄膜的塑性和韧性。图3 铁电PbTiO3薄膜位错的棘轮式滑移与可控移除。a. 电场加载、位错位置和面内正应力随时间的变化曲线。b-h. 力电耦合激励下位错的滑移和逃逸及极化图案演化。 省重室科研团队同时利用极化翻转和变形弛豫时间尺度的不匹配在铁电薄膜中产生振荡且衰减的非协调应力,驱动位错产生棘轮式的单向滑移并最终将位错从薄膜表面移除(图3)。铁电PbTiO3薄膜中已存在的螺位错,因其产生的应力场导致了周围极化的非均匀分布。在施加竖直电场超过铁电薄膜的矫顽场时,位错附近的非均匀极化发生集体翻转,形成沿电场方向的均匀极化。在这种极化翻转过程中,位错附近具有水平极化分量的区域突然变化为竖直方向,导致薄膜在面内的局部收缩。这种收缩是伴随极化失稳翻转导致的,所以时间尺度较短。因为其远小于力学变形弛豫的时间尺度,周围的晶格结构不能马上通过变形松弛应力,从而导致在位错附近形成强烈的、突然的、振荡且衰减的面内非协调应力。在这种面内非协调应力的驱动下,位错发生滑移。因为振荡且衰减的面内非协调应力具备不对称性,同时施加电场和释放电场两个过程中极化翻转电滞回线和薄膜力学弛豫变形响应的非对称性,共同导致了位错产生棘轮式单向的滑移。通过循环电场加载和卸载,持续的棘轮式单向滑移使位错移动至薄膜表面并逃逸湮灭。本文中作者们通过建立了质点-弹簧-阻尼理论模型,分析了位错在受到面内非协调应力和滑移阻尼下的动力学行为,拟合了位错的等效质量和阻力系数,与模拟计算结果相互验证,也揭示了铁电薄膜位错的力电耦合滑移机制。 综上所述,本研究成果利用分子动力学模拟,发现畴壁与薄膜表面交接处的应力集中可以导致螺位错的形核,也发现了阶跃电场的加载可以实现位错棘轮式单向滑移,揭示了铁电薄膜中位错在力电耦合下的形核、滑移和逃逸的动力学行为和机制。发展了通过电场移动畴壁从而调控位错形核位点的引入位错新方法,也提出了通过针尖在薄膜表面施加循环电场驱动位错单向滑移并逃逸的位错移除新方法,实现了铁电薄膜中位错的可控形核和移除,可满足铁电氧化物薄膜各阶段对位错密度的不同需求,有望打破铁电氧化物薄膜可变形性和性能之间的矛盾。 该研究成果由中山大学独立完成,物理学院硕士研究生李刚畅为论文第一作者。该研究依托广东省磁电物性分析与器件重点实验室以及广东省磁电物性基础学科研究中心平台支持开展理论计算工作,得到了国家自然科学基金重点项目、区域联合项目和面上项目、国家重大科研仪器研制项目、中央高校基本科研业务费专项资金的资助,国家超级计算广州中心为该研究工作提供高性能计算资源。论文信息:Gangchang Li, Haohua Wen, Yi Zhang, He Jiang, Jijie Huang, Wenpeng Zhu* and Yue Zheng*. Electromechanical coupled modulation of dislocation nucleation and annihilation in ferroelectric oxide films. Physical Review B, 111, 224101 (2025).原文链接:https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.111.224101

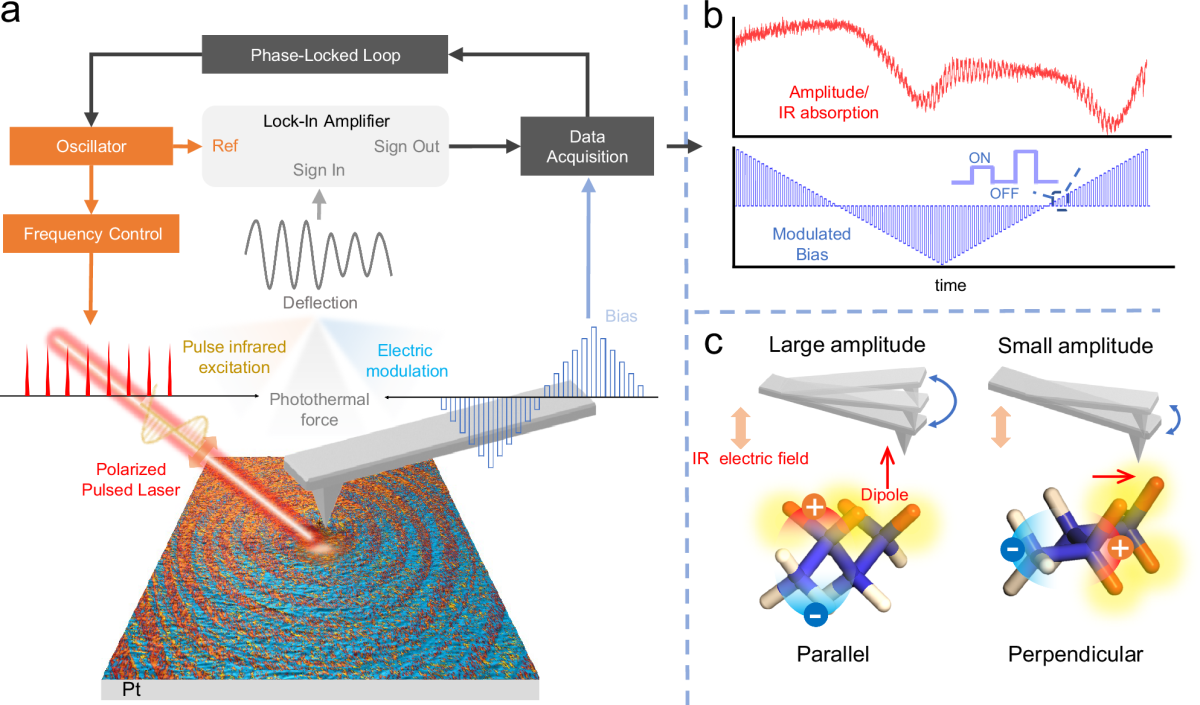

科研进展 | 本实验室张潇悦副教授课题组在极性与分子构象耦合关系的纳尺度表征新方法上取得进展

具有压电/铁电性的极性聚合物因其独特的力、电特性,在能量收集、传感、驱动及柔性电子等前沿领域展现出巨大潜力与应用价值。然而,这类材料的核心力学行为、电学响应与其内在的化学结构,特别是极性基团和极性键的空间排布与有序度,存在着深刻的耦合关系。这种力-电-化多场耦合机制,一方面极大地拓展了材料性能的可设计性与调控维度,为创造新一代智能材料提供了丰富可能;另一方面,也构成了研究中的核心难点。要真正理解并精准调控极性聚合物性能,亟需在纳米甚至分子尺度上同步解析极性微区结构与特定化学键/基团构象的动态关联。遗憾的是,现有技术手段难以实现这种多物理场、跨尺度的原位协同表征,这已成为制约极性聚合物基础研究与高性能化开发的关键瓶颈。 针对上述挑战,中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张潇悦副教授课题组通过结合原位电学调制、线偏振红外激励和原子力探针测量,提出了一种电控光热力显微镜技术(Electrically Modulated Photothermal Force Microscopy, ePTFM)。其在纳米尺度上实现了极性演化过程中有机极性基团和极性键取向、构象的特异性表征,可有效研究电驱动下极化与化学结构演变的耦合关系。图1 ePTFM构造及原理示意图:a. ePTFM的主要构造。b. 探针振幅随调制电压变化示意图。c. 分子转动与红外信号强度关联示意图。 利用该方法,研究人员首先表征了edge-on型P(VDF-TrFE)薄膜铁电翻转过程中分子构象的演化(图2)。通过测量-CF2基团红外吸收强度随极性翻转中的改变(IR-E loop),并根据跃迁偶极矩的红外吸收光偏振方向依赖性进行分析,发现-CF2对称和反对称伸缩振动模态的红外吸收强度均随电压改变呈蝴蝶形回滞,且互为倒置。因此edge-on型P(VDF-TrFE)极化翻转是由-CF2的旋转驱动的。该结果验证了本方法特异性表征极性与分子构象演化的能力。此外,实验结果显示ePTFM信号不易受到静电力等因素干扰,因此可很好地规避在压电力显微镜中常见的由电荷注入等导致的假象。图2 电压驱动edge-on型P(VDF-TrFE)中的CF2转动. a. edge-on结构示意图。b. CF2铁电翻转时CF2基团转动示意图。c. edge-on结构薄膜的原子力显微镜形貌表征。d. 压电力显微镜电滞回线。e. 1289 cm-1的IR-E loop结果。f. 1183 cm-1波数下的IR-E loop结果。 在上述工作基础上,研究人员进一步利用该方法对涡旋畴结构P(VDF-TrFE)的极性翻转结构机理进行探索(图3)。涡旋畴结构P(VDF-TrFE)具有face-on型空间结构。传统认为其自发极性方向主要沿面内方向。然而,face-on型P(VDF-TrFE)在面外方向上依然具有铁电性,其结构机理此前并不明确。研究人员通过该方法表征发现,face-on型P(VDF-TrFE)面外方向极性翻转并不由-CF2旋转驱动,这显著区别于edge-on型P(VDF-TrFE)。进一步实验结果显示,face-on型P(VDF-TrFE)中TTTG构象的红外回线出现蝴蝶回滞状演化形式。结合变电压红外成像分析,该研究提出了Trans(T)-Gauche(G)构象转变的极性翻转机制,即face-on型P(VDF-TrFE)面外极性翻转由应力和电场的共同作用下的链式构象转变驱动。图3 face-on型P(VDF-TrFE)的表征及极性翻转模型:a. face-on结构示意图。b. 形貌及面内压电力显微镜表征结果。c. face-on及edge-on结构薄膜红外光谱对比。d. 正极化与负极化时聚合物链式构象示意图。e. 面外压电力显微镜电滞回线表征结果。f. 1120 cm-1的IR-E loop结果。g. 1289 cm-1的IR-E loop结果。h. 基于构象转变的极性翻转机制示意图。 综上所述,本研究提出了ePTFM表征方法。其结合原位电学调制、线偏振红外激励和原子力探针测量,成功实现了纳米尺度上极性与特定化学键/基团构象的关联分析。运用该方法,本工作分别研究了edge-on和face-on型P(VDF-TrFE)极化翻转的结构机理。相信ePTFM将为有机极性材料的力-电-化多场耦合研究提供新的视角,对于深入理解并精准调控极性聚合物性能具有重要价值。 研究成果以“Electrically Modulated Photothermal Force Microscopy for Revealing Molecular Conformation Changes During Polarization Switching at the Nanoscale”为题发表在国际知名期刊《Nature Communications》上。该工作由中山大学独立完成,物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张潇悦副教授、郑跃教授为论文通讯作者,博士研究生姚松佑为第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、广东省磁电物性基础学科研究中心和中山大学分析测试中心的大力支持。 原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61892-x

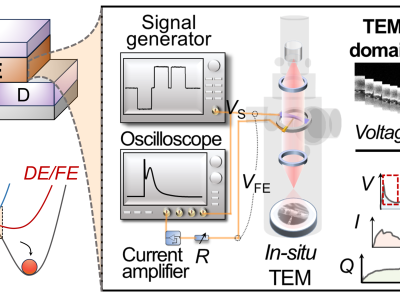

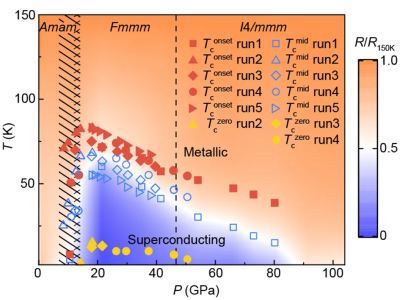

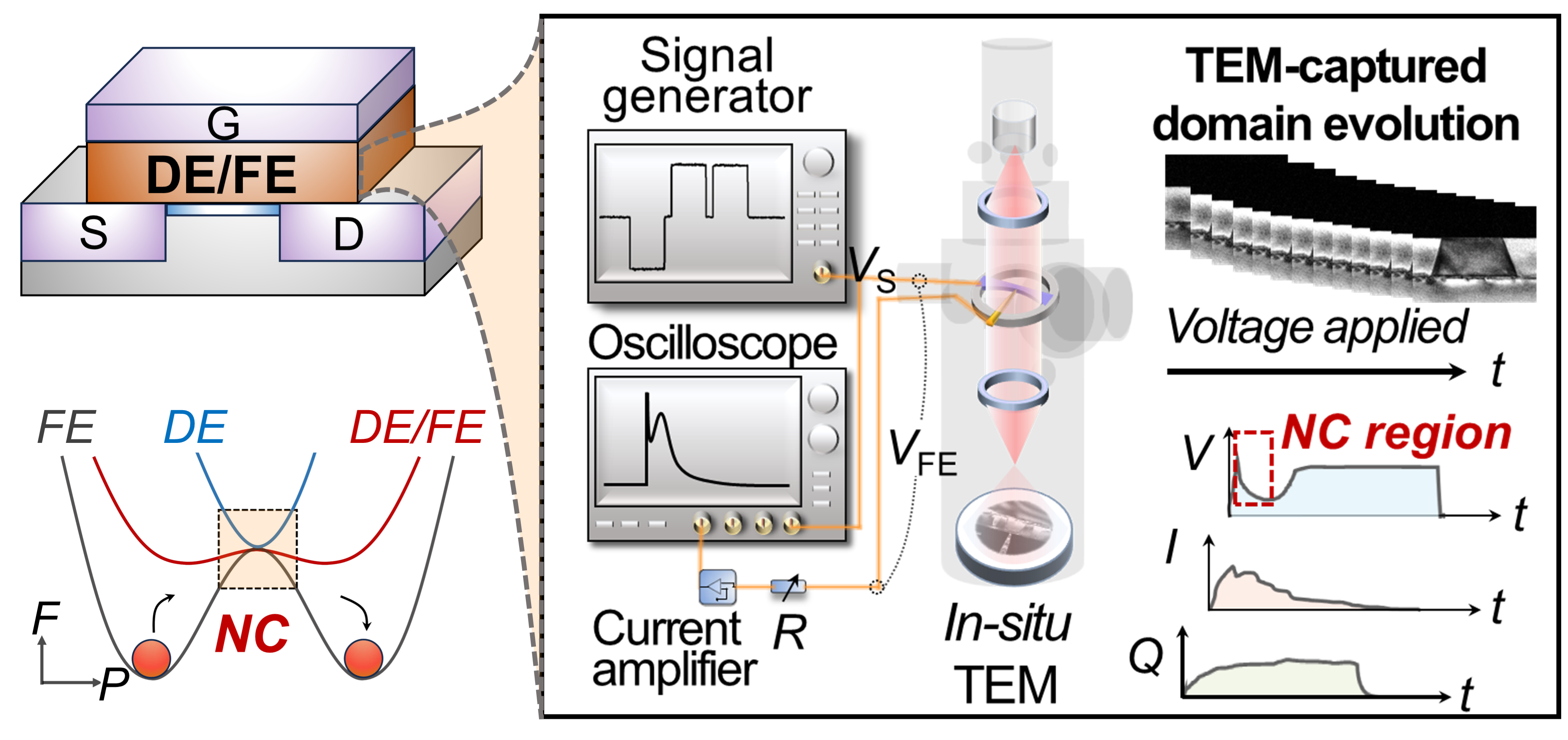

科研进展 | 本实验室张溢副教授课题组利用原位透射电子显微镜在负电容效应的畴动力学方面取得新进展

传统晶体管小型化进程中面临的“功耗墙”问题难以克服,摩尔定律面临终结,迫切需要寻求器件结构和机理的变革。铁电材料的负电容效应有望克服玻尔兹曼电子分布限制,推动功耗继续降低。然而,由于负电容效应具有瞬态性和不稳定性,探究其背后的铁电畴动力学机制十分困难,导致畴动力学与负电容之间的关联机制仍不明确。 中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张溢副教授课题组采用原位透射电子显微镜和脉冲测试技术结合的高时空分辨表征技术(图1),揭示了单层铁电体和铁电/介电异质结薄膜中的负电容效应与畴动力学的关联机制,为基于铁电畴动力学设计低功耗负电容器件提供了参考。图1 基于高时空分辨表征技术观测负电容效应 研究人员首先研究了单层铁电体和铁电/介电异质结中的铁电畴翻转模式,发现单层铁电材料中的铁电畴翻转具有形核、纵向生长和畴壁运动三个特征阶段(图2),其中铁电畴的形核与纵向生长对负电容的贡献显著高于畴壁运动。由于界面电荷对铁电畴翻转的辅助作用,铁电/介电异质结构中的铁电畴翻转则表现为快速且均匀的朗道式翻转,并且具有增强的负电容效应(图3)。通过结合宏观脉冲测试结果分析发现,铁电/介电异质结的极化翻转速率比单层铁电体快数十倍,并且负电容效应的强度大、回滞小。基于此,有望开发高速、无回滞的超低功耗负电容器件。图2 单层铁电和铁电/介电异质结薄膜中的铁电畴动力学: (a) 结构示意图;(b、c) 分别为单层铁电和铁电/介电异质结薄膜中铁电畴翻转行为;(d) 单层铁电体中畴翻转诱导的电荷注入示意图;(e) 铁电/介电异质结中界面电荷辅助极化翻转的示意图;(f、g) 外电场作用下能量势垒变化的示意图。图3 铁电/介电异质结负电容效应与畴动力学的宏微观测试结果:(a) 瞬态电压降和积分电荷曲线;(b) 不同时刻的TEM暗场像;(c、d)异质结电容器的极化翻转电流曲线和回滞特性(宏观脉冲测试);(e) 单层铁电与异质结电容器的极化翻转速率对比。 相关研究成果于2025年6月9日以“Direct Observation of Ferroelectric Domain Switching Dynamics Under Negative Capacitance Conditions via In Situ Transmission Electron Microscope”为题发表在国际知名期刊《ACS Nano》上,并被选为该杂志的封面文章。中山大学为该成果的第一署名单位,物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室郑跃教授与张溢副教授为论文通讯作者,博士研究生吴祎玮和阳辉为共同第一作者,湖南科技大学谭丛兵副教授和中山大学陈伟津教授分别为该工作提供了实验和理论方面的支持。该工作在团队发展的高时空分辨原位透射电镜表征系统上完成,前期研究成果发表在国际知名期刊《Nano Letters》上(Nano Lett. 2024, 24, 24:7424-7431),已申请中国国家发明专利2项(公开号:CN116678903A、CN118569328A)。研究工作得到了国家自然科学基金、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、广东省磁电物性基础学科研究中心和中山大学分析测试中心的大力支持。原文链接: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c00289

现任领导

党建专题

- 2024/12/26

- 2024/12/01

- 2024/11/06

- 2024/08/07

- 2024/07/30

- 2024/06/28

- 2024/06/20

- 2024/05/23