开云登陆入口

第十七届全国实验力学大会在珠海成功举办

由中国力学学会实验力学专业委员会和国家自然科学基金委员会数理科学部共同主办,中山大学和华南理工大学联合承办,广东省磁电物性基础学科研究中心和广东省磁电物性分析与器件重点实验室协办的第十七届全国实验力学大会于2024年12月6至9日在广东省珠海市成功举行。本次大会汇聚了国内外实验力学领域的顶尖专家、学者与行业精英,同时还吸引了大量攻读实验力学方向的研究生参加。会议期间,他们共同分享了最新研究进展、技术方法及应用经验,展望了实验力学领域的前沿问题及未来发展趋势,探讨了实验力学课程教学改革的探索与思考,这些交流推进了实验力学与航空、航天、航海、土木交通、能源、生命与医疗健康等学科的交叉与融合,推动了实验力学在重大工程及国防各领域中的应用与发展。 200多所高校、40多个科研院所、20多家实验力学相关知名企业及数家企事业单位的千余位代表参会,包括5位中国科学院院士和百余位全国实验力学领域知名学者及重点行业单位首席、总师和总工应邀参会, 规模创新高。 会议安排4个大会报告,设立了11个专题/专场会场共安排分会场报告423个,包括34个特邀报告、110个邀请报告、279个专题/专场报告,及103个墙报展示。这些报告和墙报全面展示了实验力学的最新研究成果和发展趋势,为全国实验力学工作者提供了深入探讨和交流的平台。 大会开幕式于2024年12月7日上午举行,中山大学副校长郑跃教授主持并致欢迎辞。第6届实验力学专业委员会主任委员、中国科学技术大学伍小平院士,中国力学学会理事长、西安电子科技大学郑晓静院士,第9届实验力学专业委员会主任委员、大会主席、国防科技大学于起峰院士,香港科技大学(广州)张统一院士,兰州大学周又和院士,国家自然科学基金委员会数理科学部倪培根副主任、力学处张攀峰处长等嘉宾出席了开幕式。 开幕式上,郑晓静院士代表中国力学学会致辞,她指出实验力学正面临很好的发展机遇,希望实验力学工作者能发展仪器设备研制及实验技术改进的特色,获得更多更重要的学术成果,为力学和经济社会发展做出更多的贡献;倪培根副主任在讲话中指出,希望实验力学进一步推动学科交叉融合,服务国家重大战略需求,为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强做出新的贡献;于起峰院士在致辞中指出,在百年未遇大变局中,实验力学科研应立足国家战略,针对国家的迫切需求与长远发展,解决核心问题,注重多元融合,研发科研仪器,促进产学研结合的健康循环,推动科技进步和社会发展。 开幕式后,本次会议特别邀请4位中国科学院院士作大会报告,郑晓静院士的报告题目为《风沙湍流的野外观测和风洞实验》,于起峰院士的报告题目为《大型结构静动态变形监测的柔性相机网络方法与系统》,张统一院士的报告题目为《AI4M (AI for Mechanics)和力学多模态大模型》,周又和院士的报告题目为《关于界面接触力在线测量的需求挑战与实现基础:电阻测量法》。▲郑晓静院士作大会报告▲于起峰院士作大会报告▲张统一院士作大会报告▲周又和院士作大会报告 12月7日下午至8日,分会场报告开讲,数百名优秀的专家、学者、工程师等,分别围绕实验力学方法与技术(光测、电测等)、结构与材料内部力学参量测量方法与技术(磁、声、谱、射线等)、科学实验仪器研制与学科交叉、实验力学教学与科普应用、实验力学与航空、航天及航海、实验力学与土木、交通及能源、实验力学与生命、医疗及运动、实验力学与电子、材料及机械、实验大数据与人工智能、极端力学中的实验测量等主题进行了精彩的报告,展示了最新的实验技术突破和理论进展,深入探讨了实验力学在工程应用、重大需求中的应用趋势,分享了实验力学检验检测新方法,展示了行业精细化示范应用,探讨了实验力学领域的前沿问题及未来发展趋势。 12月9日上午,“实验力学博士生论坛”专场顺利举办,博士生们热情分享了各研究方向的独特见解与思考。博士生论坛专场为年轻研究者提供了展示研究成果、交流学术思想的舞台,激发了学术界的新生力量,展现了实验力学的蓬勃生命力。 会议期间,大会邀请到多位国内实验力学领域知名仪器专家,展示了新的研究成果和实验测试技术与产品,同时进行了力学测试新技术与新设备的展示和商洽。 在各方共同努力下,第十七届全国实验力学大会顺利完成了全部预定议程,取得了圆满成功。此次大会不仅为实验力学领域的专家学者提供了一个高质量的交流平台,也为推动我国实验力学学科的发展和技术创新注入了新动力。期待下一届大会能带来更多精彩的学术交流和更多的科学突破。

2024广东省物理学会学术年会暨中山大学物理学科百年论坛成功举行

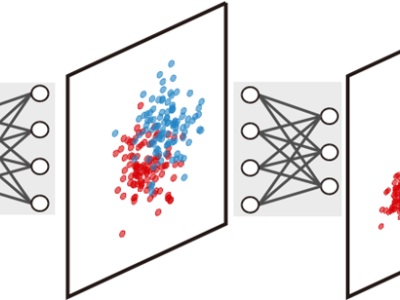

由广东省物理学会主办,中山大学物理学院、广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室共同承办的“2024年广东省物理学会学术年会暨中山大学物理学科百年论坛”,于2024年11月22至24日,在中山大学广州校区南校园成功举办。来自广东省内外各高校、科研单位和企业代表等370多人参加了大会。▲合影 23日上午,大会开幕式在中山大学学人馆隆重举行,曹臻院士、丁洪院士,中山大学副校长郑跃教授,广东省物理学会理事长王彪教授,副理事长邓文基教授、唐志列教授、樊军辉教授、刘彭义教授、胡义华教授、郭东辉教授,秘书长姚道新教授、副秘书长朱诗亮教授、罗质华教授、皮飞鹏教授、卫亚东教授,监事长何振辉教授,中山大学物理学院副院长王猛教授,以及九十年代曾任广东省物理学会理事长的莫党教授等出席。中山大学郑跃副校长在致辞中表示,本次会议是中山大学物理学科百年系列庆祝活动之一,对远道而来的院士、专家、学者和同学表示热烈的欢迎。他指出,广东省物理学会历史悠久、发展基础深厚,中山大学作为广东省物理学会理事长和秘书长单位,一直致力于为广大物理学工作者和青年学生提供科技创新和学术交流的良好平台,立足学科前沿,服务国家重大战略需求,为我省和粤港澳科技创新和经济发展贡献了重要力量。广东省物理学会理事长王彪教授作学会年度工作报告,他指出,2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实现“十四五”规划目标的冲刺之年,我们团结广大会员,把思想和行动统一起来,为促进我省科技水平的提高,助力创新型社会的建设,贡献学会的力量。开幕式由广东省物理学会秘书长姚道新教授主持。▲广东省物理学会王彪理理事长作年度工作报告▲广东省物理学会姚道新秘书长主持开幕式 本次会议邀请了4位院士作大会报告,分别在23日上午和24日上午进行。中国科学院高能物理研究所曹臻院士,他报告题目为“高海拔宇宙射线探测器(LHAASO)发现的超帕电子伏特宇宙射线和极端加速器”,主要介绍“高海拔宇宙线观测站”是全球地面上最灵敏的伽马射线望远镜,它发现了隐藏在银河系深处的许多伽马光源,远远超过了人类在地球上建造的最极端条件加速器的能力,甚至于逼近了物理学规律的极限。上海交通大学丁洪院士的报告题目是“铁基超导体:一个新的马约拉纳游乐场”,介绍促成“铁马平台”的系列发现,铁基超导体中固有的拓扑性质和涡旋中分立束缚态的大能隙为马约拉纳零能模的确认提供了令人信服的证据,正在成为一个令人激动的用来实现和操纵马约拉纳零能模的游乐场。清华大学段文晖院士的报告题目是“量子物理遇见人工智能”,该报告针对量子物理与AI的前沿交叉领域,探讨量子物理的实验、理论和计算如何与AI技术相结合,并探索这一融合带来的潜在创新与突破。深圳国际量子研究院院长、南方科技大学讲席教授俞大鹏院士的报告题目是“万物皆可量子—量子计算,人人有责”,阐述宏观科学、量子力学的相辅相成关系,我国发展量子科技的意义、优势、挑战、发展现状特别是面临的挑战与机遇进行分析,并分享深圳国际量子研究院在超导量子计算及量子科技若干“根技术”取得的最新研究进展。4个大会报告引发学者们强烈的共鸣和广泛反响。▲曹臻院士作大会特邀报告▲丁洪院士作大会特邀报告▲段文晖院士作大会特邀报告▲俞大鹏院士作大会特邀报告▲会场 23日下午为分会报告,设4个分会场,分会邀请报告15个,口头报告32个,各高等院校、科研机构的中青年专家学者就他们在凝聚态物理、理论物理、量子物理、材料、粒子、原子物理、光学,以及物理交叉学科和物理教育等领域研究成果作了精彩报告,展示了广东省物理学工作者近年来的高水平科研和教学成果,并引发与会者深入的交流和讨论。 北京大学的林熙教授和曹庆宏教授还受邀做了前沿科技和拔尖人才培养的报告,受到大家的欢迎。▲分会报告 现场海报倍受青年学者和在校研究生的踊跃参与,共展示了50份高水平的张贴报告,现场评选出12个优秀张贴报告奖。中山大学张梦菡同学、华南师范大学陈灼华同学分别荣获一等奖,中山大学张济海同学和高梓轩同学、华南师范大学刘美壮老师分别荣获二等奖,佛山大学李桂泷同学、广州大学何诗慧同学、岭南师范学院冯冠豪老师、嘉应学院刘梦敏同学、汕头大学张晶晶同学、暨南大学周诗文同学和广州番禺职业技术学院张立老师分别荣获三等奖。▲张贴报告 24日,大会闭幕式由广东省物理学会副理事长唐志列教授主持,理事长王彪教授致闭幕辞,并为优秀张贴报告的作者颁奖,同时为承办单位颁发了致谢证书。▲理事长闭幕致词▲唐志列副理事长主持闭幕式▲张贴报告颁奖仪式 大会得到来自广东、北京、江苏、四川、安徽等地的13家企业的参赞支持。会议期间他们还进行宣讲活动,科技企业和高校师生进行积极地交流探讨。▲姚道新秘书长主持宣讲会▲参展现场 22日下午还召开了全体理事会,会议审议通过了今年的工作总结及明年工作计划,以及明年各个竞赛项目和学术活动的承办单位。▲理事会 本次大会还入选中山大学2024年度“高水平国内会议”专项和中山大学理学部资助项目。大会在各方的共同努力下,取得圆满成功。

转载 | 《人民日报》理论版刊发中山大学党委书记朱孔军、校长高松署名文章:以新气象新作为谱写教育强国建设新篇章

编 者 按 11月27日,《人民日报》理论版头条刊发中山大学党委书记朱孔军、校长高松署名文章《以新气象新作为谱写教育强国建设新篇章》。全文如下:以新气象新作为谱写教育强国建设新篇章朱孔军 高松 教育兴则国家兴,教育强则国家强。习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话,是指导新时代新征程教育工作的纲领性文献,为建设教育强国指明了前进方向、提供了根本遵循。建设教育强国是全面建成社会主义现代化强国的战略先导。高等教育作为教育强国建设的龙头,任务紧迫、使命重大。我们要深入贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神,在教育强国建设进程中担当职责使命,以新气象新作为谱写教育强国建设新篇章。中山大学广州校区南校园坚持立德树人根本任务培养引领未来的创新型人才 培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,事关党和国家的长治久安。习近平总书记指出:“全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”我国是中国共产党领导的社会主义国家,这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务。建设教育强国,必须紧紧围绕立德树人这个根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 始终坚持党对教育工作的全面领导,牢牢把握育人方向。党的领导是办好教育的根本保证。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的政治建设为统领,全面坚持和加强党的领导,始终坚持和完善党委领导下的校长负责制,才能确保党的教育方针政策和党中央决策部署扎扎实实地在高校贯彻落实下去。中山大学始终坚持党对学校工作的全面领导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的教育方针,持续加强改进党建和思想政治工作,培育创建全国党建示范高校、标杆院系和样板支部。中山大学广州校区北校园 始终坚持马克思主义的指导地位,牢牢把握育人关键环节。党的创新理论是我们党武装头脑、指导实践、推动工作的“指南针”。深化党的创新理论学习教育,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,不断改革创新学校思想政治理论课,丰富思想政治理论课和课程思政内容,构建高质量“大思政课”工作体系,才能全方位提升思政育人成效,实现全员育人、全过程育人、全方位育人。中山大学坚持不懈推进党的创新理论进课堂、进教材、进头脑,贯穿教育教学全过程、各环节,引导师生树立马克思主义信仰,自觉践行社会主义核心价值观,自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。中山大学广州校区东校园 始终坚持为党育人、为国育才,牢牢把握育人成效。强教必先强师,加强教师队伍建设是建设教育强国最重要的基础工作。深刻把握教育家精神的核心要义、丰富内涵和实践要求,不断提高教师教书育人的能力和培根铸魂的定力,坚持德智体美劳五育并举,才能不断培养时代新人的爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力,使其在新时代新征程上真正成长为堪当民族复兴重任的时代新人。中山大学聚焦创新人才自主培养能力存在的主要差距和突出短板,着力加强高素质专业化教师队伍建设,提升教书育人能力,坚持“加强基础、促进交叉、尊重选择、卓越教学”理念,构建通识教育与专业教育相结合、集中大类培养与专业培养相结合的培养体系,着力提升学生的学习力、思想力、行动力,实施以学生成长为中心的教学模式改革,健全以学习成效为导向的教学评价体系,推进教学体制机制改革,培养引领未来的创新型人才。发挥高等教育龙头作用推动教育科技人才一体发展 习近平总书记指出:“要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,一体推进教育发展、科技创新、人才培养。”高等教育作为教育、科技、人才三位一体的结合点,科技创新、人才培养的主阵地、主战场,科教融合、产教融合的枢纽和关键点,在服务科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略中,肩负着重要责任与特殊使命。 打造创新人才聚集地,激发人才创新活力。高校聚集了顶尖的战略科学家、一流的科技领军人才、高水平的创新团队和优秀的青年人才。打造创新人才集聚地,营造有利于创新的宽松环境,能够不断激发人才创新活力。中山大学面向新时代新要求,着力打造创新人才聚集地,以建设一流师资队伍为目标,坚持教师分系列管理,全面实施“预聘—长聘”制度,不断优化学校人才队伍结构,构建从“青年人才”到“战略科学家”的人才成长梯队;推行研究型教师聘任改革,实施代表性成果评价制度,建立青年杰出人才职称晋升“绿色通道”,完善教师分类评价考核体系,多措并举为集聚创新人才提供富有吸引力的环境。中山大学香港高等研究院揭牌 夯实创新人才培养地,提高人才自主培养质量。创新型人才通常具有很强的学习力、思考力和行动力,能够引领未来发展。高校具备师资优势、学科优势、平台优势,能够为创新人才培养提供良好环境,对于推动世界科技发展和产业深度转型升级、深化文明交流互鉴等具有重要意义。中山大学积极探索培养引领未来的创新型人才,倡导“为未知而教,为未来而学”,坚持最大限度激发学生学习积极性、主动性、创造性和好奇心,最大限度培养学生自主学习、分析和解决问题的综合能力,不断提高人才培养质量,推动教师教学从单纯传授知识向帮助学生学会如何学习、如何工作、如何合作、如何生存转变,推动学生学习从为“应付考试”向个性化自主学习转变,使学生得到全面、和谐、充分的发展,更好适应未来发展。 成为创新人才发展地,提升科技创新能力。高校是从事基础研究的重要阵地,具有学科交叉融合、国际交流合作广泛等优势,有利于开展原始创新、集成创新和开放创新。为打造科技创新策源地,中山大学构建起“学校—学部—院系”三级学术治理体系;修订完善科研管理制度,探索年度考核与长周期考核相结合的弹性考核机制;建立多部门合作推进、多学科交叉融合的科研协同制度;淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标,突出学科特色、质量和贡献;坚持以我为主,大力推进开放办学,积极开展广泛的国际和港澳台交流合作,厚培科技创新土壤。聚焦服务国家战略需求加快建设中国特色世界一流大学 习近平总书记强调:“以科技发展、国家战略需求为牵引,着眼提高创新能力,优化高等教育布局,完善高校学科设置调整机制和人才培养模式,加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养。”这为加快建设中国特色世界一流大学指明了前进方向、提供了根本遵循。 锚定建设世界一流大学目标,优化学科布局。坚持以学科为基础是统筹推进世界一流大学和一流学科建设的一个重要原则。强化优势学科建设,加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设,瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求推进科研创新,紧盯解决我国关键核心技术“卡脖子”问题,动态调整优化学科设置,才能有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才,提升高等教育对高质量发展的支撑力、贡献力。中山大学稳步推进学部制改革,优化学科布局,健全学术治理体系,激发院系活力,促进学科交叉。锚定国家发展需要,新建了集成电路、先进制造、先进能源、柔性电子等学院,为国家战略发展提供有力支撑,努力实现关键核心技术的自主可控。“中山大学”号海洋科考船 锚定国家战略需求,加强有组织科研。当前,世界新一轮科技革命和产业变革加速演进和拓展,我们面临千载难逢的历史机遇,同时也面临史无前例的严峻挑战。高校聚焦国家重大战略需求和世界学术前沿,持续推进科技创新机制改革,强化有组织科研,积极参与国家重大科研计划设计,推动科技创新和产业创新深度融合,才能充分发挥在实现高水平科技自立自强中的重要作用,不断提升服务国家需求的能力。近年来,中山大学国家超级计算广州中心、“天琴计划”、华南高等级生物安全实验室等科技平台建设取得重要进展,“珠海云”智能型无人系统科考母船顺利建设完成投入运行,涌现出高精度超长距离地月激光测距、陆面模拟系统、镍基高温超导体等重要科研成果。粤港澳发展研究院、国家治理研究院、“一带一路”研究院等智库和教育部人文社会科学重点研究基地积极为国家重大政策的制定与实施贡献智慧。中山大学天琴中心夜景 锚定经济社会高质量发展需要,增强科技创新动能。推动高质量发展是我们当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。作为经济发展的重要推动力量,高校要主动融入发展大局,找准摸清经济社会发展中的突出重大问题,加强学科专业设置同经济社会发展的联动性,建立常态化的产学研交流机制,增强科技创新动能,提高区域人才供给质量,提升对经济社会高质量发展的支撑力。中山大学扎根广州、珠海、深圳三地办学,紧紧把握粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区”和横琴、前海两个合作区建设等国家战略机遇,在大湾区建设世界重要人才中心和创新高地中充分发挥作用,持续为大湾区输送高水平创新人才,支撑大湾区经济、科技和产业发展,提供一流医疗卫生服务,促进大湾区高等教育结构布局的持续优化和交流合作的不断深化,为推动香港和澳门融入国家发展大局贡献力量。中山大学珠海校区中山大学深圳校区 站在百年新起点上,中山大学将沿着习近平总书记指引的方向,坚定不移走高质量内涵式发展道路,聚焦国家重大战略和粤港澳大湾区发展需要,一体推进教育改革发展、科技创新和人才培养,将大湾区建设的政策优势转化为学校的发展动能,以时不我待的责任感、只争朝夕的紧迫感全面提升办学质量和水平,加快建设中国特色世界一流大学,为建设教育强国和实现中华民族伟大复兴贡献更大力量。

通知公告

-

09/052024

人才招聘|广东省磁电物性分析与器件重点实验室诚聘英才

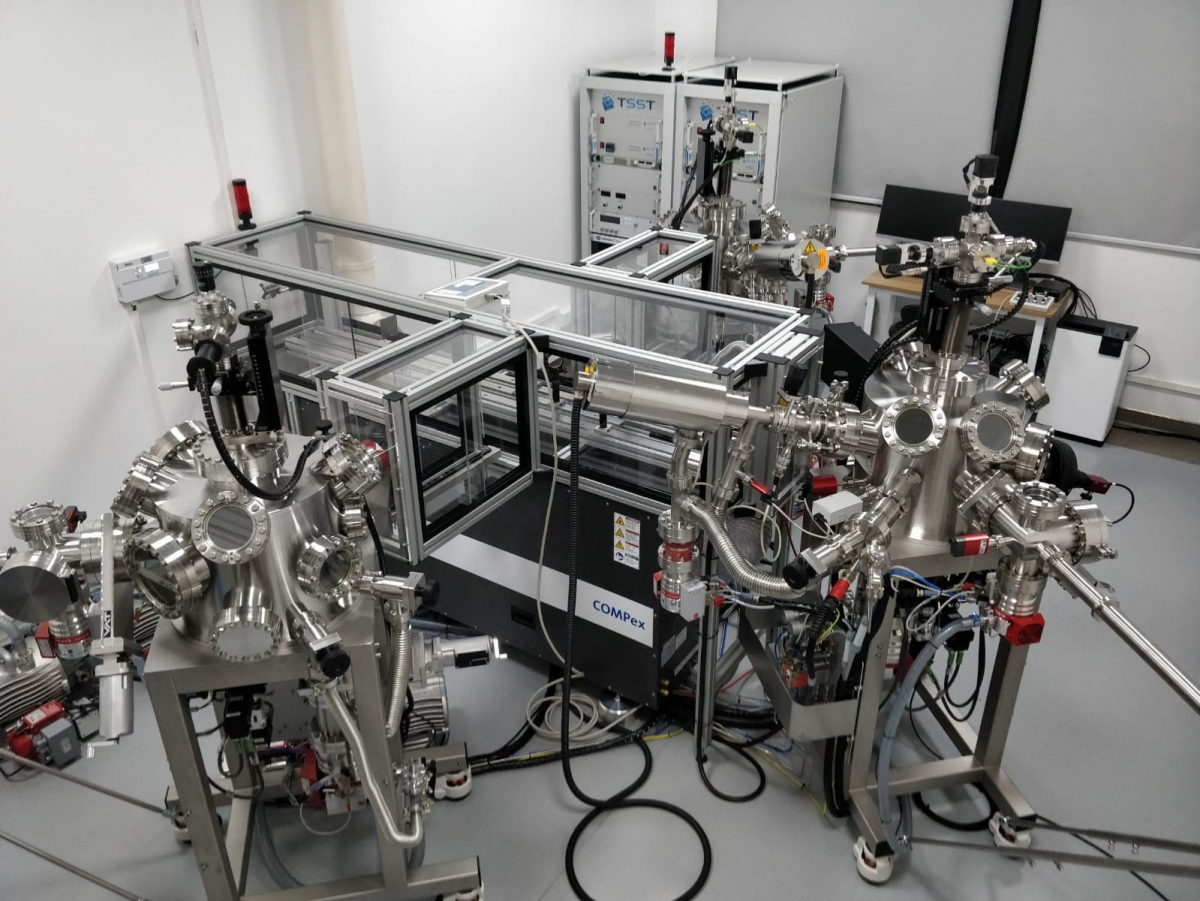

实验室简介广东省磁电物性分析与器件重点实验室于2022年1月获广东省科技厅批准成立。本实验室的发展目标是面向世界科学前沿和国家重大需求,依托中山大学优势资源,开展基础科学研究和应用技术研究,凝心聚力、开拓进取,扎根中国大地,努力建设成国家需要、世界一流的开放式、创新型重点实验室。本实验室将紧密围绕国家重大科学前沿问题和广东省新一代电子信息产业升级需求,致力于新型磁电功能器件的理论研究和应用研究,通过建立覆盖不同时间、空间尺度的磁电物性理论研究与实验分析方法,促进磁电功能材料制备技术优化,推动粤港澳大湾区新一代电子信息产业的升级换代,为国家关键新兴技术领域注入可持续发展动力。点击链接查看详情:/lampad/research-area本实验室科研实验及办公大楼面积超过5000平方米,针对多重铁性、量子磁性、高温超导等国家战略需求重点领域,建有横跨电子到宏观尺度的磁电材料结构物性的理论体系和计算机仿真模拟系统;搭建以薄膜沉积技术、晶体生长技术、原位扫描探针技术、电子显微技术以及微纳加工技术为核心的多个设备集群;建设国内首台高能非弹性中子散射飞行时间谱仪。重点实验室已形成集磁电材料制备、磁电物性分析、磁电器件加工集成一体,全覆盖的综合实验创新平台。本实验室现有固定成员50人,教授19人,青年研究员4人,副教授20人,工程技术人员1人,行政人员4人,其中国家级和省部级高层次人才27人,中青年占90%以上。招聘人才需求和条件匹配重点招聘人才需求包括(请点击链接了解详情):(一)磁电表征测量人才(二)功率电子器件人才(三)有限元计算人才(四)软物质与物理力学人才(五)计算数学人才(六)功能陶瓷制备人才(七)晶体生长人才(八)电子显微学人才(九)扫描探针技术人才(十)凝聚态物理分子动力学人才(十一)中子散射人才(十二)磁电理论人才招聘岗位及应聘条件1. 岗位基本要求(1)拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治方向;遵守中华人民共和国宪法和法律,忠诚教育事业,遵守学校和省重点实验室的各项规章制度。(2)具有良好的职业道德和科学道德,严谨的学风,自觉践行新时代科学家精神。(3)熟悉高等教育规律,了解国内外高等教育情况。(4)具有国际化的学术视野和引领本学科领域发展的思路。(5)身体健康,聘期内全职到岗工作。2. 招聘岗位及具体要求(一)教研岗教师 长聘教授:具有高深的学术造诣,在人才培养或学术研究方面取得国内外公认的标志性重大成就和贡献;在国内外具有重要影响力和学术地位,具有带领本学科赶超或引领国际先进水平的能力;具有突出的团队领导和组织协调能力。年龄原则上不超过50周岁。 长聘副教授:具有较高的学术造诣,在人才培养或学术研究方面取得国内外广泛认可的创新性成就和贡献;在国内外具有较强影响力和学术地位,具有保持本学科国内外先进水平的能力;具有成为本学科领域独立学术带头人的能力。年龄原则上不超过45周岁。 预聘副教授:具有较强的科学研究和技术创新能力,在人才培养或学术研究方面取得高水平成果;在国内外具有一定的专业影响力;具有成为本学科领域学术带头人或优秀学者的发展潜力。年龄原则上不超过40周岁。(二)研究型教师 研究教授:一般应在国内外高校、研究机构或知名企业具有正高级专业技术职务或相当水平职务,取得不少于3项的标志性研究成果或重要成果,成果特别突出者数量可适当减少。国内申请者有作为负责人承担国家级科研任务的经历,海外引进人才有承担高水平科研任务的经历。年龄原则上不超过45周岁。 研究副教授:一般应在国内外高校、研究机构或知名企业具有副高级专业技术职务或相当水平职务,取得不少于3项的代表性研究成果或1项特别突出的代表性成果。年龄原则上不超过40周岁。(三)工程技术人员((十一)中子散射人才) 具有理工科博士学位,年龄一般不超过35周岁,具有中子研究相关工作经验或有一定的仪器维护和研发的经验,参与研发过各类仪器设备,或者参与省级以上科研项目,或有科研级设备研发经验。(四)博士后 博士后年龄在35周岁以下,获得博士学位不超过3年,符合招聘方向需求,具备较高学术水平和较强科研能力的国内外优秀博士。受聘待遇(一)入选后提供科研启动经费、薪酬、年度绩效、安家补贴、住房货币补贴,以及周转住房,子女入学入园支持。实验室在科研平台、团队建设、研究生招生、办公条件等方面给予优先支持。(二)提供有竞争力的岗位薪酬、年度绩效等,具体面议。科研成绩突出者可竞聘学校长聘岗位。聘用流程(一)申请人报名:通过电子邮件或电话联系实验室负责人,并提供个人简历、研究方向以及研究计划等应聘材料。请注明应聘“广东省磁电物性分析与器件重点实验室岗位”。(二)面试:广东省磁电物性与器件分析重点实验室人才引进小组、物理学院教师职务委员会对申请者进行全面评价并审议,通过者报学校答辩和审批;(三)学校答辩和审批;(四)学校聘任;(五)办理报到手续,签订聘用合同。联系方式实验室办公室主任:陈娟chenjuan@mail.sysu.edu.cn 020-84113142实验室联系人:朱文鹏 zhuwp3@mail.sysu.edu.cn 实验室主任 : 郑 跃 zhengy35@mail.sysu.edu.cn 实验室副主任:郭东辉guodonghui @mail.sysu.edu.cn实验室副主任:姚道新 yaodaox @mail.sysu.edu.cn实验室副主任:王 猛 wangmeng5@mail.sysu.edu.cn联系地址:广州市海珠区新港西路135号中山大学广东省磁电物性与器件分析重点实验室(南校园339栋)(2024年09月05日更新)

-

07/112024

第十七届全国实验力学大会征文通知(第一轮)

一、会议简介 经中国力学学会批准,第十七届全国实验力学大会将于2024年12月6日至9日在广东省珠海市召开。会议旨在促进全国实验力学同行的学术交流,展示最新的实验测试技术与仪器,促进实验力学课程教学改革,推进实验力学与航空、航天、航海、土木交通、能源、生命与医疗健康等学科的交叉与融合,推动实验力学在重大工程及国防各领域中的应用与发展。本次会议的召开将会促进全国实验力学领域科研水平进一步提升,推动实验力学研究成果体系化服务国家建设的深度探索,增强实验力学在解决国家重大战略与国计民生问题中的作用。 在此热情邀请全国实验力学及相关领域的专家和学者到会,并鼓励广大研究生踊跃参加。本次会议将会继续为研究生设立优秀论文奖,高质量全文将会被推荐至高水平学术期刊发表。同时欢迎仪器设备厂商派员参会,展示新的研究成果和实验测试技术与产品,会议期间将同时进行力学测试新技术与新设备的展示和商洽。 本次会议由中山大学、华南理工大学承办,广东省磁电物性分析与器件重点实验室等多家科研机构共同协办。二、会议主题与征文内容本次会议的征稿范围主要集中但不局限于在与实验力学相关的专题(场)。专题 1:实验力学方法与技术(光测、电测等)专题2:结构与材料内部力学参量测量方法与技术(磁、声、谱、射线等)专题3:科学实验仪器研制与学科交叉专题4:实验力学教学与科普应用专场1:实验力学与航空、航天及航海专场2:实验力学与土木、交通及能源专场3:实验力学与生命、医疗及健康专场4:实验力学与电子、材料及机械专场5:实验力学博士生论坛专场6:实验大数据与人工智能专场7:极端力学中的实验测量三、会议时间和地点2024年12月06日- 09日中国·广东·珠海·国际会展中心四、主要时间节点 2024年9月30日前: 按照附件模板撰写论文详细摘要(长度不超过2页,投稿须在PC端操作)。登录会议网站摘要投递专区,注册并上传摘要电子文档(word版本)。实验力学专业委员会拟于2024年9月13日-16日召开审稿会,请参会代表务必按照上述时间节点投稿。 2024年10月30日前: 发送论文摘要录用通知,发布论文全文模板(仅参加实验力学研究生论坛及优秀论文评选才需要投递全文,详见第二轮会议通知)。 2024年12月06日:会议报到。 五、会议联系人张潇悦电话:18620254895邮箱:zhangxy26@mail.sysu.edu.cn周立成电话:15018489007邮箱:ctlczhou@scut.edu.cn会议详细信息请浏览会议网站:http://ncem2024.sysu-scut.ht-s.cn或扫描以下二维码登录会议网站:

-

07/102024

党委学生工作部关于做好2024年暑假学生工作的通知

中共中山大学委员会学生工作部 学生〔2024〕221号 党委学生工作部关于做好2024年暑假学生工作的通知各学院、直属系、中心、附属医院:为做好2024年暑假期间的学生安全教育和管理工作,根据教育部、广东省教育厅相关要求和学校工作安排,现将有关事项通知如下:一、做好学生管理台账按照“摸清底数、一人一档、动态跟进”的原则,及时加强警示提醒并动态更新学生去向台账信息。假期前,指导学生于7月5日-7月10日期间登录学生工作管理系统——“学生服务”标签——“长假离返校”模块,或者使用手机登录中大企业微信——工作台的“学工系统”应用——“长假离返校”,进行假期去向登记。学生用户操作指引见附件1,培养单位辅导员用户操作指引见附件2。各培养单位于7月11日(周四)15点前通过问卷填报假期留校及离校外出学生人数。问卷链接和二维码如下:https://wj.sysu.edu.cn/q/gEa47N2r假期后,指导学生于9月7日-9月8日期间使用手机登录中大企业微信——工作台的“学生报到”应用,进行返校刷脸报到。各培养单位应做好学生返校情况统计。于9月9日(周一)17时前,将《2024年暑假未返校报到学生情况统计表》(附件3)上传至网盘,链接:https://pan.sysu.edu.cn/link/AAA70F652B2A68472B96903A1A420C2DB4二、做好安全教育与管理1.加强对学生的纪律和安全教育。通过主题班会、年级大会、网站、微信公众号等线上线下方式开展安全教育,重点做好政治安全、人身安全、经济安全、交通安全、饮食卫生以及防火、防盗、防溺水、防诈骗等教育工作,提醒假期探亲、访友、旅游和留校的同学注意旅途交通安全、人身财产安全和身体健康,做好登革热等传染病常态化防控;回家同学应妥善保管好自己的贵重物品,关好电源,锁好门窗;留校同学应注意防火防盗,遵守宿舍管理规定。2.做好学生宿舍行为规范管理工作。向学生宣传宿舍防火、防盗及安全用电等相关安全常识,提高学生的自我防范意识。放假前开展宿舍安全排查,通过学生自查、院系检查,全面排查学生宿舍安全隐患,对违规使用大功率电器、违规停放充电电动车等问题加大整改力度,清查和杜绝学生违规留宿校外人员。3.加强电动车消防安全管理。开展对本单位学生使用电动车情况的自查自纠工作,及时发现和制止违反电动车消防安全管理规定的行为,重点整治电动车“进楼入户”“人车同屋”“飞线充电”“拆卸电池到室内充电”等问题。各单位应研究制定进一步加强和规范电动车管理使用的措施,开展多种形式的电动车安全教育宣传,强化学生关于电动车使用的安全意识和知识。4.指导学生做好暑期规划。教育引导学生合理安排暑期时间,指导学生对个人学习和生活进行科学规划,可通过参加实习实训、社会实践、志愿服务、五育打卡等学习体验活动,增知识、长才干。三、做好值班值守和应急处置工作各培养单位学工部门应做好暑假期间的值班值守工作,全体辅导员要保持信息畅通,如发生突发事件应及时报告并采取有效措施快速稳妥处置。附件:1.学生工作管理系统-长假离返校模块-用户使用手册-学生用户篇 2.学生工作管理系统-长假离返校模块-用户使用手册-培养单位用户篇 3.2024年暑假未返校报到学生情况统计表 党委学生工作部 2024年7月4日 (联系人:侯老师,联系电话:020-84115617)

-

07/092024

广东省磁电物性分析与器件重点实验室关于开展暑假前安全检查的通知

广东省磁电物性分析与器件重点实验室关于开展暑假前安全检查的通知 为进一步加强2024年暑假期间广东省磁电物性分析与器件重点实验室的安全工作,确保实验室安全有序运行。现定于6月24日(星期一)下午14:30,对南校园550栋、571栋楼宇各实验室进行安全检查,本次检查小组由实验室各位安全管理成员组成,检查内容按照学校相关文件指示和要求执行,有关表格将提前发至各实验室,检查同时将对实验室进行安全风险评价,请各实验室做好检查前有关工作,并在检查当天安排相关老师和同学在场。特此通知。 广东省磁电物性分析与器件重点实验室 2024年6月21日

-

06/032024

“物”尽其用,一起来约!——学校大型科研仪器开放共享平台使用的abc

中山大学大型科研仪器开放共享平台(简称“大仪平台”)是为了落实《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》和学校第十四次党代会报告中提出的“健全大型仪器设备共享管理机制”的要求,由设备处牵头项目建设,面向校内外服务的大型科研设备共享平台。目前,学校大仪平台的软件系统(https://sharing.sysu.edu.cn/)已实现统一身份认证登录、仪器信息发布、检索、在线预约、在线支付、统一结算、机时自动获取、效益考核、统计分析、公众号提醒与审批等功能。该平台将为广大师生提供更广阔的科研创新空间,促进科研成果产出与科研教学发展。来自物理学院的贵重仪器也将按计划纳入平台,成为平台的重要组成部分。为了促进大家更好地了解平台功能,熟悉平台使用,物理学院公共科研平台联合广东省磁电物性分析与器件重点实验室将举办一次大仪平台宣讲会。届时,您将可以了解: 大仪平台是什么 大仪平台账户申请与仪器预约使用 大仪平台科研成果管理 大仪平台PI和设备管理员的管理设置 大仪平台汇集了全校范围的现代化高精尖大型科研设备,除哲生堂的设备之外,学院大型科研仪器还包括了广东省磁电物性分析与器件重点实验室相关设备,如综合物性测量系统、高分辨共聚焦拉曼快速成像系统、扫描电子显微镜、微纳米薄膜力电热耦合测量系统等,可覆盖从微纳尺度光学/电子显微表征到宏观物性测量分析,从材料加工制备到性能测试分析,从稳态测量到超快动力学分析等需求。这些新设备的投入,将为学院广大师生提供更广阔的探索空间,助力科研创新发展,从实践中探索科学的奥秘。综合物性测量系统纳米探针红外光诱导共振分析系统电子束直写系统(SEM+EBL+EDS)高分辨共聚焦拉曼快速成像系统微纳米薄膜力电热耦合测量系统▲共享仪器举例物理学院始终致力于为师生提供最优质的资源和科研创新环境,促进学校科技教育发展。为了更好的推进平台建设工作发挥共享最大化。宣讲会信息主题:大型科研仪器开放共享平台介绍地点:南校园西北区550栋2楼会议室同步线上腾讯会议(ID: 644-361-531)时间:2024年6月6日 下午14:40~15:40宣讲人:姜赫 李梦钰欢迎广大师生积极踊跃参加!中山大学大型科研仪器开放共享平台网址:https://sharing.sysu.edu.cn/

-

03/272024

广东省磁电物性分析与器件重点实验室第一届学术委员会会议暨学术研讨会

学术交流

-

2025-09-25 10:10

-

2025-09-23 10:00

报告人:徐超 博士后(清华大学)

地点:中山大学南校园 550栋二楼报告厅

-

2025-09-15 10:00

-

2025-07-03 10:00

科研进展

科研进展 | 本实验室陈伟津教授课题组在铁电多位存储器研究方面取得新进展

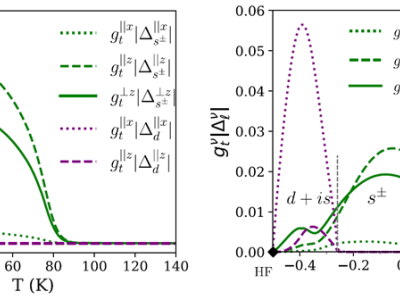

铁电随机访问存储器(FeRAM)基于铁电材料两个稳定的极化状态及其电可切换行为来实现二进制信息“1”和“0”的存储,具有操作速度快、耐用性高和能耗低等优点,被广泛应用于包括医疗、汽车电子、工业制造等领域。然而,现有的FeRAM技术面临着存储容量提升的技术挑战(主流商用产品的存储容量通常只有几个Mbit)。由于使用铁电钙钛矿氧化物材料,FeRAM存储单元难以兼容最先进的CMOS工艺节点,通过器件微缩以提升存储密度的方法面临技术瓶颈且成本高昂。铁电多位存储技术有望在提升FeRAM存储密度的同时规避器件尺寸微缩的技术瓶颈,其概念是利用铁电材料多个极化态来进行多位二进制信息的存储。虽然以往的工作已经成功在铁电器件中实现多个极化态的确定性调控,但这一策略在电路层面的可行性尚未得到证实,以及其与商用FeRAM的兼容性也不明确。 在传统的FeRAM中,铁电电容器极化态的读取通过基于翻转电荷的感测技术来实现,并映射到二进制信息的“1”或“0”。在这种操作原则下,n位信息的读取需要(2n-1)个感测放大器或(2n-1)步感测操作,这不可避免地会增加硬件开销和信号延迟。对于所有的多位存储技术,硬件开销和信号延迟是性能优化方面的两个主要权衡因素。 针对上述问题,中山大学材料学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室陈伟津教授课题组提出一种利用铁电电容器的多步极化翻转特性进行多位信息存取的策略。基于翻转电流感测技术,该策略仅需要单个感测放大器和单次操作就能实现不同铁电畴极化态的精准读取,并且具有纳秒级的操作速度,为商用铁电存储器产品的存储密度提升及存算一体操作的实现提供了有效途径。图1 具有多畴结构的铁电器件极化翻转动力学 研究表明,当存在多种类型的铁电畴时,铁电薄膜在电脉冲驱动下的极化翻转可产生具有多峰位特征的瞬态翻转电流响应(图1a),并受电脉冲上升沿调控。铁电薄膜的多畴结构可通过缺陷工程引入晶体结构的不均匀来实现。结合超快脉冲测试及基于成核受限翻转模型的极化翻转动力学模拟,研究人员指出缺陷物会导致部分铁电畴的极化翻转活化场增加和内部电场分布展宽(图1b)。图2 基于铁电多位存储器件的信息存取及存算一体操作 基于铁电电容器的多步极化翻转特性,研究人员在电路层面展示了多位二进制信息存取及以单层感知机为例的存算一体操作方案(图2a-c)。采用晶体管-电容器(1T-1C)电路架构及翻转电流感测技术可将4种铁电畴极化配置分别转换为2位二进制数字信号(11)、(10)、(01)和(00),等效于存储密度的翻倍,如图2d所示。此外,通过与CMOS神经元电路结合可实现基于铁电多位存储器的存算一体操作和图案分类功能(图2e)。 该成果以“Pulse-Modulated Polarization Switching Dynamics in Ferroelectric Thin Film for Circuit-Level Implementation of Multi-Bit FeRAM Cell”为题发表在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》上。该工作由中山大学独立完成,物理学院博士研究生唐振洵为第一作者,材料学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室陈伟津教授与物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室郑跃教授为论文通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金委、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、广东省磁电物性基础学科研究中心以及光电材料与技术国家重点实验室的大力支持。原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202415511

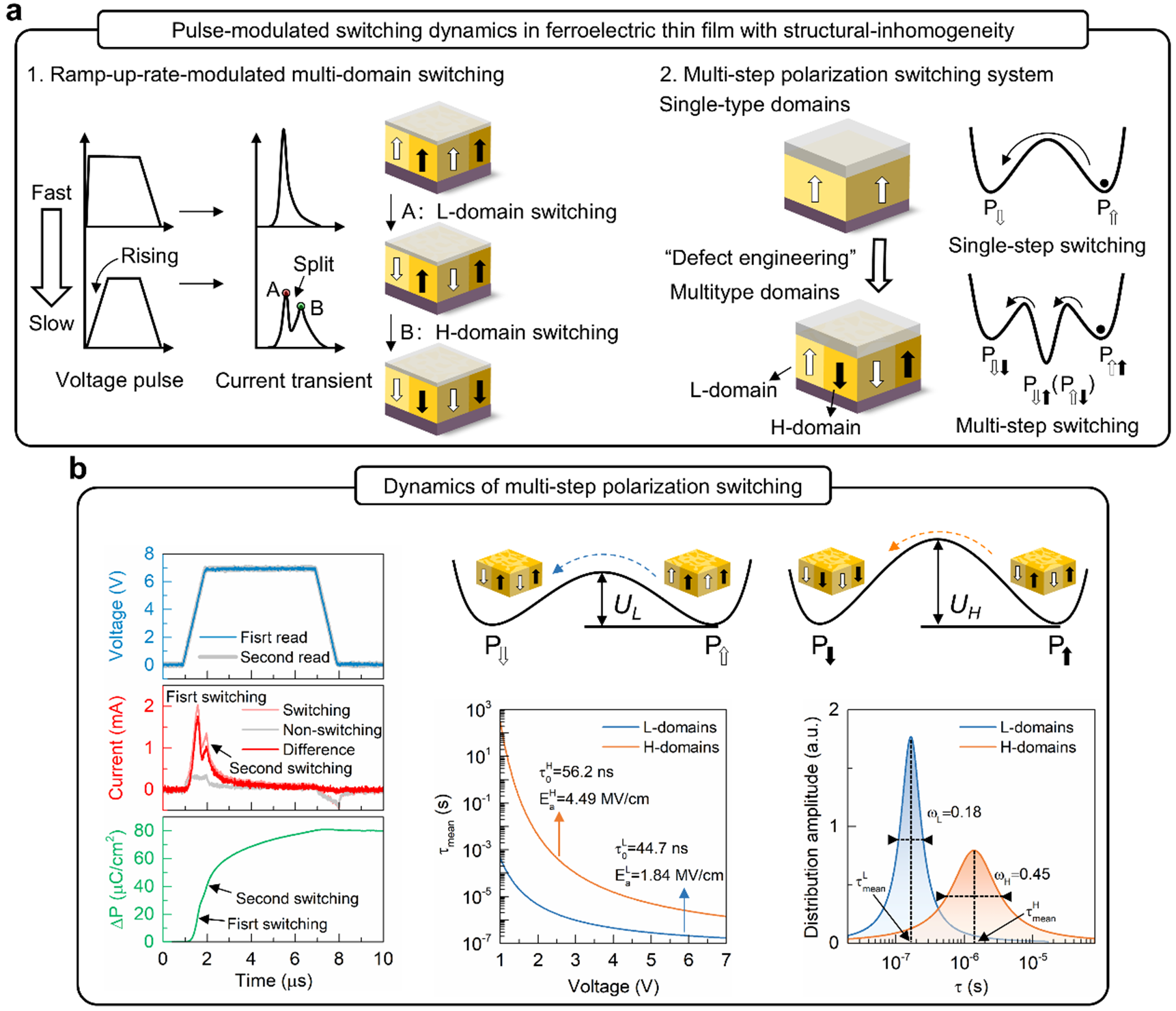

科研进展 | 铁电材料极性动力学多尺度建模:理论进展与范式演进

【引言】铁电材料自1920年被发现以来,一直被认为是功能器件应用的候选材料。铁电材料研究已历百年,极性微结构与动力学始终是核心难题。最近,广东省磁电物性分析与器件重点实验室文豪华副教授与合作者发表了综述论文,梳理了极性动力学理论与建模发展及研究范式演进的内在逻辑,讨论了理论模型诞生与发展的历史背景及其局限性,并沿着历史轨迹展示了如何理解极化微观结构和动力学的多尺度性质以及功能器件应用的发展需求,最后提出了理论建模的前景和未来发展方向。铁电材料研究的百年沉浮 铁电材料中自发极化的动态演化机制是物理学、力学和材料学等跨学科的经典问题。肇始于1920年Valasek发现罗息盐的铁电性,铁电材料的研究历经了百年沉浮。一方面,铁电材料具有优异的物性,在高性能功能器件的研究和设计中不容忽视。另一方面,铁电材料仍然存在一些不可避免的缺点,如铁电疲劳、高介电损耗等,成为其大规模应用的最大障碍。回顾铁电研究史,材料体系已从最初的钙钛矿发展到有机铁电体(如PVDF-trFE)、与半导体工艺兼容的铪基铁电体(如)、二维铁电体,以及氮化物铁电体(如AlScN);研究的极性微结构从早期条纹畴转变为极性拓扑结构,如涡旋、流闭合畴、中心型畴、斯格明子(skyrmion)和麦韧(meron);对物理场耦合的考虑已经从电学耦合扩展到力电耦合(包括压电和挠曲电)、磁场、光学场、温度场以及自由载流子等对极化所施加的多场耦合作用。贯穿百年研究史的微结构的动态演化问题,即极性动力学(polarization dynamics),始终是铁电材料基本物理和器件应用的核心重点和难点。 极性动力学的实验研究主要分为微观和宏观两个尺度。宏观尺度研究侧重于样品整体极化翻转的动理学,其研究重点从早期极化翻转的能量难易程度扩展到极性微结构演化的快慢程度和动态细节。近年来,随着电子显微学表征技术的进步,人们得以在更高的空间分辨率下对铁电畴的翻转及其畴结构进行精确的表征。此外,极性动力学与缺陷、界面和空间电荷的耦合机理也受到了极大关注,如铁电-铁弹畴的力学翻转和拓扑畴的动力学行为,等等。与此同时,极性动力学的理论与建模也得到了前所未有的发展。研究人员构建了相场方法,分子动力学方法,有效哈密顿方法和基于密度泛函理论的第一性原理方法,并在解释极性动力学的微观机制方面发挥了重要作用。然而,需要强调的是,在理论建模发展过程中,研究人员希望借用宏观层面上的物理量、概念和图像来描述原子级铁电系统中的微观动力学过程。因此,当研究人员将描述准静态过程的模型推广到非平衡过程时,应该仔细检查和讨论所开发模型的有效性和合理性。随着研究的深入,铁电材料极性动力学的多尺度特性逐渐显现:电子云分布决定原子尺度局域偶极,畴壁运动主导介观尺度响应,而缺陷与界面效应则决定了器件性能,如图1所示。极性微结构动态演化行为是由相应的动理学理论和模型(见蓝色文字)进行描述,极性动力学的底层物理机理则由动力学理论和模型描述(见红色文字)。在过去的几十年里,研究人员针对极性动力学发表了许多综述论文,介绍了理论建模的研究进展:大部分综述涉及器件应用中铁电材料系统、极性微结构或动态演化现象的研究进展,介绍了如何再现和解释新现象的理论方法和研究;而一部分论文则侧重于一种理论方法,对其如何揭示新现象的物理机制的进展和成就进行了评论。图1: 极性微结构(黑色字体)的多尺度特性、描述动态演化的动理学(蓝色字体)以及解析演化行为与物性响应机理的动力学(红色字体)理论与建模。 2025年3月,广东省磁电物性分析与器件重点实验室文豪华副教授与合作者应Journal of Physics: Condensed Matter编辑的邀请,就极性动力学理论与建模的研究历史与展望为主题,发表了题为《A review of progress in theoretical modeling of polarization dynamics in ferroelectric materials》的综述性文章(在下文中简称“本综述”)。与以往综述的侧重点不同的是,本综述采用更宏观的视角,以人们对器件发展需求驱动的极性微结构和动力学多尺度特性认识的历史为线索,梳理了极性动力学理论与建模发展与研究范式演进的内在逻辑,从以下三方面回顾铁电材料极性动力学的理论进展,并讨论不同理论方法诞生与发展的历史背景与历史局限性:(1)对铁电材料极性微结构多尺度特性的认识和理解;(2)表征和描述极性微结构动态演化动理学理论模型的发展历史与进展;(3)解析极性微结构动态演化与物性响应机理的极性动力学多尺度建模的理论进展。最后,本综述还对极性动力学理论与建模的未来发展趋势进行了深入分析,提出了多尺度建模框架如何实现动力学过程与热力学约束统一的前瞻性展望,并探讨了兼顾数值性与机理性准确度的理论建模对未来器件设计的启示。智能时代极性动力学多尺度建模面临的机遇与挑战 在本综述,作者回顾过去一个世纪极性动力学的理论进展,是与器件设计和应用的需求以及实验方法的进步是步调一致的。功能器件的发展要求研究和设计更快、更高密度、更低能耗和更智能的器件。实验方法迅速发展,分别以光谱学和电子显微镜为代表,具有高空间和时间分辨率。相应地,理论模型从宏观层面的电磁和热力学方法发展到以相场建模为代表的介观方法,以及有效哈密顿和壳模型的原子模拟方法。另一方面,铁电材料中的极化本身确实是一个多尺度的物理概念,并归因于多种成分,如电偶极子、铁电畴和空间电荷等。因此,极性动力学具有多时空尺度,而理论模型则负责解释相应成分的动态响应。例如,原子尺度方法将铁电晶体晶胞中的电偶极子作为表征极性的基本单元,以研究极性动力学的底层物理图像以及与其他序参数的耦合效应。基于LGD理论和TDGL方程的相场模型已被证明是一种有效且不可或缺的方法,可以得出铁电畴演化的时空过程。然而,由于这些数值方法的基本逻辑非常不同,它们的跨尺度集成面临着巨大的挑战。事实上,从Tani弛豫方程到随机相场建模方案,建立多尺度理论模型来研究铁电材料极性动力学多尺度特性的努力从未停步。另一方面,与实验相比,理论模型的发展存在一定的滞后。唯象模型的巨大成功极大地扩展了人们对铁电性和极性动力学的理解,因为它提供了直接而清晰的物理直觉,最重要的是,它为实验研究提供了数值上准确的解释和预测。然而,唯象模型在数值精度方面的优势则反过来限制了其进一步发展,这使得研究更多地关注保守能量项的修正以提高数值性准确度,而不是改进建模方案以实现更好的机理性准确度。正如Philip W. Anderson在1978年所说的:“完美的计算只能重复自然,而不能解释自然”。数值性准确和机理性准确是理论建模这块硬币的正反两面。因此,极性动力学多尺度建模应遵循以下规则:(1)同时确保数值性准确和机理性准确度;(2)不仅要关注序参量本身的数学期望,还要关注其在稳态下的热涨落;(3)将保守作用和热耗散放在同等地位;(4)精确描述多种序参量之间的非线性、非绝热耦合。本综述认为,发展一种兼具动力学与热力学统一性的多尺度极性动力学理论与建模体系,既是重大挑战,更是一个机会——它使人们得以在多场耦合激励下,发现具有复杂多物理响应特征的新颖且重要材料特性。结语 作者指出“极性动力学像一幅拼图,每一块尺度上的规律都不可或缺,而拼图的最终完成需要实验表征与理论模型的共舞,也需要同时兼顾数值性与机理性准确度以展示节拍与美感的和谐统一。”本综述不仅为铁电材料的理论研究与多尺度建模提供了全景式指引,也为未来智能传感、神经形态计算等颠覆性技术埋下伏笔。本综述由中山大学独立完成,其中中山大学中法核工程与技术学院、广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室文豪华副教授是第一作者,中山大学物理学院、广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室郑跃教授为通讯作者,合作者包括青岛大学刘建一博士(共同一作),中山大学物理学院博士研究生李金鸿、中山大学物理学院硕士研究生李博文以及中山大学材料学院、广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室陈伟津教授。这项工作得到了国家自然科学基金委、广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室以及光电材料与技术国家重点实验室的大力支持。阅读原文:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-648X/adbecc

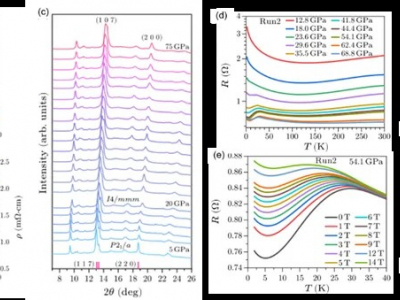

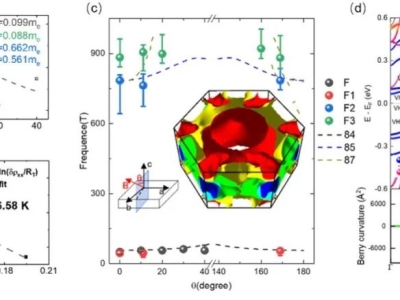

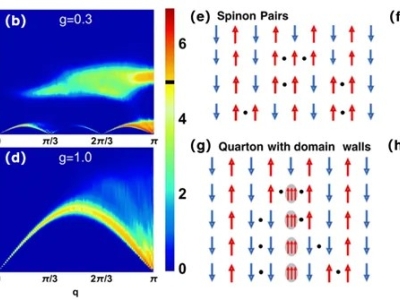

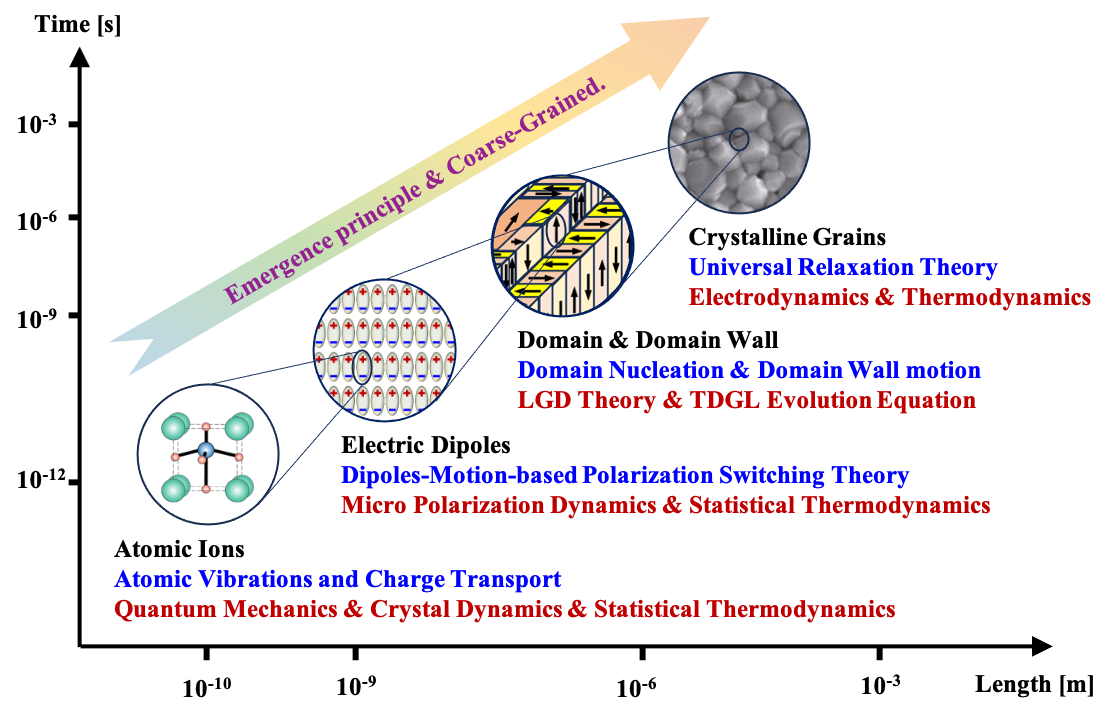

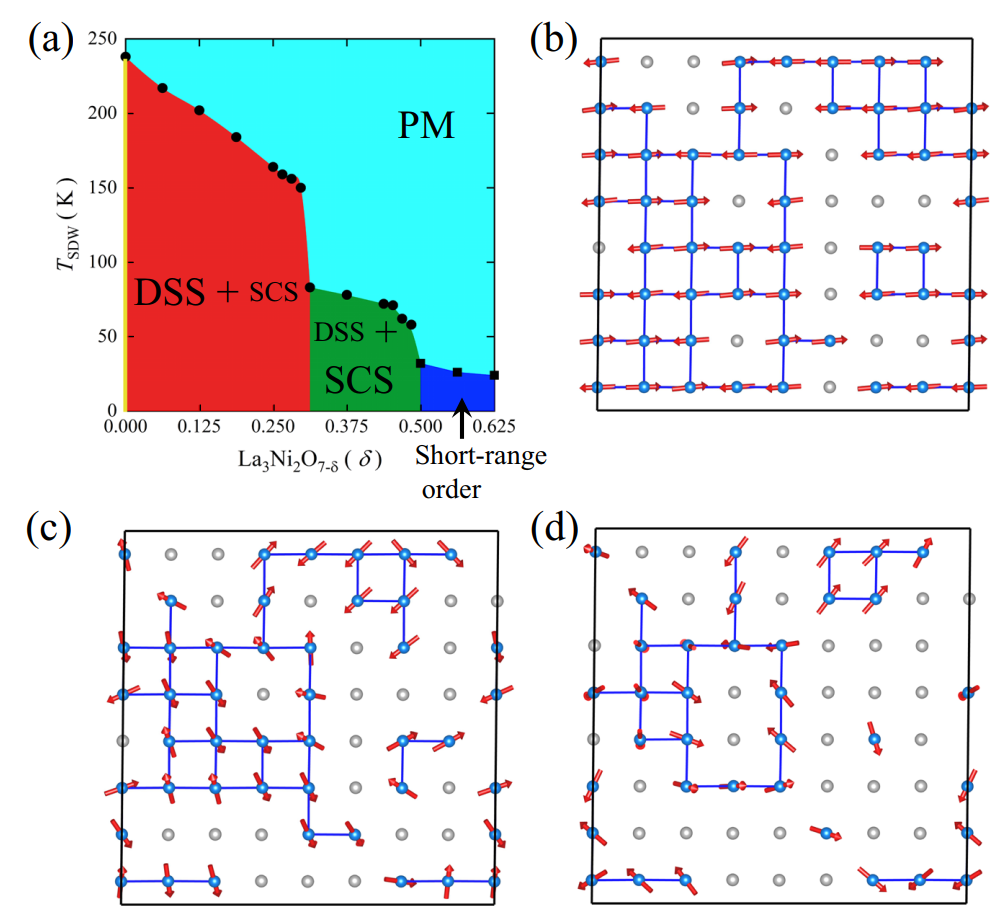

科研进展 | 曹坤副教授团队在镍基高温超导材料磁性研究中取得新突破

镍基高温超导材料磁性研究 近日,中山大学物理学院曹坤副教授团队在常温常压下双层镍基超导材料La3Ni2O7-δ的磁性研究中取得重要进展。该团队通过密度泛函理论(DFT)计算与蒙特卡洛模拟,首次揭示了氧空位对材料磁基态及相变温度(TSDW)的调控机制,为理解镍氧化物高温超导与磁性的内在联系提供了全新视角。2025年2月10日,该研究成果以“Spin density wave in the bilayered nickelate La3Ni2O7-δ at ambient pressure”为题,由中山大学作为第一单位,发表在物理学刊物npj Quantum Materials上。 自高压下La3Ni2O7-δ在80K实现高温超导的报道问世以来,该材料成为超导物理领域的热点。然而,其常压下的磁性机制仍充满争议。实验表明,常压下该材料可能存在自旋密度波(SDW)相,但其基态磁构型尚未明确。此外,氧空位对磁性的影响尚未阐明,而这对揭示磁性与超导的关联至关重要。 曹坤副教授团队系统研究了La3Ni2O7-δ的磁性行为。研究发现,在无氧空位情况下,材料的磁基态为double spin stripe(DSS)。基于经典Heisenberg模型分析发现,层间反铁磁相互作用被确认为主导磁交换作用,与实验观测一致。进一步计算发现内顶点氧空位最为稳定,其会导致相邻Ni原子磁矩消失,形成电荷位点。随着氧空位增加,磁基态逐渐向spin-charge stripe(SCS)转变。当氧空位浓度升至δ = 0.5时,材料演化为短程有序的类自旋玻璃态。▲La3Ni2O7-δ的相图及典型磁基态。 研究发现氧空位引入后,Ni的dz2轨道能量显著降低,导致其电子构型变为低自旋态Ni²⁺(t2g6dz22),是导致磁矩消失的原因,并进一步破坏了层间超交换作用。氧空位通过调控Ni的电子构型和层间相互作用,显著影响La3Ni2O7-δ的磁性、电荷和轨道有序,揭示了其复杂的电子关联行为,为理解镍氧化物的物理性质提供了重要理论支持。同时,氧空位通过稀释主导磁交换作用,显著降低TSDW,使自旋波激发谱更加符合实验测量结果。 该研究成果于2025年2月10日在npj Quantum Materials期刊上正式发表[npj Quantum Materials 10, 17 (2025). DOI: 10.1038/s41535-025-00740-z]。论文唯一通讯作者为中山大学物理学院的曹坤副教授。研究获国家自然科学基金、广东省自然科学基金,广东省重点实验室等项目支持。合作单位包括中国科学技术大学等机构。