开云登陆入口

习近平致信祝贺中山大学建校100周年

新华社广州11月12日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平11月12日致信祝贺中山大学建校100周年,向全体师生员工和海内外校友致以祝贺。 习近平在贺信中强调,新的起点上,希望中山大学坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,传承红色基因,坚持为党育人、为国育才,聚焦国家重大战略和粤港澳大湾区发展需要,一体推进教育改革发展、科技创新和人才培养,加快建设中国特色世界一流大学,为建设教育强国、推进中国式现代化作出新的更大贡献。 庆祝孙中山先生创办中山大学100周年大会12日上午在广州举行。中共中央政治局委员、广东省委书记黄坤明在会上宣读了习近平的贺信并致辞。他表示,希望中山大学牢记习近平总书记殷殷嘱托,以百年校庆为新起点,锚定建设中国特色世界一流大学目标,坚持为党育人、为国育才,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,努力在培育拔尖人才、推进科教协同创新、服务粤港澳大湾区建设和广东发展上实现新突破,为建设教育强国、推进中国式现代化作出新的更大贡献。广东将坚决贯彻落实习近平总书记贺信精神,全力支持中山大学再创佳绩、再立新功。 中山大学是孙中山先生1924年亲手创办的大学。建校百年来,该校培养输送了80余万名各类人才,在服务国家战略、粤港澳大湾区建设和深化教育国际交流合作等方面作出了积极贡献。【贺信全文】习近平致中山大学建校100周年的贺信 值此中山大学建校100周年之际,我向全体师生员工和海内外校友致以祝贺! 新的起点上,希望中山大学坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,传承红色基因,坚持为党育人、为国育才,聚焦国家重大战略和粤港澳大湾区发展需要,一体推进教育改革发展、科技创新和人才培养,加快建设中国特色世界一流大学,为建设教育强国、推进中国式现代化作出新的更大贡献。 习近平 2024年11月12日

百年中大:开风气之先

百年中大:开风气之先中山大学广州校区南校园北门 图/FOTOE 少有一所百岁大学像中山大学(以下简称“中大”)一样,校园内百年前的建筑留存得如此完好。规整的红砖绿瓦,中西合璧的建筑,错落地铺陈于校园中轴线的两侧,这里是中大广州校区南校园,也称为康乐园。 从康乐园南门进入,沿中轴线向北漫步不久,就会看到一座孙中山铜像。他面朝北方,右手向前伸出,指尖所及,正对着滚滚珠江。100多年前,东渐的“西风”从珠江口岸进入广州城,也带来了革命的火种。1924年,“中山手创”的国立广东大学就诞生于这座广州城。中山大学校内的孙中山雕像 图/视觉中国 百年来,这所历经沧桑的老牌名校一代代继承着孙中山先生的爱国传统和革命精神,以大学之身介入中国的革命与建设、发展与改革。同时,身处“开风气之先”的广东,务实而包容的岭南之风也滋养着中大。今天,中大已稳居“国内高校第一方阵”,并在新时期迎接新的机遇与挑战。“中山手创” 1924年1月,国民党第一次全国代表大会举行。大会期间,国民党总理孙中山做了一个决定:创办“一文一武”两所学校,“武”是大名鼎鼎的黄埔军校,“文”是国立广东大学。 决定的做出,和二次革命、护法运动等多次革命的接连失败有关。孙中山认识到,革命要想成功,不能再借助地方军阀等外部势力,必须培养自己的革命军队与理论人才。“可以说,这是孙中山晚年在革命动力方面的革命性转变。”中大历史学系教授曹天忠对《中国新闻周刊》说。 1924年2月4日,孙中山以陆海军大元帅名义下令:“着将国立高等师范、广东法科大学、广东农业专门学校合并,改为国立广东大学。”孙中山在同盟会的老战友邹鲁被任命为首任校长。同年11月,孙中山扶病北上。在他临终前的最后四个月里,有关国立广东大学的大元帅训令、指令有13条之多,涉及经费、大学宿舍、学生操练等,事无巨细。1924年,孙中山在国立广东高师礼堂演讲三民主义 孙中山对这所大学最初的定位就很高:“当以该校为全国最高学府。”成立之初,该校就设置了文理法农四科,一年后又增加医科,而同时期的北京大学只有文理法三科。1934年增设工科后,中大六科齐备,在很短时间内,就成为“有统系的整个的中山大学”。 20世纪20年代,江苏、山东等省都在将高专、高师合并为综合大学,但在多数省区,因为经费和时局变动,综合大学往往遭遇难产、关停与分裂。而国立广东大学得益于“中山手创”,在“六七个月的短时间中,公然闹得轰轰烈烈,风驰电掣”。以争取西方列强“退还”的庚子赔款为例,国立广东大学顺利争得庚款20余万元。邹鲁利用此款从各国购回大批英法日德意等外文原版书,供学生“开眼”。 1925年3月12日,孙中山在北京去世。次年7月,为纪念孙中山,国立广东大学正式更名为国立中山大学。1927年3月1日,改组后的国立中山大学举行开学典礼,校长为戴季陶,实际主持校政者为参加过辛亥革命的朱家骅,他后来成为南京国民政府教育事务的主要领导者。1932年至1949年国立中山大学校徽 开学典礼演讲中,朱家骅强调“中大的责任,与别的不同”。“广东是什么地方?是国民革命的根据地、策源地……我们中山大学,使成为中国建设革命事业的中心,使大学与社会结合。” 大学与社会结合,成为中大学科建设与学术研究总的方向。1924年,孙中山曾颁布《大学条例》八条,作为他心中的大学办学典范,第一条即提出大学之旨趣:“以灌输及研讨世界日新之学理、技术为主,而因应国情,力图推广其应用,以促社会道义之长进,物力之发展副之。” 曹天忠认为,其中最核心的一句就是“因应国情”,这是孙中山“知行合一”的个人哲学体现,也是他对中国新式大学使命的概括:既研究高深的学问,也努力解决实际问题。 朱家骅主持校务期间,将中大的使命进一步明确为“一方求学术的发挥,一方求学术的实效”。20世纪20年代的中大,语言文学系“要看见语言与民族是有重大关系的,使中国文学革命化”;哲学“要成为活的东西,不是死的古董”;医学要成立解剖、生理、病理、微菌四个研究所。 某种意义上,中大开创了中国近代高等教育的另一种办学模式。同一时期,蔡元培在北大倡导“教育独立论”,主张教育独立于政治。当北京的学者想要逃离军阀混战、通缉镇压时,最先想到的南下落脚之地,自然是大革命中心的广州。 1926—1927年,郭沫若、鲁迅、傅斯年、顾颉刚、冯友兰、陈焕镛、郁达夫等学者纷纷来到中大,形成“北雁南飞”现象。郭沫若被聘为国立中山大学筹备委员兼文科学长。 鲁迅在1927年1月来到广州,立刻发现很多“外省看不见的事物”,如纪念列宁的电影和工会。1927年2月8日《广州民国日报》发表的中大新聘定之各科系主任中,鲁迅排名第一,为文学系主任兼教务主任。欢迎会上,鲁迅甫一出场,就把学生们牢牢吸引住了,他身着布袍,穿“陈嘉庚式”帆布胶底鞋,吸当时最便宜的彩凤牌香烟,演讲完后被簇拥得寸步难行。 随着北伐胜利,革命中心从珠江流域向长江流域转移,不少学者又随国民革命军的脚步北上,将中大时期的学术理念传播至全国。同一时间,全国各地纷纷投入“中山大学建设热潮”,冠名为中大的学校一度有八所之多,除了广州中大,最广为人知的是国立第二至第四中山大学,分别对应今天的武汉大学、浙江大学与南京大学。这些大学的核心筹办者多曾在广州中大担任要职。直到1928年,国民政府决定“各地中山大学悉易以所在地之名,只留广州第一中山大学,以资纪念总理”。国立广东大学校园鸟瞰 图/中山大学校史馆(博物馆) 时至今日,中大仍是纪念孙中山且以中山命名的唯一大学。中大的校史研究者强调,中大为“中山手创”,而非“首创”,取“亲手创办”之意。 曹天忠指出,纵观中国近代高等教育发展史,北京大学象征着中国高等教育现代化过程中,学术从传统走向现代的一个典范。清华大学则在外来学术文化进入中国并走向独立的过程中,起到了关键作用。相比之下,地处广州的中大是对整个中国近代史持续地介入。 “如果说广州是民主革命的策源地,中大就是策源地的策源地。革命性,是中大最特殊之处。民国时多数大学的创办者是教育家,但中大的创办者却是革命家。”曹天忠说。一种新的“知识生产范式” 1928年5月,广西深处的大瑶山罕见地迎来了几位山外来客,带队的是中大生物系教授辛树帜。 他们溯西江而上,“在没顶蓬蒿之中钻走着,在满山的竹子之中攀缘着走,在恶蜂、山蛭、毒蛇的巢穴中搏击着走”,前后历时两个月。与寻常的科学考察不同,他们白天采集动植物标本,晚上却“在昏暗的灯光下做采集歌谣、标注方音和探问风俗的工作”。 辛树帜还有一个身份:中大语言历史学研究所(以下简称“语史所”)人类学及民族学组的特约研究员。1928年初,语史所成立,首任所长是历史学家傅斯年。傅斯年刚归国不久,由朱家骅聘请出任中大文学院院长兼国文、历史两系主任。语史所的创立,暗含着傅斯年的宏大学术理想:“要科学的东方学之正统在中国。”他希望用西方语言学的科学方法,让历史学、语言学“建设得和生物学、地质学同样”,告别中国传统“从纸面到纸面”的学问方式。 傅斯年请来的帮手,是他在北京大学的老同学顾颉刚。作为20世纪中国最有影响力的历史学家之一,顾颉刚以“古史辨”和“层累地造成中国古史观”知名,同时,他也是中国民俗学的奠基人之一。入职中大前,受学校委托,顾颉刚花四个月在杭州购书五六十万册,除经史子集外,他还专门到小书摊和旧藏家处寻觅杂志、日报、家谱、日记、公文等“个人生活之记载”。左:民国时期,傅斯年(左)刚回国时,在广州与其弟傅斯严(中)及同在中山大学任教的何思源合照 中:1927年9月11日,在中山大学任教的鲁迅与许广平(中)、中山大学图书管理员蒋径三(右)于广州艳芳照相馆留影 右:1926年3月18日,(左起)王独清、郭沫若、郁达夫、成仿吾在广州合影 图/FOTOE 自称生性桀骜不驯的顾氏,此时已形成了此后一以贯之的学术理念:“眼光向下”,打破以圣贤为中心的正史叙事,建设“全民众的历史”。最能体现这一点的是《语言历史学研究所周刊》的发刊词:“我们要实地搜罗材料,到民众中寻方言,到古文化的遗址去发掘,到各种的人间社会去采风问俗,建设许多的新学问!” 这种描述充满新文化运动气象。从1918年起,北大率先在全国各地征集原本难登大雅之堂的民歌。这一新风被顾颉刚带到中大,一起来的还有他在北大研究所国学门时期的诸多故旧,如容肇祖、董作宾、赵元任、罗常培等。他们发起中大民俗学会,创办《民俗》周刊,先后出版了六十余种民俗丛书。中大社会学与人类学学院教授周大鸣对《中国新闻周刊》解释,正是在中大,中国的民俗学才逐渐发展为一门真正的学科。1928年中山大学语言历史研究所教师合影 ;《国立中山大学语言历史学研究所周刊》封面图、《民俗》封面图;1934年《两广地质调查所年报》记录的两广所绘制的广东韩江流域地质矿产图 图/中山大学校史馆(博物馆) 实际上,顾氏等人最初的打算,是将中大语史所办成“北大国学门”第二,但想法很快发生了变化。容肇祖发现,研究民俗、歌谣与语言,南方较北方有天然便利,“一些特殊民族如俸、僮、黎、苗、土家、瑶、蛋户等,在南方杂居,易采风搜集”。于是,相较北大时期,中大语史所的研究对象不再局限于汉族,开始调查边疆少数民族的民俗文化,西南地区成为重点。 在辛树帜一行艰难采集民歌的同时,1928年夏,时年25岁、刚到中大语史所工作的杨成志,进入了川滇交界大凉山里的彝族地区。当时的社会对彝区存有深深的畏惧,有说法称“人见蛮子,九死一生”,但杨成志一个人,带着一匹骡子、一只狗,还有一匹专门驮礼物的小马,进山一待就是两年。他经过了200余个村庄,过着“部落时代”的生活,吃着号称上品的“肝生”(猪肝、肺、心、血加以辣子),有一次还曾得了酋长的欢心,险些做成“驸马”。1930年《云南民族调查报告》记录的杨成志(中)云南考察时与当地民众的合影 图/中山大学校史馆(博物馆) 这已不仅是一次民俗学调查,而是一场沉浸式的人类学田野调查。此后,杨成志赴法留学,接受了欧洲严格的人类学训练,回国后于1948年在中大创办了全国首个人类学系。周大鸣指出,正是在杨成志的推动下,中大的民俗学逐渐发生了人类学转向,并独立成为专门学科。“至今,中大人类学系仍保有两个特色,一是西南研究,二是重视田野。” 几乎在中大语史所成立的同时,1928年初,傅斯年受蔡元培之邀,筹办中央研究院历史语言研究所(以下简称“中研院史语所”)。中研院史语所的早期骨干,基本是中大语史所的原班人马,很多教授在两个机构兼职。后来的故事人们都知道了,殷墟发掘成果让中研院史语所在国际上声名显赫,这是中国第一次真正现代意义上的考古发掘。“其真正的源头,就在中大语史所。”曹天忠说。 曹天忠指出,语史所的最重要意义,是开创了一种新的知识生产范式,从纸面上的文献研究,转向实地调查。正是这种学术观念和方式的大变革,使中大成为中国考古学、人类学、民俗学、边疆学等学科的重要发源地。 重视实践与实地调查不只是语史所的特点。中大生物系在辛树帜等的带领下,科考足迹遍布南中国,发掘出许多新属新种。鱼类学家费鸿年1928年提出《调查广东沿海海产及渔业计划书》,是年7月,他带队从琼州海峡出发,实施海产资源调查,接着创办“广东省立水产试验场”。 1927年成立的两广地质调查所,后由中大地质系接管。该所工程师冯景兰在调查广东曲江、仁化一带时,见到了“状如奇峰陡壁的红色岩层”,将其命名为“丹霞地貌”,此后,中大五代学人接力,逐步构建出中国人自己的红层研究体系,并成功申报世界遗产。1927年起,“中国稻作科学之父”丁颖在广东各地先后创办了六个稻作试验场,最终带领中大师生培育出世界上第一株“千粒穗”。中国稻作科学之父”丁颖院士(右)和学生们一起劳作 1940年,中国马克思主义经济史学的开拓者之一王亚南,任国立中山大学经济学系主任,他是《资本论》最早的中文译者之一。但与一般的翻译家不同,他不止于翻译,而是将马克思主义理论作为研究中国经济社会的工具。20世纪40年代,他给中大学生讲经济学,就抛开大卫·李嘉图的教材,直接触达中国的实际经济问题。他认为,“经济科学是一门实践的科学”,“我们是以中国人的资格来研究”。 回到1932年,邹鲁二度执掌中大,他尤为注重“大学要和社会发生密切的关系”,规定“教授服务满五年以上者,得出外考察研究一年,照支全薪”。曹天忠说,中大的学问“不仅是用手、用脑,而更是靠两只脚走出来的,真正做到了脚踏实‘地’”。 1935年,中国近代大学诞生了首批研究院,中大与北大、清华成为首批有资格设立研究院的三所高校。按当时国民政府教育部规定,成立的门槛是学校里至少有三个研究所,中大当时已有从语史所发展而来的文科研究所、教育研究所与农科研究所。1942年,又增设了医科研究所。 这一时期,中大的发展空间也进一步扩展,从原本的国立广东大学旧址迁往占地4万余亩的石牌新校址,时有“中山大学校,半座广州城”之说。可惜好景不长,抗战期间,中大被迫三易校址,直到1945年10月在广州复原。务实而包容的岭南之风 1952年初秋,黄天骥从广州“老西关”出发,走过两侧全是农田或竹林的土路,终于到达远郊的康乐园。他是中大和岭南大学(以下简称“岭大”)合并之后的第一届学生,后来成为中大中文系主任、研究生院常务副院长。 解放之初,广东有两所著名大学:中大和岭大。岭大是教会色彩的大学,1927年收归华人自办。广州解放时,陈寅恪、姜立夫、王力、容庚、梁方仲等著名学者都在岭大任教,他们多是受1948年上任的岭大校长陈序经的邀请南下。 陈序经是知名历史学家和社会学家,曾是西南联大最年轻的一位学院院长。1949年1月,陈寅恪一家抵达岭大码头时,陈序经亲率文学院师生迎接。从此以后,“只是南来修养一段时期”的陈寅恪开始了人生最后二十年的南国生活。 1952年,全国高校院系调整启幕,重点是发展专门学院,整顿和调整综合性大学。作为新中国成立初期国内最“综合”的大学之一,中大原本设有文理工农医法和师范等7个学院31个系,调整后,工学院、农学院及天文、地质、语言、人类学等科系被迁出,岭大文理学院并入。中大校址也整体迁往岭大所在的康乐园。 这次调整使中大文理相关学科的师资进一步扩充。数学系拥有了“中国现代数学之父”姜立夫,他是吴大猷、杨振宁的数学老师。1948年评选中央研究院院士时,数学组共5名,姜立夫排名第一。来到中大后,他特别重视图书资料采购。“文革”中,“读书无用论”泛滥,姜立夫坚持美国《数学评论》不能停订,否则就“等于砍掉了数学系”,杂志最终得以完整保留。 历史系加入陈寅恪、梁方仲、杨荣国等人后,共有10位教授,实力在全国位居前列。中文系新加入著名古文字学家容庚。他没有经历过正规的本科训练,28岁就以《金文编》书稿震惊学界。在康乐园,他和另一位古文字学名家商承祚并称“容商”,两人一直指导研究生至80多岁,将古文字学在中大的学脉传承了下来。 1952年,黄天骥以第一志愿报考中大中文系,“当时中大的声誉并不逊于北大、清华”。给大一新生上“中国戏剧史”的老师董每戡,是20世纪30年代最知名的戏剧家之一。做研究的同时,董每戡亲自当编剧、导演。他在中大导演话剧时,都会把黄天骥拉在旁边,教他“演员的重音要放在哪儿,怎么出场,不该站在什么位置”。黄天骥自己也会去不同剧团实习,这段经历为他以后研究古代戏曲打下了重要基础。 他说,很多高校的中文系研究戏曲,只是从文学角度入手,研究唱词。但戏曲不只有唱词,还有动作、走位、道具,这些细节里都藏着作者的心思,脱离舞台研究文本,无疑有隔靴搔痒之嫌。 另一位对黄天骥影响深远的老师是王季思。作为现代中国最有影响力的戏曲研究专家,王季思长于文献考证,“以治经之法治曲”。黄天骥后来给自己定下一个学术目标:“以戏曲为主,兼学别样。”他说,从中大前辈学人身上学到的最重要一点,就是“打通”。 历史系教授陈寅恪更是“通”的典范。他晚年在《柳如是别传》中“以诗证史”,从钱谦益、柳如是夫妇的诗写起,发覆到明清之际的政治、军事与文化,驰骋想象,学者形容其独特的诠释方法是“境界交融”。曹天忠说,今人对陈寅恪非凡的记忆力津津乐道,然而他真正难以企及的并非记诵之功,而是解读材料的能力,要接近历史之真相,必须把所有材料相互勾连、整合在一起,发覆贯通。 中大历史系教授刘志伟对《中国新闻周刊》指出,历史系最重要的学脉传统,就是鲜明的多学科特色。1974年他进入中大历史系就读,发现很多老师并非史学出身,而是来自人类学、社会学、法学、经济学等各种学科。 院系调整后,国内诸多高校的社会学等院系被撤销,历史系成为这些学科教师主要的去处,很多老师就此沉寂。但在中大,一些学者将本学科的知识与历史进行交叉,发展出新的研究方向。社会学家何肇发用社会学的个案调查方法开拓亚洲史研究,人类学家梁钊韬将田野调查引入历史学。这些“碰撞”共同塑造了中大今日历史学研究的社会科学化取向。中山大学陈寅恪故居 摄影/王佳鸿 刘志伟解释,中大历史系很少关注封建制度、王朝更替等“大问题”,更关心历史中具体的人的生活方式、经济行为、社会关系是怎样的。曹天忠总结道,今天的中大历史系至少有“四通”:纵通(时间)、横通(空间)、旁通(跨学科),以及理论与实践相通。 晚年,陈寅恪住在康乐园中一座爬满藤蔓的二层小红楼里。这是他“稳和陶诗昼闭门”的地方。20世纪50年代,他因“目盲膑足”,只能在家中授课,二楼的阳台走廊就是他的“教室”,每周两节课,分别讲晋南北朝史和元白诗证史。他讲课时语速很慢,遇到关键词句,要费力地从藤椅上站起写板书。由于看不清楚,后面的字和前面的字常重叠在一起。 陈寅恪没在中大语史所待过,但身为中研院史语所研究员兼历史组主任,其学术理念和语史所一脉相承。刘志伟指出,中大语史所在诞生之初就形成了跨学科传统。1952年后,全国大学“一边倒”学苏联,专业与分科教育逐渐占统治地位,中大也受到影响,但老一辈的治学传统延续了下来。 北京大学中文系教授陈平原20世纪80年代曾在中大中文系求学。近半个世纪后,他和老师黄天骥有一次对谈。陈平原说,岭南文化用一句话概括,就是“生猛且务实”,黄老点头,接着又补充道:“还有包容而交融。” 作为土生土长的广东人,黄天骥近年来对岭南文化颇有研究,他认为,中大的治学传统与学风,深受岭南文化影响。他对《中国新闻周刊》说,岭南文化“务实是第一位的”,其次,只要好的东西“都敢去包容”。“所以我形容岭南文化很杂糅,是不中不西,亦中亦西,中西交融。在包容的基础上交融,最后产生质变,在传统基础上创造出新的产物,这就是创新。”“潮水”的正确方向“别的国家都有这门学科,我们为什么不能有?” 1978年冬的一个傍晚,教育部一位领导的家中,梁钊韬激动地发问。当时,人类学在中国已消失了29年。对于这个“资产阶级学科”和“殖民主义者的工具”,学者们提起它都心有余悸。但刚从“五七干校”被召回两年的梁钊韬坚持为人类学“正名”。他对前述领导说:“中国人必须自己研究十亿中国人,必须研究我们众多的资料,如果我们不研究,谁来研究!” 除了当“说客”,他还有条不紊地召回学生作为师资,编写教材,拟定未来要开设的专业……他的学生杨鹤书回忆,早在1977年,梁钊韬就为复办人类学系做好了一切准备。1981年4月,教育部正式批准中大建立人类学系。这是改革开放后全国首个恢复的人类学系。 今天回看这段历史,有一点值得注意:教育部批准前,中大校领导已于1980年对人类学的复办“开了绿灯”。时任副校长黄焕秋批准了梁钊韬的一揽子复办计划。 中大社会学与人类学学院教授周大鸣分析,广州地处改革开放最前沿,开风气之先。从1978年开始,中大就快速恢复和欧美等外部世界的联系与学术交流,很清楚“潮水”的方向是什么。因此,改革开放之初,社会科学复兴的浪潮中,中大在全国率先复办人类学、社会学、法学、政治学等学科,“复办过程中还获得香港的资金支持”。1980年,广东清远飞霞山,中山大学中文系77级及78级、化学系77级、哲学系78级等部分同学在藏霞洞三仙宝殿合影 图/FOTOE 1979年1月,中美正式建交。当月,加州大学洛杉矶分校(UCLA)学术代表团受中大校长李嘉人之邀来华,成为中国改革开放后第一个到访的美国高校代表团。三个月后,中大代表团踏上美国土地,成为改革开放初期中国最早赴美访问的高校学术代表团之一。 互访的结果是广州英语培训中心(GELC)诞生,这是中大与UCLA的合办机构,很长一段时间里,这里都是公派留学人员出国前的“最后一站”。 中国工程院院士、中大生命科学学院教授林浩然是1979年第一批公派出国的访问学者之一。他对《中国新闻周刊》回忆,当时刚开放不久,对于公派出国,很多学校相对谨慎,但中大的不少青年学者积极报名。45岁的林浩然也很兴奋,他最想去的地方是加拿大不列颠哥伦比亚大学。 林浩然研究的是鱼。20世纪六七十年代,中国人的餐桌上很难见到鲈鱼、鲟鱼等淡水鱼,核心痛点是种苗。他发现人工养殖条件下,许多鱼类的性腺不能正常发育成熟,很难产卵,提高产量的关键是研制出新型的鱼类催产剂,这涉及鱼类的生殖机理问题,但该领域的研究在国内刚刚起步。后来,他在书店无意间看到一套鱼类生理学丛书,如获至宝,特意去查了编者履历,来自不列颠哥伦比亚大学。 “1974—1975年开始,我们就逐渐能在广州外文书店等处看到引进自国外的学术期刊与书籍,也有影印的外国教材。”他解释。林浩然1982年学成回国,加拿大的两年,奠定了他和西方学者长期合作的基础。他和合作者理查德·彼得后来共同揭示了鱼类促性腺激素合成与分泌的生理机理,以此理论为基础的技术被命名为“林彼方法”,是国际鱼类学界唯一用中国人名命名的方法,对中国鱼类养殖产量的提高发挥了重要作用。 20世纪90年代后,中国学者逐渐开始了解美籍华裔历史学家黄仁宇的研究成果。但刘志伟早在1980年就读完了黄仁宇的代表作《十六世纪明代中国之财政与税收》,“是我在美国的亲戚分批影印后寄给我的”。他解释,无论广州还是潮汕地区,几乎每个家庭都有近三代的亲属散居在美国、新加坡等地。 “从十七八世纪,广东就被拉进整个国际世界,广东人对外部世界的熟悉,已成为他们习以为常的生活方式,甚至是文化氛围的一部分。”刘志伟说。 中大与杨振宁还有一段往事。1973年,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁来中大专门拜访西南联大时期的数学老师姜立夫,顺便参观了中大激光实验室。回美国后,他对记者充满感情地回忆:“我在参观中大的光学实验室时看见很多房间都堆满激光仪器、线路、玻璃管……那些仪器也并不精致。但是我看得很清楚,在这个有机的环境下,将会有一群激光科学家涌现出来,他们知道与这个专业有关的一切知识,也明白外国人所探讨的那些问题存在的真正原因。”1973年,杨振宁首次访问中大,开启了近半个世纪的深厚缘分 图为杨振宁(左二)参观中山大学物理系 杨振宁设想中的场景很快出现了。到20世纪80年代末,中大物理学家高兆兰主导的超短激光脉冲和超快速光谱学研究,已迈入世界前沿水平。在她带领下,中大的激光与光谱学研究学科很快建立了国内首批硕博点,1984年成立了国内首批国家重点实验室。 中大物理系教授余振新是实验室首任主任。他回忆道,20世纪六七十年代,广州是全国唯一开放的城市,广州又仅限于教育系统开放,教育系统只开放中大,而中大只允许激光实验室开放。“正因这种特殊的历史机遇,这期间几乎所有来访的国内外学者、政要,都被安排来参观我们的实验室,塞浦路斯的马卡里奥斯总统、南斯拉夫的比耶总理、罗马尼亚国防总司令、瑞典国王……” “大胆改革,大胆创新。”这是中大管理学院成立后第一个五年发展规划中确立的指导思想。改革开放后,中国对经济管理人才的需求猛增,中大在复办经济系的基础上,于1985年和1989年先后成立了管理学院和岭南学院。得益于港澳及海外爱国人士和校友的支持,中大经管学科此后积极与国际一流大学开展合作,充分发挥粤港澳大湾区的独特优势,迅速在国内外形成了独树一帜的影响力。重回“快车道” 迈入千禧年,中大步入新的发展阶段。 2001年10月26日,中大与中山医科大学正式合并。20世纪50年代的院系调整中,原中大医学院、岭大医学院和光华医学院,共同组成了新的华南医学院,即中山医科大学(以下简称“中山医”)的前身。到合校前,中山医已是全国著名的综合性医科大学,在眼科学、肿瘤学、内科肾脏病学、器官移植、传染性肝病等方面都有很强的科研与临床实力。 88岁的中国工程院院士钟南山对《中国新闻周刊》回忆起父亲钟世藩在中山医的工作状态。20世纪五六十年代,中山医有梁伯强、钟世藩、谢志光、陈心陶、陈耀真、秦光煜、林树模和周寿恺等八位一级教授,被称为“八大金刚”,而当时全国才有33位一级医学教授。钟世藩是知名儿科专家,钟南山称,父亲平时比较寡言,但谈到医学问题时,总能切中要害,“特别是每到查房时,他会非常严格地检查病例,一个实验数据、语言表述,甚至是一个标点符号都要确保精确。他的学生都很紧张”。 钟世藩有一个核心理念:医学是非常严谨的,因而必须有极其扎实的基础理论、基本知识与基本技能,“三基三严(严肃的态度、严格的要求、严密的方式)”至今仍是中大医科教育的传统。 中山医的并入,给中大谋求更大发展提供了重要的历史机遇。20世纪的最后十年,这所老牌名校正经历着时代巨变的冲击与自身转型的艰难。2000年12月,时任校长黄达人用四个字形容中大的学科建设情况:“现状堪忧。” “市场化大潮对广州高校的冲击比内地更明显,20世纪90年代流失了很多人才,中大在这个过程中比较被动。”一位见证了彼时学校变化的中大教授对《中国新闻周刊》说。 这样的背景下,黄达人成为中大在世纪之交转型的领导者,1999—2010年他任校长的十年间,中大重回发展快车道,国内、国际排名均有显著上升。黄达人提出两个“思进”的目标:一是成为世界一流的研究型大学;二是拓宽学科结构,从文理为主变成一所综合性大学。21世纪以来,中山大学的发展脉络基本沿着这两条主线,但在不同时期遇到的挑战不同。 1998—2006年任中大党委书记的李延保对《中国新闻周刊》回忆,建设高水平研究型大学,必须大力发展研究生教育,特别是扩大博士生的规模,当时中大只有2000多亩地,必须寻找新的办学空间。 珠海解了中大的燃眉之急。李延保回忆,珠海市当时想筹建珠海大学未果,把筹办大学的5000亩地和地面建筑给予中大。2000年1月,中大珠海校区开始建设,校区地处珠江口西岸、南海之滨,总占地面积为3.571平方公里。2004年,在广东省的支持下,中大广州校区东校园落成,位于广州大学城内,进一步拓展了办学空间,很多新兴的应用型学科,尤其是工程技术类学科被布局于此。 李延保认为,改革开放后,中国高等教育发展碰到了四大瓶颈问题:一是办学层次不高,缺乏完整的研究生教育体系;二是学科结构单一,人才培养的知识结构和能力都不能适应经济社会的快速发展与变化;三是办学空间不足;四是经费严重短缺。“当时,很多高校的办学经费都很困难,学科建设因此受限,但广东省在经费上给了中大很大支持。” 2001年12月,就在宣布合校的当天,教育部和广东省签订了共建协议。作为一所省部共建大学,中大进入“985工程”一期后获得了教育部拨款的3亿元和广东省配套的9亿元。“最初省里有点顾虑,因为这个配套比例有点高,我就打印了一张表格,上面列出‘985’一期中其他大学的经费资助情况,北大、清华都是18亿,上海交大与复旦是12亿,到中大这里,打了个问号。省领导一看说,中大也要有12亿。”李延保说。实际上,其他大学的十多亿是部省资助总数,单看省级拨款,广东排名第一。2001年10月,中山大学校园内的学生 图/FOTOE迈向一流 新千年的第一个十年,务实而灵活的中大人没有错过学校发展的时机,快速扩张,但进入第二个十年,遇到了新的挑战。 2015年1月,罗俊到广州出任中大校长。赴任之时,时任教育部部长袁贵仁对罗俊说,中大是一所好大学,是“第二方阵的排头兵”。当年春季工作会议上,罗俊谈到“从哪里来”和“到哪里去”。他说,“我们与第一方阵大学的差距是全方位的”,而中大的目标应当是世界一流,要分步实现,现阶段的目标是进入国内高校第一方阵。这意味着,中大不再满足于“岭南第一”“南方学术重镇”的定位,将“跻身国内顶尖、世界一流”作为学校“十三五”期间的战略发展目标。 如何实现这一目标?罗俊的理念是,一流大学的办学标准,关键要看“三个首先想到”:让国家首先想到,让社会首先想到,让学界首先想到。这对应三条清晰的路径,即“三个面向”:面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展、面向学术前沿。 服务国家战略需求的新工科建设,成为中大一个重要抓手。2015年11月,深圳市政府与中大签订共建世界一流大学战略合作协议,中大深圳校区成立。重点在此布局的是新医科和新工科,以帮助中大快速补足工科短板。 至此,中大的办学范围扩展到广州、珠海、深圳三个粤港澳大湾区增长极核心城市,广州校区强化文、理、医等传统优势学科;珠海校区建设“深海、深空、深地、深蓝”学科群;深圳校区发展新工科、提升医科,“三校区五校园”格局形成,并错位发展。 如今的中大,已进化为一所庞大的综合性大学,形成文理医工农艺综合发展的学科布局,有70个院系、135个本科专业,各项排名与指标稳居“国内高校第一方阵”。中大的基本科学指标数据库(ESI)全球排名从2021年的第127位上升至2024年的第73位,在内地高校位列第5位,11个学科进入前0.1%。科研表现上,近五年来,中大国家自然科学基金项目立项总数5179项,同比增长47.9%,2024年度国家自然科学基金获批项目数、经费数均位于全国前三。 “强国建设,教育何为?这是每一所大学在当下都要认真思考的问题。”中大校长高松对《中国新闻周刊》表示,中大越来越明确自身定位,走出岭南第一的“小富即安”,拓展办学视野,全面提升学科实力与影响力,进入“国内第一方阵”,加快迈向世界一流前列。站在新的起点上,中大作为一所地处粤港澳大湾区的高水平研究型大学,一定要“立足湾区、服务国家、面向世界”,才能更好地把握方向、汇聚资源,追求学术卓越。 中大党委书记朱孔军对《中国新闻周刊》说:“广东地处开放前沿,历来开风气之先。面向下一个百年,中大要继续发扬百年历史沉淀下来的务实、开放与包容的文化传统,秉持更大格局与胸襟、魄力和勇气,锚定教育强国战略目标,加快建设中国特色、世界一流大学。”2020年6月,中山大学中山医学院临床医学专业博士毕业生在怀士堂前留影 摄影/姬东

转载 | 世纪华诞,芙兰盛放 | 纪念芙兰奖三十周年

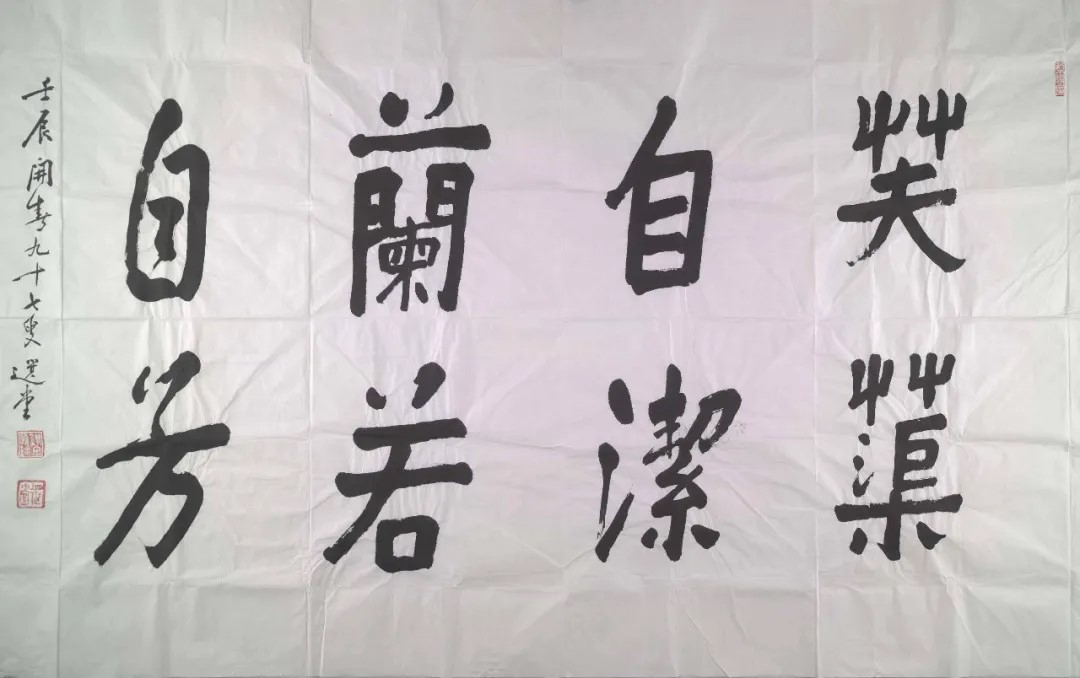

在中山大学,有一项以“芙兰”命名的奖项,提倡“芙蕖自洁,兰若自芳”的品德,寓意草木寸心,欲报春晖,它不仅承载着校友对母校的深厚情感,更是学术卓越与社会贡献的象征,它就是由陈运河,刘修婉校友伉俪捐赠设立的“芙兰奖”。 今年,是中山大学世纪华诞,也是芙兰奖三十周年纪念。三十年来,芙兰奖如同一盏明灯,照亮了无数学子的学术探索之路,激励着他们追求卓越,为社会做出贡献。现在让我们一起走进“芙兰奖”背后的故事,感受那份跨越时间的温暖与力量。国学大师饶宗颐先生为“芙兰奖”题字校友伉俪,捐赠风华陈运河、刘修婉校友在中山大学读书时照片 陈运河先生,中山大学化学系68届校友;刘修婉女士,中山大学物理科学与工程技术学院69届校友,现为中山大学教育发展基金会理事、香港大学基金会名誉顾问。 陈运河、刘修婉校友伉俪生活简朴,但在三十年间,已向母校协议捐赠人民币累计超过四千万元。他们的捐赠不仅对中山大学有着重要的意义,也成为中国高等教育史上的一段佳话。捐赠初心,矢志不渝 陈运河、刘修婉校友伉俪早年曾矢志献身科学,现今把这个心愿寄托在年轻人身上,志在帮助有才华的同学老师完成学术梦想。“我们的力量有限,下一代的力量很大。”2004年“芙兰奖”设立签字仪式(从左至右:许宁生、刘修婉、陈树辉) 他们希望通过芙兰奖,宣传芙兰精神,让更多的人了解和实践“芙蕖自洁,兰若自芳”这种美德。就如刘修婉女士在芙兰学术中心揭幕式上致辞所言:期待今日学子, 他日校友, 如芳草绿叶, 为百年校园, 默默增添, 一分青翠!刘修婉学长致辞芙兰缘起,历程绵长1995 为报效母校并表达对物理学家高兆兰先生的深切敬仰之情,陈运河和刘修婉校友伉俪以孙念恩之名,捐资于物理学院的前身物理系,设立“物理系芙兰励教奖学金”。2004 设立“物理科学与工程技术学院芙兰励教奖学金”。2005 设立“化学与化学工程学院芙兰励教奖学金”。2008 “芙兰励教奖学金”于2008年续捐600万元人民币。奖励种类包括:学生优秀论文奖学金、学生发明专利奖学金、研究生助教奖学金、励教奖金、助学金等。2009 中山大学85周年校庆,两位校友续捐500万元人民币,设立中山大学“芙兰奖”,奖励中山大学文、理、医等学科科研学术贡献突出的中青年教授。2010 化学与化学工程学院加建新楼,两位校友续捐300万元人民币,作为芙兰学术中心之用。2014 为庆祝母校90周年华诞,两位校友续捐1660万元人民币,继续支持中山大学“芙兰奖”、物理科学与工程技术学院和化学与化学工程学院“芙兰励教奖学金”,设立中山大学“芙兰跨界学术基金”、“化学与化学工程学院芙兰人才奖励金”,支持“芙兰理工论坛”,冠名“芙兰创新实践中心”等。2024 化学系及物理系成立百年前夕,两位校友续捐200万元于化学学院院史馆、物理学院院史馆。母校百年华诞,“芙兰奖”设立30周年,两位校友续捐1260万元人民币,继续支持中山大学“芙兰奖”、物理学院和化学学院“芙兰励教奖学金”,及中山大学粤港澳发展研究院对湾区建设的研究。 同时,作为对母校世纪华诞之献礼,两位校友将饶宗颐先生为“芙兰奖”题写的两幅珍贵墨宝赠予母校。 三十年来,“芙兰奖”奖励师生近四千人次,它的意义早已远超捐赠本身,凝聚为“芙兰精神”,激励着一批又一批中大师生,不断追求卓越,为国家做出更大的贡献。芙兰辉耀,影响深远 芙兰奖的设立,不仅为广大投身于科学研究的师生提供了物质与精神支持,更成为推动学术创新和文化传承的重要力量。 作为一项旨在奖励在科研学术方面做出杰出贡献的个人和团队的奖项,“芙兰奖”邀请了中山大学及香港各大学的著名学者作为评审委员,为中大选拔出众多拔尖人才。往届中山大学”芙兰奖“评审会议 奖项获得者涵盖文、理、医等多个学科领域,其研究或处于高科技的前沿,或关乎国计民生和历史文化的传承。这些学者和团队,品格与学问皆为一流,是推动母校教师队伍发展的杰出代表。往届中山大学”芙兰奖“颁奖典礼芙蕖自洁,兰若自芳 芙蕖清雅,兰香绵长;春晖寸草,反哺情深。值此中山大学百年华诞与芙兰奖设立三十周年之际,我们回顾芙兰奖的光辉历程,它一直传承着激励精神,表彰着卓越学术成就,映照着中山大学的深厚底蕴。获奖者们以身作则,树立了榜样,推动科学的进步。让我们期待芙兰奖继续照亮中大人的前行之路,共创更加辉煌的明天!往届“芙兰奖”、“芙兰励教奖学金”评委、获奖者与捐赠人合影

通知公告

学术交流

-

2025-09-25 10:10

-

2025-09-23 10:00

报告人:徐超 博士后(清华大学)

地点:中山大学南校园 550栋二楼报告厅

-

2025-09-15 10:00

-

2025-07-03 10:00

科研进展

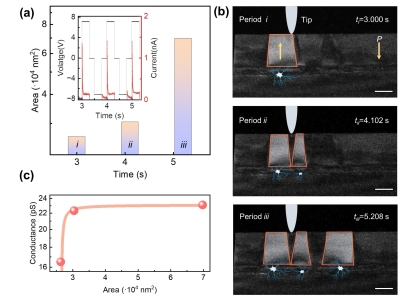

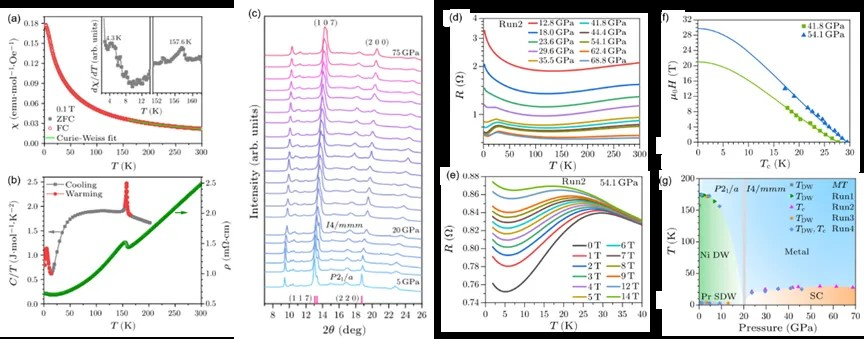

科研进展 | 本实验室王猛教授团队在Pr4Ni3O10中发现压力诱导的超导电性

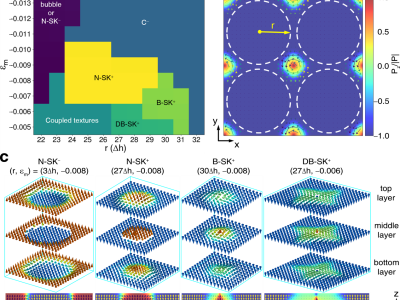

自从上世纪80年代发现铜氧化物高温超导体以来,高温超导研究一直是凝聚态物理领域的重要前沿。探索新型高温超导体对于研究高温超导机制及其应用至关重要。具有与铜氧化物高温超导体类似晶体结构和电子构型的镍氧化物,被认为是潜在的高温超导体。2023年,本实验室王猛教授研究团队和合作者在双层镍氧化物La3Ni2O7单晶样品中14 GPa压力下发现80 K的超导电性[Nature 621,493(2023)]。随后,王猛团队及合作者在实验上对La3Ni2O7体系的超导电性[Nat. Phys. 20,1269(2024); Chin. Phys. Lett. 40,117302(2023)]、化学组分[Nature 630,847(2024)]、超导态的晶格结构[J. Am. Chem. Soc. 146,7506(2024)]、电子结构[Nat. Commu. 15,4373(2024)]、电子关联强度[Nat. Commu. 15,7570(2024)]、磁激发谱和磁性交换关联强度[Sci. Bull. 69,3221(2024); Nat. Commu. 15,9597(2024)]、超快动力学性质[Nat. Commu. 15,10408(2024)]、隧道谱学[Phys. Rev. B 110,134520(2024)]等性质进行了系统研究,掀起了镍氧化物高温超导研究的热潮。 La3Ni2O7超导电性被发现后,国内外多个研究团队报道了在La4Ni3O10样品中发现压力诱导的超导电性。然而,镍氧化物体材料的超导研究局限于La-Ni-O材料体系及其掺杂样品。图:Pr4Ni3O10-δ磁性、比热、结构及压力下的电输运测量结果。(a)常压下磁化率;(b)比热及电阻率观察到两个密度波转变;(c) 随压力增加,结构从单斜相向四方相转变;(d)压力增加使电阻减小并出现超导转变;(e)超导转变温度存在磁场依赖;(f)超导电性上临界场拟合;(g) 密度波序与超导电性在压力下的相图。 最近,本实验室王猛团队首次在Pr4Ni3O10-δ多晶样品中发现压力下近30 K的超导电性。该研究利用溶胶凝胶法合成出了Pr4Ni3O10多晶样品,利用金刚石对顶砧技术对样品进行了不同压力下的结构和电输运研究。不同于La-Ni-O体系,Pr4Ni3O10-δ中Ni 和 Pr子晶格分别在157.6 和 4.3 K形成密度波序。晶体结构在20 GPa压力附近从P21/a单斜相转变成I4/mmm四方相。结构相变后低温下电阻出现迅速减小并且转变温度存在明显的磁场依赖,预示着Pr4Ni3O10-δ存在超导电性。在54.1 GPa压力下超导转变温度达到30 K,拟合的上临界场为29.8 T。Pr4Ni3O10超导电性的发现拓宽了镍氧化物超导体家族,为镍氧化物的超导机制研究提供了新的平台。该成果近期以“Signature of Superconductivity in Pressurized Trilayer-nickelate Pr4Ni3O10-δ”为题,在中国物理评论快报发表[Chin. Phys. Lett. 41,127403 (2024)]。 该工作由本实验室王猛教授和理学院孙华蕾副教授指导学生完成。物理学院博士研究生黄星、张恒源、李婧嫄、陈俊峰、邱钲阳、马培跃、黄潮欣和博士后霍梦五参加了相关研究工作。该研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、广州市科技计划基础与应用基础研究专题、深圳市科技计划支持,同时得到了广东省磁电物性分析与器件重点实验室和广东省磁电物性基础学科研究中心支持。原文链接:https://cpl.iphy.ac.cn/article/10.1088/0256-307X/41/12/127403

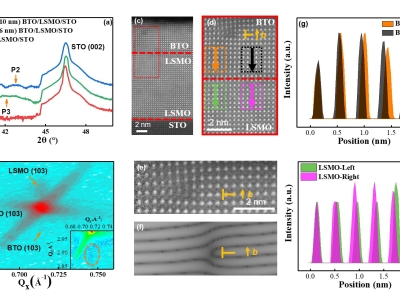

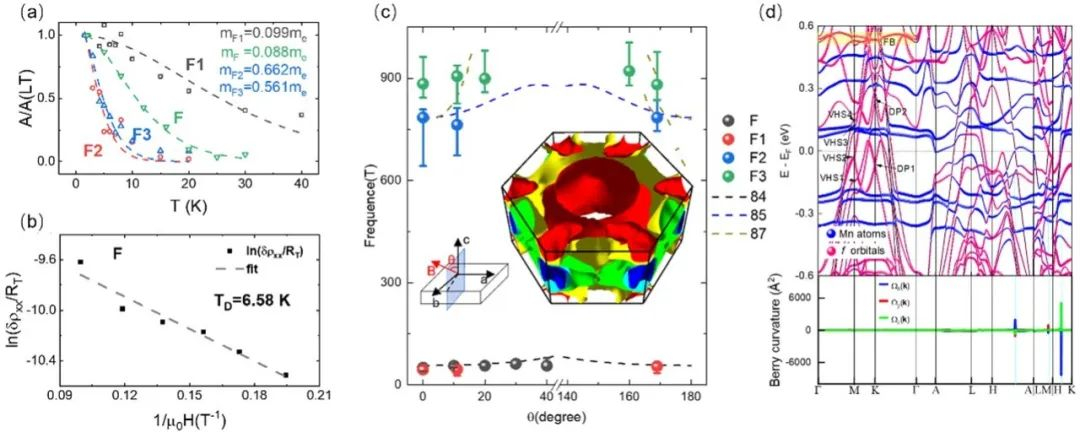

科研进展 | 本实验室沈冰副教授、侯玉升副教授在高温笼目亚铁磁HoMn₆Sn₆研究中取得重要进展

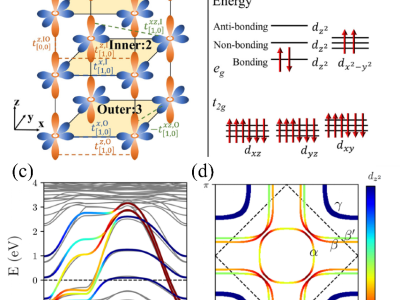

磁性拓扑材料结合了拓扑物理和磁性材料的特性,近年来成为凝聚态物理领域的研究热点。这类材料的特点是其电子结构中存在拓扑保护的状态,例如拓扑绝缘体中的表面态、拓扑超导体中的马约拉纳费米子、拓扑半金属中的Weyl或Dirac费米子等,这使得拓扑磁性材料在自旋电子学、存储器、量子计算、传感器等领域都具有潜在应用。 最近,一种具有高温磁性转变的稀土族笼目磁体RMn6Sn6(R代表稀土元素)引起了广泛关注。这些材料通常由两个磁性亚晶格组成:一个是由Mn离子构成的磁性笼目晶格,另一个是由稀土离子构成的磁性晶格。多种磁性相互作用与独特的晶体结构结合,孕育了多种非平凡拓扑态,例如铁磁性TbMn6Sn6中的陈数量子相,以及在非共线反铁磁性YMn6Sn6和TmMn6Sn6中表现出显著拓扑霍尔效应的非零自旋手性。含有局域磁矩的R元素与4f局域磁矩和Mn 3d磁矩之间的耦合紧密相关,可作为调控量子磁体中拓扑性质的关键因素。相关的多种磁性态伴随着磁性涨落和挫折,使电子结构和费米拓扑变得复杂。这对于理解非平凡的拓扑特性具有重要意义,但目前缺乏相关方面系统性的研究。 在这项工作中,沈冰副教授、侯玉升副教授及合作者结合量子振荡测量和密度泛函理论(DFT)计算,系统性地研究了HoMn6Sn6的电子结构和费米面的拓扑性质。他们在HoMn6Sn6中观察到的高量子迁移率(0.37 m²∙V⁻¹∙s⁻¹)与高导电非磁性金属相当。实验测量上观察到三个不同频率的量子振荡,且表现出强烈的角度依赖性,表明HoMn6Sn6晶体中存在多个具有不同形状和体积的费米面。实验测量结果与DFT计算一致:DFT计算显示HoMn6Sn6具有复杂的费米拓扑结构,包括三个三维空穴口袋和两个二维电子口袋,如图1(c)。通过实验数据处理得到Landau扇形图显示频率为46 T和785 T的量子振荡的Berry相位存在明显的π位移,相应结果表明其具有非平凡的拓扑性质,这与DFT计算揭示的费米能级(EF)附近的Dirac点是一致的,见图1(d)。HoMn6Sn6中大的Berry曲率也使其具有大的反常霍尔电导(AHC)。这项研究表明,HoMn6Sn6是一种室温亚铁磁体,非常适合用于探索非平凡拓扑态及其性质,具有巨大的自旋电子学应用潜力。▲图1(a)根据Lifshitz−Kosevich公式拟合不同SdH振荡模式对应的有效载流子质量。虚线表示拟合曲线,散点图表示数据。(b)F振荡模式的丁格尔图。虚线表示拟合曲线,散点图表示数据。(c)实验测量(散点)和DFT计算(虚线)的FFT频率的角度依赖性。插图显示了旋转磁场和DFT计算的3D费米面的示意图。(d)DFT计算的能带结构(上图)和Berry曲率(下图)。平带由橙色突出显示,两个狄拉克点(DP1和DP2)和四个范尔霍夫奇点(VHS1、VHS2、VHS3和VHS4)由黑色箭头指示。 研究成果于2024年11月29日以“Unveiling the Nontrivial Electronic Structures and Fermi Topology of High-Temperature Kagome Ferrimagnet HoMn6Sn6”为题发表在国际知名期刊《Nano Letters》上。 中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室沈冰副教授、侯玉升副教授和国家脉冲强磁场科学中心的左华坤工程师为论文通讯作者,博士研究生王彬与硕士研究生黄湘烦为共同第一作者。中山大学物理学院王猛教授进行了数据分析与论文撰写,硕士研究生吴德桐参与了实验工作。上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广州基础与应用基础研究基金、广东省磁电物性分析与器件重点实验室的大力支持。

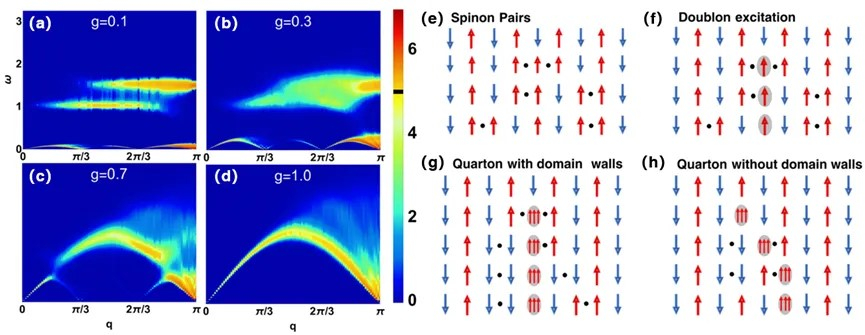

科研进展 | 本实验室姚道新教授团队在三聚体自旋链的磁激发方面取得重要进展

中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室的姚道新教授和邬汉青副教授最近在磁场中三聚体自旋链的磁激发理论方面取得重要进展,研究了磁场诱导的量子相变和复合型准粒子激发等新奇物理现象,获得了相图、1/3磁化平台、双重子和四重子的磁场劈裂等重要结果。2024年11月27日,该研究成果以“Quantum phase transition and composite excitations of antiferromagnetic spin trimer chains in a magnetic field”为题,由中山大学作为第一单位,发表在物理学刊物 NPJ Quantum Materials上。图1:(a)—(d) 零场下三聚体自旋链的磁激发能谱;(e)—(h) 自旋子、双重子和四重子的示意图。 2022年,该团队利用量子蒙特卡洛、精确对角化和微扰理论,对一维三聚体反铁磁自旋链(S=1/2)在无磁场条件下的磁激发特性进行了深入研究。研究发现,当三聚体间相互作用J2与三聚体内相互作用J1的比值g较小时,系统的磁激发能谱表现出丰富的结构(参见图1),系统的低能行为可以由一个Tomonaga-Luttinger液体基态的有效自旋链来描述,其低能激发为自旋子(Spinon)激发。特别地,该团队在中高能处发现了两种新颖的复合型激发,其对应的准粒子为双重子(Doublon)和四重子(Quarton)。这些准粒子的形成机制如图1(e-h)所示。这个研究成果已发表在NPJ Quantum Materials期刊上[NPJ Quantum Materials 7, 3(2022)]。同年,该理论预测被国际团队通过量子磁体Na2Cu3Ge4O12的非弹性中子散射实验所证实[Nature Communications 13, 6888 (2022)]。图2:(a)含有外加磁场的三聚体自旋链;(b)理论相图;(c)1/3磁化平台。 在前期的理论和实验基础上,姚道新教授和邬汉青副教授团队利用密度矩阵重整化群、含时变分原理、团簇微扰理论、精确对角化等方法,进一步深入探索了磁场中反铁磁三聚体自旋链的量子相变和磁激发物理规律。首先,通过纠缠熵揭示了XY-I、1/3磁化平台、XY-II和铁磁相的存在,如图2(b)所示。其中, XY-I和XY-II临界相均为无能隙相,可以用中心荷c≃1的共形场论来描述。这些相之间的相变皆为连续相变。图2(c)展示了不同三聚体间相互作用下磁化曲线的变化,可以观察到1/3和完全极化两个磁化平台。其次,在三聚体间相互作用比较弱的情况下(如图3所示),该团队发现XY-I和1/3磁化平台相中的中能和高能磁激发主要源自三聚体内部激发,分别对应于双重子和四重子的激发。随着磁场的增强,四重子激发劈裂为上支和下支,其中下支不断下降接近零能。此外,该团队还探索了与量子磁体Na2Cu3Ge4O12实验相关的阻挫三聚体系统的自旋动力学和磁化曲线,并讨论了下支四重子在XY-II相产生玻色-爱因斯坦凝聚的可能性。这些理论结果为相关量子材料的非弹性中子散射和共振非弹性 X 射线散射等实验提供了物理机理解释和现象预测。图3:外磁场中三聚体自旋链的磁激发能谱。 该研究成果该研究成果已于2024年11月27日在NPJ Quantum Materials期刊上正式发表[NPJ Quantum Materials 9,96 (2024), DOI: 10.1038/s41535-024-00705-8]。我院已出站博士后程俊青为该论文的第一作者,现就职于大湾区大学(筹),姚道新教授和邬汉青副教授为该论文的共同通讯作者,已毕业的本科生宁志尧(现为东京大学在读博士生)也参与了该项工作。中山大学的理论研究工作依托物理学院公共科研平台和中子科学与技术中心平台、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)、光电材料与技术国家重点实验室、高等学术研究中心。计算工作依托中山大学国家超级计算广州中心。 上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东特支计划领军人才、广东省科协青年科技人才培育计划等的资助。