开云登陆入口

本实验室开展秋季消防安全及实验室安全教育活动

金秋十月,中山大学即将迎来百年校庆。为提升实验室安全教育和消防安全意识,同时为校庆做好准备,物理学院和广东省磁电物性分析与器件重点实验室(以下简称“本实验室”)联合举行秋季消防安全及实验室安全教育活动。 此次活动由本实验室安全管理工作组成员张帮敏副教授主持,活动分为实验室安全教育、消防安全教育宣讲和实操演练三部分。首先,物理学院党委委员、本实验室副主任姚道新教授进行了实验室安全教育的主讲。他强调实验室安全的重要性,详细列举了实验室常见的危险源,阐述了危险化学品的分级分类管理以及安全隐患的关键性。并通过真实的安全事故案例,生动地说明了不安全行为可能导致的严重后果,让师生们深刻感受到实验室安全的紧迫性。▲姚道新副主任进行实验室安全教育 随后,学校保卫处消防安全主管张水营老师以真实消防案例为切入点,带来了别具一格的消防安全教育。不仅引发了师生们对时事话题的深入思考,更强调了在消防安全问题上的两个重要转变:一是“安全优先”,而非“方便优先”;二是“我要安全”,而非“要我安全”。这些观点引起了在场师生的共鸣,深刻印刻在大家的心中。▲保卫处张水营老师进行消防安全教育▲讲座现场 在实操演练环节,学校保卫处消防老师现场演示了常见消防用具的使用,并指导师生们亲自体验了逃生面罩、灭火毯、灭火器等设备的使用,以及消防栓的操作等等。通过这一实践,师生们不仅加深了对消防器材的认知,还提升了在危机情况下自救和互救的能力。▲师生现场实操演练 本次活动不仅提高了师生的实验室和消防安全意识,更锻炼了应对火灾风险和实操能力,为构建安全的实验室环境及校园安全防线奠定了坚实基础。▲参会师生合影

2024年吉林大学—中山大学物理学术研讨会成功举办

2024年10月24日,吉林大学与中山大学联合举办的物理学术研讨会在长春圆满落幕。此次会议汇聚了吉林大学、中山大学以及中国科学院高能物理研究所的众多专家学者,共同探讨了物理学的最新进展。 吉林大学物理学院院长邹勃教授与中山大学物理学院副院长、广东省磁电物性分析与器件重点实验室副主任王猛教授分别在开幕式上致词。开幕式由吉林大学物理学院院长助理刘寒雨教授主持。▲邹勃教授致辞 在欢迎辞中,邹勃代表吉林大学物理学院全体师生,向远道而来的嘉宾和学者表达了诚挚的欢迎。他简要介绍了吉林大学物理学院的发展历程和科研成果,并回顾了与中山大学物理学院长期以来的友好合作关系。邹勃表示,期待双方能够继续深化交流,共同推动物理学科的繁荣发展,并预祝本次研讨会取得丰硕成果。▲王猛教授致辞 王猛在致辞中,对吉林大学物理学院为此次研讨会的成功举办所付出的努力表示衷心感谢。他回顾了去年在中山大学举办的交流会,并高度评价了双方学术交流所取得的成效。王猛指出,此次中山大学代表团中有多位吉林大学物理学院的校友,这充分体现了双方学术交流的紧密性。他期待通过此次会议,进一步促进双方在学科建设、人才培养和师资队伍建设等方面的合作。会议报告涵盖了高温超导、磁性材料、量子纠缠和中子散射等物理学的前沿领域。共有15位专家学者进行了学术报告,与会师生积极参与讨论,与报告人进行了深入的交流和探讨。▲参会人员合影 本次活动的成功举办,不仅为吉林大学物理学院、中山大学物理学院和广东省磁电物性分析与器件重点实验室搭建了更加广阔的学术交流平台,也为双方在科学研究、人才培养、师资队伍和科研平台管理等方面建立了更加紧密的联系。双方表示,将以此次活动为契机,进一步加强交流合作,增进友谊,共谋发展。

2024挠曲电与应用研讨会成功举办

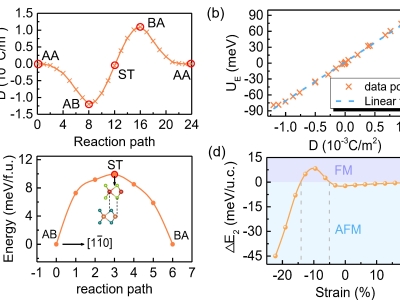

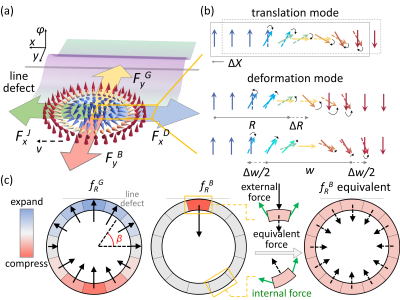

2024挠曲电与应用研讨会 10月18日至20日,由中国力学学会、中山大学、广东省力学学会主办,由广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、中山大学物理学院与材料学院联合承办的2024挠曲电理论与应用研讨会在广东佛山顺利召开。西安交通大学申胜平教授和中山大学郑跃教授担任会议名誉主席,中山大学陈伟津教授出任会议主席。来自西安交通大学、南方科技大学、南京航空航天大学、北京理工大学、华中科技大学、北京航空航天大学、上海大学、浙江大学、南昌大学、中国科学技术大学、四川大学、北京大学、中山大学、合肥国家实验室、中科院纳米能源与系统研究所、中国科学院宁波材料工程与技术研究所等32家高校和研究机构的100余位从事挠曲电研究的学者和研究生代表参加了会议。▲与会人员合影 本次会议是挠曲电研究领域2019年以来在国内举办的第五次研讨会,旨在聚焦挠曲电相关理论、实验和工程应用等问题,对近年来所取得的最新进展和科研成果进行深入交流与讨论,促进国内同行在该领域的交流与合作,探讨挠曲电领域面临的关键科学问题和挑战,共商挠曲电未来发展方向。 会议开幕式由中山大学陈伟津教授主持。大会名誉主席、西安交通大学航天航空学院院长申胜平教授作为会议发起人致开幕词并介绍了会议发起的背景与初衷。中山大学副校长郑跃教授代表主办方致欢迎词,向与会代表表示热烈欢迎。▲大会名誉主席、西安交通大学申胜平教授致辞 本次会议共设2个大会报告、12个邀请报告及5个口头报告。大会报告分别是:南方科技大学李江宇教授的“Flexoelectricity in Suspended Membranes - From Fundamentals to Device Applications”,西安交通大学梁旭教授的“挠曲电极化拓扑结构的力学设计与调控”;邀请报告分别是:浙江大学王杰教授的“铁电材料的挠曲电效应及其对材料性能的调控”,北京理工大学洪家旺教授的“挠曲电效应表征与新奇效应“,北京航空航天大学邵丽华教授的“轻质植物材料的挠曲电性能研究”,合肥国家实验室杨明敏研究员的“界面压电效应”,上海大学张能辉教授的“DNA 类材料力电性质的表征、识别和应用”,南昌大学舒龙龙教授的“挠曲体光伏效应在太阳能电池领域的应用”,浙江大学张春利教授的“挠曲电子学多场耦合力学及其应用”,西安电子科技大学谭丹副教授的“压电/挠曲电效应的耦合机理研究”,南京航空航天大学郭宇锋教授的“二维材料和结构的力-催化耦合行为研究”,中国科学技术大学钟志诚教授的“人工智能赋能的二维材料挠曲电计算”,中国科学院北京纳米能源与系统研究所任凯亮研究员的“NaNbO3, LiNbO3非对称纳米复合物阵列的挠曲光伏效应”,南京航空航天大学龚琦花博士的“单层铁磁和反铁磁材料的挠曲磁响应”;口头报告分别为:中国科学院宁波材料工程与技术研究所何日副研究员的“钛酸锶中畴界诱导的挠曲铁电效应”,北京航空航天大学王帅副教授的“基于高斯点外推法的挠曲电有限元格式及应用”,西南交通大学刘畅博士的“考虑挠曲电效应的铁电材料断裂相场模型”,华中科技大学谭楷博士的“Mechanics-Driven Magnetoelectric Coupling Based on Flexoelectric-like Effects in Flexible Electrets”, 南方科技大学徐孟康博士的“基于机器学习揭示的超薄自支撑 PZT 薄膜异常高的杨氏模量”。报告人来自力学、材料、物理等多个学科背景,报告内容精彩,现场讨论气氛热烈。▲参会专家的精彩报告 会议还设置了墙报展示环节,吸引了20余个墙报投稿。墙报展示期间,参会学者进行了充分交流。经过评审专家的严格评选,最终有10位青年学者荣获“最佳墙报奖”,并由参会嘉宾为获奖者颁发了证书。▲墙报交流与评选什么是挠曲电 挠曲效应是指应变梯度与材料物性(极化、磁化…)的耦合效应,其中的典型代表为挠曲电效应。作为一种不受材料对称性限制的特殊力电耦合效应,挠曲电效应广泛存在于电介质材料中。过去十多年,挠曲电效应得到了国内外研究人员的高度关注,在相关理论、实验和工程应用等方面取得了一系列的进展,展现了良好的多学科交叉融合发展态势。此次研讨会为从事挠曲电理论与应用研究的科研工作者提供了良好的学术交流平台,有效促进了挠曲电研究领域的交叉融合,对推动挠曲电理论与应用发展起到了积极作用。

通知公告

学术交流

-

2025-09-25 10:10

-

2025-09-23 10:00

报告人:徐超 博士后(清华大学)

地点:中山大学南校园 550栋二楼报告厅

-

2025-09-15 10:00

-

2025-07-03 10:00

科研进展

科研进展 | 本实验室黄海平教授团队在神经网络的表示学习方面取得重要进展

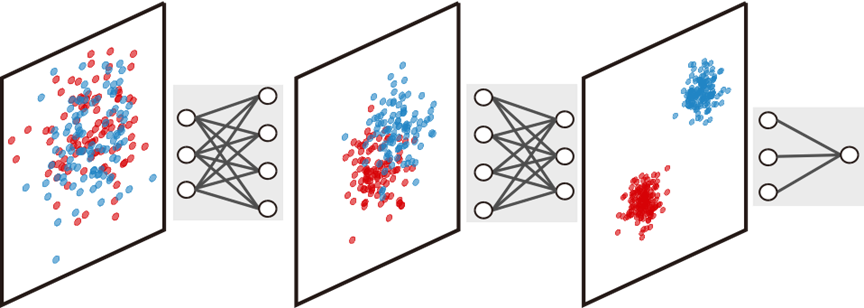

中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室黄海平教师课题组最近利用物理学概念设计了一款机器学习模型,解决了神经网络泛化与鲁棒的长期矛盾。该研究最近发表在《中国科学:物理学、力学和天文学》(DOI:10.1007/s11433-024-2504-8)上。该机器摒弃了不具备生物合理性的反向传播算法,解决了人工智能的关键挑战:泛化性不足和鲁棒性较差的问题。研究运用了物理学类比的概念,将神经网络隐层表示视为粒子。图1 费米玻色机设计原理 深度神经网络广泛应用于当前的人工智能研究中,包括ChatGPT和生成扩散模型,这在许多科学技术领域产生了引人注目的革命。然而,深度神经网络的泛化性依然存在不足,并且训练方法过度依赖反向传播算法,这与生物系统处理信息的方式相去甚远,也导致网络易受对抗性攻击。微小的、不可察觉的输入扰动就会使得模型错误分类。 与传统神经网络不同,费米-玻色机采用生物学上合理的逐层训练方法,从而避免了全局反向传播。受统计物理学启发,此框架中,数据表示被视为粒子:来自同一类别的粒子相互吸引和凝聚(类似于玻色子),而来自不同类别的粒子相互排斥(类似于费米子)。通过调整关键参数(目标费米子对距离),LCLM 实现了几何分离的潜在空间,从而提高了分类性能并显著增强了鲁棒性。在 MNIST 和 Fashion MNIST等基准数据集上进行的测试证明了该模型无需对抗性训练即可生成稳健、语义上有意义的聚类。此外,该工作利用统计物理学中的复本方法和空腔方法对该模型的信息表示进行统计力学分析,增强神经网络的可解释性。 这项工作对机器学习、神经科学和物理学具有重要意义。它通过将统计物理学与神经网络理论相结合,提供了一种设计稳健且可解释的人工智能系统的原则性方法。通过摒弃全局误差传播,该框架与生物学合理性相一致,并为开发具有更强对抗鲁棒能力的人工智能系统奠定了基础。这项研究为在更深层次的架构、无监督学习任务和其他复杂数据集中探索费米-玻色机开辟了道路。未来的研究可以进一步完善表示几何与泛化性、对抗鲁棒性之间的关系,有助于创建能够更好地模仿人类认知过程、同时具有鲁棒性和可解释性的人工智能系统。 论文第一作者为黄海平课题组的硕士研究生谢明山,中山大学为第一单位。论文工作受到国家自然科学优秀青年基金、广东省磁电物性分析与器件重点实验室的支持。原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11433-024-2504-8

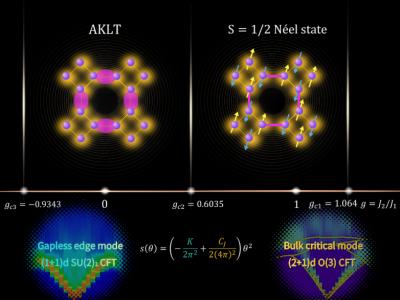

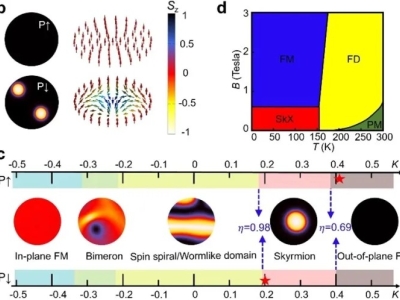

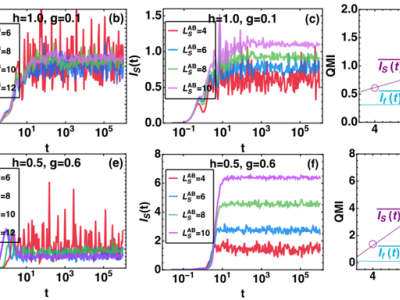

科研进展 | 本实验室姚道新教授团队在镍基高温超导理论方面取得重要进展

中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室的姚道新教授团队最近在新型镍基高温超导体的理论研究中取得重要进展,通过双层两轨道t-J模型和重整化平均场理论,发现双层镍氧化物La3Ni2O7的超导转变温度Tc可以接近实验上的80K,并在此基础上给出了高压下不同掺杂情况的超导配对相图,指出高压母体相具有s±波的配对特性,进一步分析了费米面的形状和超导配对对称性的关联, 有关成果以“High-TC superconductivity in La3Ni2O7 based on the bilayer two-orbital t-J model”为题,以中山大学为第一单位发表在物理期刊NPJ Quantum Materials (NPJ Quantum Materials 9, 61 (2024)). 2023年中山大学王猛教授团队与合作者在实验上发现了液氮温区镍基化物高温超导体La3Ni2O7,引起了国际高温超导领域的广泛关注。对于这一新型超导体系,研究者尤其关注其电子特性与超导配对机理。理论上,中山大学姚道新教授团队计算了La3Ni2O7的电子能带结构和费米面,提出了非常关键的双层两轨道模型和11轨道模型,揭示了这一体系独特的轨道占据特性,并指出层间dz2轨道的强耦合对于超导转变十分重要[Physical Review Letters 131, 126001 (2023)]。在此基础上,吴为副教授等研究了强关联下的电荷转移和超交换特性,并将其总结为双层两轨道t-J模型[SCPMA 67, 117402 (2024)]。 为了研究新型镍基超导体La3Ni2O7的高温超导电性,姚道新教授和吴为副教授通过双层两轨道模型和强耦合框架下的重整化平均场理论对其进行了创新性的研究。该方法使用Gutzwiller投影近似考虑了强关联作用对电荷、自旋的重整化效应,并对自旋交换项做平均场展开,并在此基础上做自洽求解,是一种非常有效的研究非常规超导体的理论方法。在这一工作中,他们系统研究了超导配对与温度、掺杂、费米面、超交换强度的关联。研究表明双层镍氧化物La3Ni2O7的超导序参量在80K附近具有明显变化,对应的超导转变温度Tc和实验非常接近。他们进一步研究了超导序参量随载流子掺杂改变的情况,表明La3Ni2O7的高压母体相具有显著的s±波对称性,与层间反铁磁关联紧密相关。另一方面,他们发现超导转变发生的位置恰好发生在最佳掺杂区域附近,一定程度上解释了为何La3Ni2O7具有如此高的转变温度。图1:(a)La3Ni2O7母体超导序参量随温度的变化。(b)超导序参量随载流子掺杂的变化。图2: 超导配对与两轨道载流子掺杂的相图。 进一步地,他们通过分别约束自洽解下的dx2-y2,dz2轨道电子占据,得到一个全面的掺杂依赖的配对相图。 计算表明,通过对La3Ni2O7母体的dx2-y2轨道引入电子掺杂,将有助于系统诱导出d波或者d+is波,这是因为电子掺杂有助于使dx2-y2轨道的电子占据从~1/4变为接近半满,从而回归到接近铜氧超导体的情形。在这种情况下,面内dx2-y2轨道的超导涨落将与层间dz2轨道形成竞争而成为共存相。图3:超导配对能隙函数和费米面的关联。当超导体处于转变温度之下时,实验上可直接探测费米面能谱,进而揭示超导能隙与相位信息。鉴于此,姚道新教授和吴为副教授进一步研究了不同费米面形状下的能隙函数。他们的结果表明,对于La3Ni2O7高压母体相的s±波,其主要特征是α,γ口袋具有相同相位,而β相位则相反。这是因为前两者均源于成键结构,而后者来自反键结构。值得注意的是,对于d+is波,其超导能隙也呈现有趣的混合特征,即d波能隙结构会出现在α,β口袋,而s±波则维持在γ口袋。此外,理论分析还表明s±波并不会受到洪特相互作用及其他交换作用的显著影响,这些结论有望通过未来实验进一步验证。研究成果于2024年8月13日发表在NPJ Quantum Materials 9, 61 (2024)(DOI:https://doi.org/10.1038/s41535-024-00668-w)。中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室博士研究生罗志辉、硕士研究生吕彪为论文的共同第一作者,中山大学姚道新教授、吴为副教授为通讯作者,中山大学王猛教授参与了该项工作。中山大学的理论研究工作依托物理学院公共科研平台和中子科学平台、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)、光电材料与技术国家重点实验室、高等学术研究中心。计算工作依托中山大学国家超级计算广州中心。上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东特支计划领军人才项目等的资助。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41535-024-00668-w#citeas

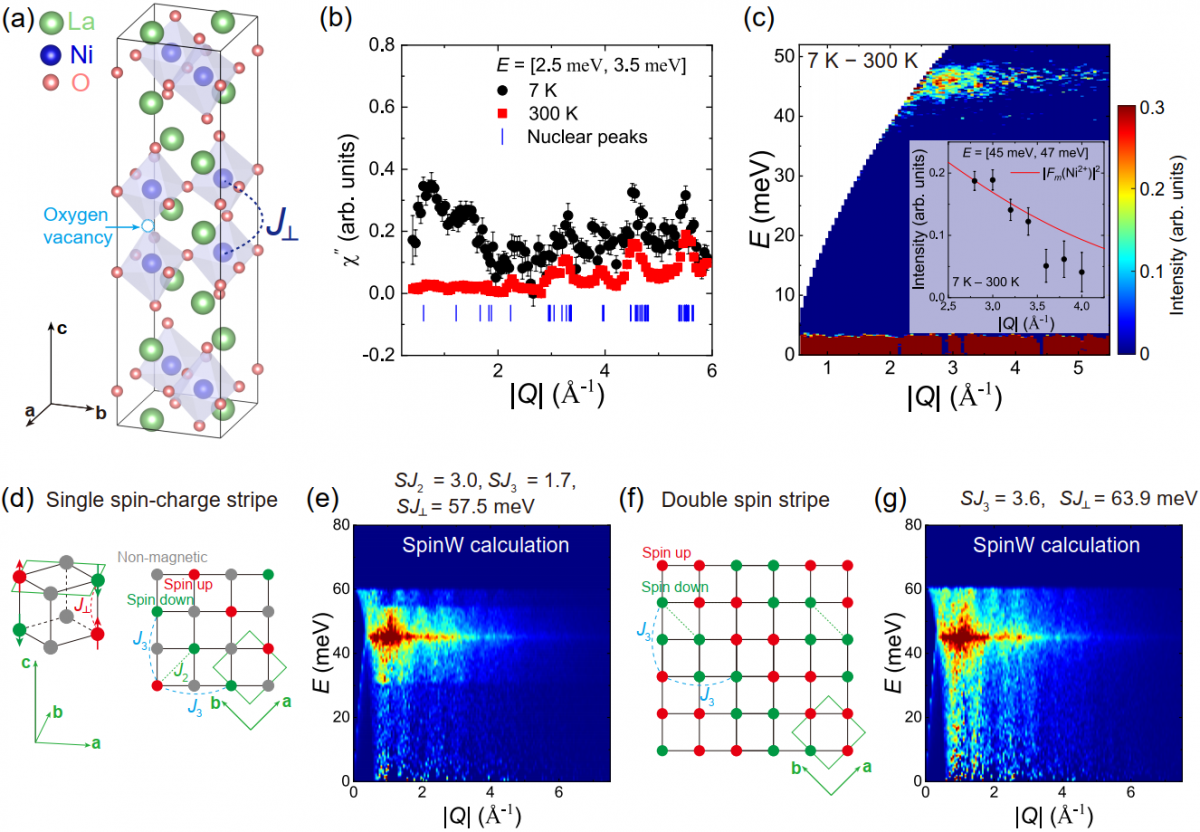

科研进展 | 本实验室王猛教授团队在双层镍氧化物La3Ni2O7-δ的磁激发研究方面取得重要进展

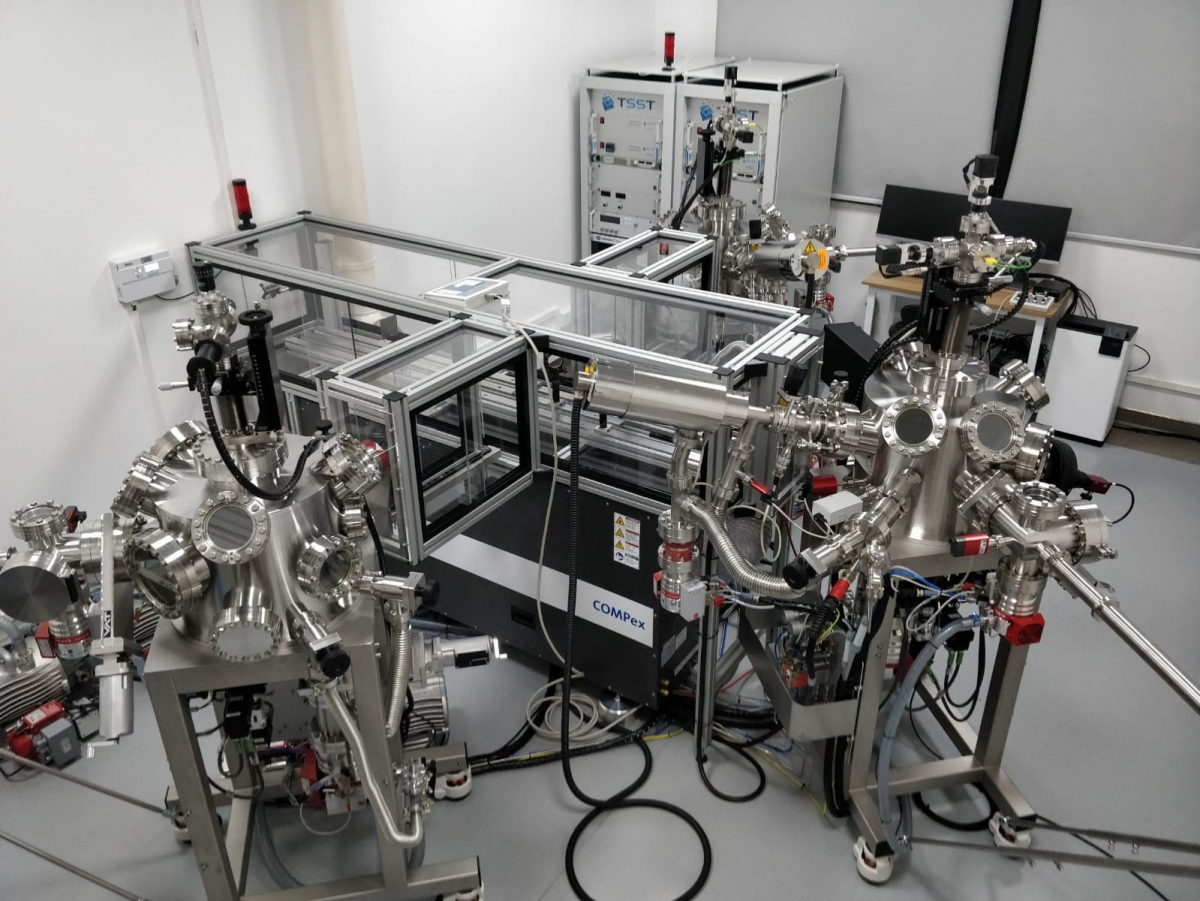

非弹性中子散射技术揭示双层镍氧化物磁关联强度 高温超导机理是近四十年来凝聚态物理领域里一个悬而未决的重大难题。理解高温超导的机理有助于探寻超导转变温度更高,适用范围更广的高温超导材料。虽然高温超导机理仍然没有形成共识,但自旋涨落被广泛认为在超导库珀对的形成中起着关键作用。此前,公认的高温超导体有两大类,分别是铜氧化物超导体和铁基超导体。2023年,我院王猛教授团队利用高压光学浮区炉成功合成了高质量的双层镍氧化物La3Ni2O7单晶样品,并与合作者利用高压电输运和磁化测量,发现了高达80 K的高温超导电性 [Nature, 621, 493, (2023)],拉开了镍氧化物高温超导的研究序幕。图:La3Ni2O7-δ的晶体结构与自旋激发谱。(a)La3Ni2O7-δ的晶体结构;(b)动态磁化率随动量的变化关系;(c)低温与高温自旋激发的差值;(d)和(e)单自旋-电荷条纹相的自旋排列与相应的自旋激发拟合结果;(f)和(g)双自旋条纹相的自旋排列与相应的自旋激发拟合结果。 近期,本实验室王猛教授、谢涛副教授及团队成员与合作者利用中子散射技术在常压下系统地研究了La3Ni2O7-δ多晶粉末样品的磁基态与自旋激发。中子衍射实验在低至10 K的温度下没有发现磁有序的迹象,这与缪子自旋弛豫、核磁共振实验中观测到的150 K以下的自旋密度波有序的结果不一致,这一现象有可能是该体系的有序磁矩过小导致。非弹性中子散射实验观测到了微弱的磁激发信号,包括低能自旋激发(几个电子毫伏)和在约45 meV附近的几乎没有色散的高能磁激发信号(见图b和c)。这样的磁激发与双层结构内强层间反铁磁耦合、弱面内反铁磁耦合的条纹型反铁磁序图像一致(见图d-g),相应层间有效磁交换关联强度大约在60 meV 左右,面内的有效磁交换关联强度则约为3~4 meV。这与在铜基和铁基超导体中较强的面内磁交换关联强度和较弱的层间磁性耦合的结果有着显著区别。目前对于镍氧化物高温超导机理有很多不同的认识,但多种理论都认为层间耦合发挥了重要作用。镍的层间耦合需要通过层间顶点氧形成超交换(见图a),而层间顶点氧空位会直接破坏层间耦合,进而破坏镍氧化物中压力下的高温超导电性。这项工作不仅测量到了常压下La3Ni2O7-δ中自旋激发谱、确定了双层镍氧化物中独特的磁交换关联强度,还为理解镍氧化物高温超导机理及层间顶点氧的作用提供了重要实验依据。该成果近期以“Strong interlayer magnetic exchange coupling in La3Ni2O7-δ revealed by inelastic neutron scattering”为题发表在《Science Bulletin》2024年第20期上。 该工作由中山大学与中国散裂中子源、英国卢瑟褔·阿普尔顿实验室的ISIS中子源、澳大利亚核科学与技术组织的研究人员通力合作完成。我院教师曹坤、沈冰,博士后霍梦五,博士研究生倪晓生、黄星,理学院教师孙华蕾等人员参加了本项研究工作。该研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、广州市科技计划基础与应用基础研究专题、深圳市科技计划、松山湖材料实验室开放课题、中山大学中央高校基本科研业务费专项等项目的支持,同时得到了广东省磁电物性分析与器件重点实验室、物理学院公共科研平台的大力支持。原文链接:Tao Xie et al., Science Bulletin 69, 3221-3227 (2024)https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.07.030