开云登陆入口

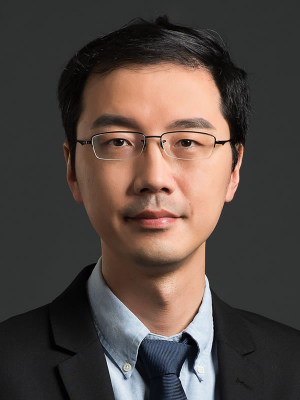

镍基超导理论研究引领全球,但他的课上不讲“冰冷的公式”

“教师是我的第一身份,能为国家培养人才,特别光荣。”中山大学物理学院教授姚道新说。2023年9月,物理学顶级期刊《物理评论快报》刊登姚道新团队成果,在国际上首次提出了双层镍氧超导体的多轨道模型,并分析了其电磁性质。这标志着,继全球率先发现新型双层镍氧化物超导体后,中国科学家在其机理研究上做出领先成果。回顾这来之不易的理论成果,姚道新相信“厚积薄发”,也坚持“教研相长”。他的《热学》课上不讲“冰冷的公式”,而是用故事、实验来激发学生的好奇心。

喜报丨本实验室副主任姚道新教授获评南粤优秀教师

为庆祝第41个教师节,展现广东教师队伍时代风采,广东开展2025年南粤优秀教师、南粤优秀教育工作者和特级教师评选活动,选树宣传先进典型。物理学院、本实验室副主任姚道新教授获评南粤优秀教师!姚道新教授曾获宝钢优秀教师奖、2023年中山大学教学成果特等奖、国家级一流课程负责人。祝贺姚道新教授!

铭记抗战历史,凝聚奋进力量 | 实验室组织师生集中观看抗战胜利80周年纪念大会直播

2025年9月3日上午,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,广东省磁电物性分析与器件重点实验室教师党支部联合物理学院学生第八党支部、实验室师生代表,在广州校区南校园550栋四楼报告厅组织全体成员集体观看了纪念大会阅兵仪式直播,并认真学习习近平同志的重要讲话。此次活动意义重大,不仅是对那段波澜壮阔历史的深情回望,更是一次深刻的爱国主义教育和精神洗礼,激励着每一位党员铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。 上午,党支部成员们怀着崇敬与庄重的心情,早早来到集中观看地点。随着阅兵仪式正式开始,现场气氛庄严肃穆。整齐划一的徒步方队,迈着坚定有力的步伐,彰显着中国军人的威武英姿和钢铁意志;装备方队中,首次亮相的国产新型主战装备、无人智能作战系统等先进武器装备依次驶过,展示了我国强大的国防实力和科技水平;空中梯队翱翔天际,拉出绚丽的彩烟,呼啸而过的战鹰,见证着人民空军的发展壮大。这一场历时约70分钟的盛大阅兵,不仅是对中国人民解放军的一次全面检阅,更是向世界展示了中国捍卫国家主权、安全和发展利益的坚定决心,彰显了“正义必胜、和平必胜、人民必胜”的历史真理。观看过程中,党员们全神贯注,被阅兵仪式的宏大场面深深震撼。许多党员表示,看到那些先进的武器装备和精神抖擞的军人,心中涌起强烈的民族自豪感。这背后是无数科研人员和建设者的辛勤付出,是国家综合实力不断提升的有力证明。同时,大家也深刻认识到,和平来之不易,是无数革命先烈用鲜血和生命换来的,必须倍加珍惜。 习近平同志在纪念大会上发表的重要讲话,深刻阐述了中国人民抗日战争的伟大意义。总书记指出,中国人民抗日战争是艰苦卓绝的伟大斗争,中国共产党发挥中流砥柱作用,团结带领人民取得近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利。中华民族是不畏强暴、自立自强的伟大民族,中国人民解放军是党和人民完全可信赖的英雄部队。总书记强调要坚定不移走中国特色社会主义道路,传承弘扬伟大抗战精神,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴而团结奋斗。总书记的讲话为全体党员指明了前进方向,让大家更加坚定了理想信念,明确了自身肩负的历史使命。 实验室党支部书记罗鑫同志在观看结束后的总结发言中强调,抗战精神是中华民族的宝贵精神财富,蕴含着“爱国情怀、民族气节、英雄气概、必胜信念”,这应成为每一位党员的精神坐标。在新时代,我们要将抗战精神融入到日常工作和生活中,立足本职岗位,勇于担当作为。作为党员,要充分发挥先锋模范作用,将爱国之情转化为实际行动,在各自领域积极创新、努力拼搏,为推动国家科技进步、经济发展、社会稳定贡献力量。例如在科技创新领域,要敢于突破关键技术瓶颈,助力国家实现科技自立自强;在民生保障工作中,要全心全意为人民服务,切实解决群众的急难愁盼问题,以实际行动践行党的初心和使命。 此次集体观看阅兵活动,是实验室教师党支部与物理学院学生第八党支部加强党员思想政治教育、推动党建工作的重要举措。通过活动,进一步增强了党支部的凝聚力和战斗力,激发了党员们的爱国热情和奋斗精神。大家纷纷表示,将以此次活动为契机,把抗战精神转化为工作动力,聚焦党和国家的战略需求,在实现中华民族伟大复兴的征程中,以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志,脚踏实地、砥砺前行,努力书写新时代的辉煌篇章,为实现强国建设、民族复兴的宏伟目标不懈奋斗,让伟大的抗战精神在新时代绽放更加耀眼的光芒。师 生 感 悟物理学院副教授、本实验室党支部副书记谢涛: 当国歌前奏响起的时候,两颗泪珠就开始在眼眶打转,以至于无比熟悉的“起来,不愿做奴隶的人们……”却因哽咽而不能脱口唱出。 习总书记 “铭记历史,缅怀先烈,珍爱和平,开创未来”的讲话引发了我深深的共鸣,让我更加坚信我们中华民族的复兴伟业必将实现。 分列式上,看着整齐划一的各兵种队列,雄壮威武、滚滚向前的各式先进武器装备时,激动的泪水再次湿了眼眶。此时,歌词“向前、向前、向前,我们的队伍向太阳,脚踏着祖国的大地,背负着民族的希望,我们是一支不可战胜的力量……”在我眼前变得具象化,让我无比相信,在党的带领下,我们的人民军队有能力、有信心保护好我们的国家和人民,守卫好我们的每一寸土地,一定能够不让近代历史的悲剧再上演,同时也能为世界的和平与稳定,人类命运共同体的构建做出更大贡献。物理学院工程师、本实验室党支部宣传委员王萍: 阅兵,不仅是盛典,更是国家力量的展示、民族精神的彰显,看到受阅方队步履铿锵、国之重器列阵亮相,我深切的感受到新时代人民军队的磅礴力量。愿以寸心微光,汇入复兴星河;以吾辈青春,捍卫盛世中华。姚松佑博士: 观看完纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会后,我感觉到阅兵不仅仅是对军事力量的展示,更是对历史的追忆和对和平的宣誓。尤其在当前全球政治格局复杂多变的背景下,这样的纪念活动强调了和平的价值和对于抗战精神的继承,传达了中国在维护世界和平与安全中,将继续发挥重要作用的决心。从科研工作者的角度来看,这场阅兵的意义不仅仅局限于军事或历史,它也反映了国家在科技、创新以及研发领域取得的巨大进展。作为一名学生和未来的科研工作者,观看阅兵后,我更加意识到科研对国家发展的重要性。阅兵展示的高科技武器装备背后,都离不开科研人员的努力与创新。我们应将自己的科研方向与国家战略需求对接,推动科技进步和国家发展,为社会做出贡献。2025级博士研究生李博文: 观看纪念抗战胜利80周年阅兵时,我既感震撼更觉责任在肩。当新型装备方队驶过天安门,我看到了科技强军的坚实步伐;当抗战老部队英姿再现,我深刻体会到民族精神的接续传承。当看到中山大学的老师学生作为代表现场观礼,更明白真正的学术价值在于将所学奉献给祖国最需要的地方。这场阅兵不仅是国防力量的展示,更是一堂生动的爱国主义教育课。它激励着我将个人研究与国家发展紧密结合,用专业知识助力科技强国建设,在民族复兴的伟大征程中实现学术理想与人生价值。2023级博士研究生何乾: 九月三日,我参加了实验室组织的集中观看中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。活动现场,大屏幕上展现出祖国山河无恙的景象,让我不禁感怀起革命先辈们浴血奋战的壮举,是他们用生命换来的和平与尊严。阅兵活动开始后,现代化的国防力量展示令人震撼:解放军战士们英姿飒爽;新式导弹武器东风5C震撼亮相,打击范围覆盖全球;歼击机翱翔天际,展现了祖国科技的飞跃与国防的强大。这些场景让我心底涌起无限自豪,正如习总书记说的,中华民族是不畏强暴、自立自强的伟大民族。作为一名研究生,我深感责任在肩,我将以革命先辈的精神为灯塔,在科研岗位上孜孜不倦地钻研创新,为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。2022级博士研究生任建华: 天安门前,铁流滚滚,战机翱翔,此次阅兵盛况空前,令人心潮澎湃。它不仅是一场视觉盛宴,更是一次深刻的精神洗礼。阅兵场上,受阅部队如山岳般挺拔,步伐铿锵,展现了中国军人的浩然正气与过硬素质。众多新型装备首次亮相,从“陆战猛虎”到“空中利剑”,从信息作战到无人智控,无不彰显我国国防科技工业的辉煌成就与捍卫和平的坚强实力。特别是7架教练机拉出的14道彩烟,将历史与当下紧密相连,寓意深远。此次阅兵,是对抗战英烈最深切的告慰,也是对世界和平最庄严的宣誓。它让我们在回望峥嵘岁月中汲取力量,更激励我们在新时代的征程上团结奋进,共创民族复兴的美好未来。2024级硕士研究生潘思洁: 作为新时代的一名党员,我很荣幸能跟整个中心的老师和同学们一起观看昨天的阅兵。阅兵仪式上,整齐划一的徒步方队、先进精良的武器装备、昂扬向上的受阅官兵,无一不展示出我国强大的国防实力和军队的良好风貌。多种新展出的先进的部队与武器装备,都让我深刻感受到祖国的繁荣昌盛,深深地激发出了我极大的民族自豪感。阅兵也让我更加深刻地认识到和平的珍贵。我们要珍惜这来之不易的和平,传承和弘扬伟大的抗战精神,坚定维护世界和平与发展。作为一名学生,我们要积极参与国际交流与合作,讲好中国故事,传播中国声音,为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

通知公告

-

07/272025

会议通知 | 粤港澳物理学会2025联合年会暨量子科技论坛第二轮通知

“粤港澳物理学会2025联合年会暨量子科技论坛”是粤港澳物理学工作者和相关企事业代表进行专题讨论及交流的会议,旨在促进粤港澳的科学研究,加强和扩展区域内的学术交流与合作,为粤港澳物理学界研究人员、学生和相关企业界人士提供一个讨论物理及相关学科最新进展、增进相互了解、建立合作关系的平台。会议将邀请国内外院士及著名专家学者开展多场主题演讲。本次活动将于2025年9月19日至22日在广东东莞松山湖举行。欢迎广大物理学工作者、高等院校学生,以及相关企事业代表等踊跃报名参会。一、会议组织主办单位:广东省物理学会、香港物理学会、澳门物理学会承办单位:广东东莞理工学院协办单位:广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学) 广东省磁电物性分析与器件重点实验室大会主席:王彪、汪子丹、汤子康大会组委会成员:(广东) 邓文基、樊军辉、刘彭义、胡义华、郭东辉、姚道新、朱诗亮;(香港)柴扬、王欣、马冠聪、戴丽心、张锐、严杨千;(澳门)孙汉东、李海峰、王双鹏、周冰朴、孙鹏展。大会秘书:(广东)姚道新、(香港)严杨千、(澳门)刘宏超地方组委会主席:李润霞地方组委会成员:马连华、王安定、刘钊、陈家鹏、胡杨凡、梁军二、会议主题(一)原子、分子、光学和量子物理(二)凝聚态物理和统计物理(三)材料物理与工程物理(四)生物物理和软物质(五)天体物理和宇宙学(六)散射物理、粒子物理、核物理、等离子物理(七)物理交叉学科和应用物理(八)物理教育三、大会报告本次会议安排了大会特邀报告、分会报告及张贴报告。(一)大会特邀报告(报告个人简介等信息请阅附件二)●薛其坤院士,南方科技大学报告题目:非常规高温超导●王恩哥院士,中国科学院报告题目:凝聚态氢及全量子效应●沈志强研究员,中国科学院上海天文台报告题目:银河系中心超大质量黑洞高分辨率观测展望●陈曦教授,岭南大学(香港)报告题目:Addressing Climate Change:Negative Emission based on AI-Driven Evolution of AdvancedMaterials●王彪教授,中山大学、东莞理工学院报告题目:预报材料结构强度和变形的热力学理论●柴扬教授,香港理工大学报告题目:基于半金属的二维电子器件●鲍威教授,香港城市大学报告题目:笼目(Kagome)晶格金属材料的120度反铁磁序●孙汉东教授,澳门大学报告题目:胶体半导体拓扑激光器 Colloidal Semiconductor Topological Lasers (二)分会报告分会将安排约50个分会报告,每个报告时间约20分钟,其中5分钟提问交流。(三)张贴报告欢迎广东师生踊跃报名参加会议并提交张贴报告展示交流,会议现场将评选优秀张贴报告,颁发荣誉证书及奖励金。说明:会议只接受参会者的张贴报告。四、日程安排2025年9月19日 (星期五) 报到注册(松山湖希尔顿酒店) 20日上、下午 开幕式、学术报告 21日上、下午 学术报告、闭幕式 22日 离会五、年会注册费2025年8月15日之前缴费:在职会员2000元人民币,在校学生1000元人民币,其他人员2200元人民币。2025年8月15日之后缴费:在职会员2100元人民币,在校学生1100元人民币,其他人员2300元人民币。注册费可通过银行汇款到广东省物理学会。银行汇款请务必在备注中写上“YGA2025+姓名”。银行汇款信息如下:账户名称:广东省物理学会账 号:44001430404050213202开户银行:建设银行广州新港路支行现场缴费采用POS机刷卡或现金支付。特别说明:注册费交款完成后,由于个人原因不能来参会,无法退款,请理解。六、住宿安排 会议期间统一安排住宿,费用自理。 住宿酒店:东莞松山湖希尔顿欢朋及乾坤润酒店等 (酒店地址:广东省东莞市松山湖礼宾路4号松科苑, 酒店电话:0769-81186666 、26881333 )七、交通安排会议期间,会议组将在指定酒店安排大巴车接送参会代表往返会场。其他交通与会代表自行解决。(交通指引请阅附件五)八、会议征文分会报告投稿,请通过参会回执填写报告题目、摘要、所属专题,以及所在地区等信息,提交截止日期为2025年8月15日。投稿内容为会议主题所涵盖的相关领域的科研及教学工作的成果及进展等。投稿经专题召集人和组委会评选后将在8日25日前回复作者是否被录用。张贴报告需按照会议指定的PPT模版(收到投稿另发)编写好报告内容,于2025年8月15日前提交至会务组联系邮箱,会议组将统一制作现场展示。九、参会回执参会代表请通过扫下面二维码或点击链接https://www.wjx.cn/vm/wti2OPg.aspx#或附件一进行填报 “参会回执”,并于2025年8月15日前发送到会务组。通过上面二维码提交参会回执后可通过扫下面二维码或链接查询自己填报的参会回执情况:https://www.wjx.cn/resultquery.aspx?activity=310915309十、会议赞助本次会议将有粤港澳近40所高等院校、科研机构、重点中学和企事业单位约300人参会,会场设有展位,并安排宣讲及招聘专场。欢迎各企事业单位对大会提供赞助支持,赞助业务请与会议组陈娟(chenjuan@mail.sysu.edu.cn86-020-84113142)联系,有意向的赞助单位,请填写附件四“赞助回执”。赞助单位将免交2位参会人员注册费。十一、会务组及联系方式成员:陈娟、黎小玉、卢俊棋、叶钧玮、佟思梦、张凯欣、黄家晋、廖忠淼电子邮箱:gdphyss@126.com联系电话:020-84113245 附件一:会议海报 附件二:大会报告介绍 附件三:参会回执 附件四:赞助回执 附件五:交通指引 附件六:东莞理工学院介绍 广东省物理学会(盖章) 香港物理学会 澳门物理学会 2025年7月26日

-

07/112025

项目公示 | 广东省磁电物性基础学科研究中心第一批原创探索项目立项名单公示

广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)第一批原创探索项目立项名单公示 为了鼓励和支持优秀青年学者开展科学前沿问题的研究,广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)(以下简称“学科中心”)向我校相关学科发布第一批原创探索项目的申报通知。经个人申报,学科中心学术委员会专家评审,学科中心执行委员会审议,本次拟立项15项,其中重点项目5项,一般项目10项。现将具体名单予以公示。 如对公示结果有异议,请实名于7月15日18:00前向学科中心反映,电话:020-84113142。拟立项项目名单 序号 项目类别 项目名称 负责人 1 重点项目 镍氧高温超导材料的高压研究 沈冰 孙华蕾 2 重点项目 基于二维滑移铁电异质结的光电传感器内仿生视觉适应技术研究 李翎 3 重点项目 铁磁/铁电拓扑畴结构的界面耦合与调控 张帮敏 4 重点项目 基于高阶元胞自动机的强关联自旋体系的理论研究与量子线路设计 叶鹏 5 重点项目 铁电极性拓扑畴的三维原子尺度研究 田学增 6 一般项目 基于多场加载探针技术的极性聚合物微结构及电学特性联合表征方法研发 张潇悦 7 一般项目 低维磁电材料微结构动力学演化与功能物性多场耦合响应的多尺度建模 李华山 8 一般项目 铁电材料介电损耗的多尺度理论与建模 文豪华 9 一般项目 电磁场作用下的群体细胞动力学研究 林绍珍 10 一般项目 镍基高温超导机理理论研究 吴为 11 一般项目 二维 Kitaev 磁性体系中拓扑自旋纹理调控的理论探究 侯玉升 12 一般项目 铁电极性拓扑畴的三维原子尺度研究 黄亦 13 一般项目 狄拉克费米子系统的非平衡临界动力学 阴帅 14 一般项目 III-V族半导体多异质结叠层型光电器件的表界面物性与光电特性研究 朱琳 15 一般项目 磁电微结构超快动力学及高频应用 刘林杰

-

07/032025

行政工作 | 关于2025年暑假工作安排的通知

广东省磁电物性分析与器件重点实验室关于2025年暑假工作安排的通知根据学校2025年暑假工作安排的通知要求,2025年暑假时间从2025年7月7日起至9月7日止。8月19日本科新生报到,9月5日研究生新生报到,9月6日、7日本科生和研究生(不含新生)报到注册,9月8日(星期一)正式上课。本科生按校历安排放假,研究生放假时间由导师和本实验室根据培养计划在放假时间内具体安排假期。教师从7月10日正式放假,9月3日返校。实验室负责老师暑假期间轮流值班,主要是负责实验室安全管理事项,保证实验室正常运作。办公室行政管理人员从7月10日至9月2日轮流值班,9月3日正式上班。暑假期间上班时间为:上午8:30-11:30,下午3:00-5:00。暑假期间,请大家认真做好安全保卫等工作,遇有重大突发事件,要按规定及时报告并妥善处置。 谢谢!并祝暑期愉快! 附件:2025年暑假值班安排表 办公室 2025年7月3日

-

07/032025

行政工作 | 关于开展2025年暑假前实验室安全检查通知

广东省磁电物性分析与器件重点实验室关于开展2025年暑假前实验室安全检查通 知各位老师: 根据学校“关于开展2025年暑假放假前消防,治安安全检查工作“的通知要求,结合省重点实验室的实际,现定于2025年7月4日(星期五)上午09:00点,对550栋、573栋(哲生堂)各有关实验室进行安全检查,并按照学校规范要求,现场记录存在问题和整改通知书,请各个实验室管理老师或安排负责同学在场配合检查工作。特此通知。 广东省磁电物性分析与器件重点实验室 2025年7月3日

-

06/092025

行政工作 | 校长办公室关于召开中山大学科技工作会议的通知

校办〔2025〕77号校长办公室关于召开中山大学科技工作会议的通知校机关各部、处、室,各学院、直属系,各直属单位,各附属医院(单位),产业集团: 为进一步推进有组织跨学科交叉研究,重塑国家大学科技园管理,推动科技创新与产业创新深度融合,培育新质生产力,助力高质量发展,经研究,学校定于2025年6月10日(星期二)15:00在广州校区南校园怀士堂召开中山大学科技工作会议。现将会议有关事项通知如下: 一、会议主题 交叉融合赋能 创新领航发展 二、出席人员 1.校领导; 2.校机关各部、处、室,各学院、直属系,各直属单位,各附属医院(单位)、产业集团主要负责人或分管科研工作的负责人1名; 3.各学部主任或学术委员会主任委员1名; 4.教师、科研人员代表; 5.科技合作企业代表。 二、会议主要议程 1.高松校长讲话; 2.宣布中山大学年度十大科技进展及“科研新声”青年演讲比赛评选结果,为获奖者代表颁奖; 3.中山大学健康科学与技术前沿交叉研究院揭牌仪式; 4.产教融合相关专题学术报告; 5.中山大学国家大学科技园重塑揭牌及产学研合作伙伴授牌仪式; 6.朱孔军书记总结讲话。 三、参会情况反馈 请各有关单位按照上述通知,协助落实好相关分类人员参会情况的汇总与反馈工作,具体要求如下: 1.第1类人员,由校长办公室负责协调出席; 2.第2、3类人员,由职务所属单位确认并汇总反馈; 3.第4、5类人员,由科学研究院联系相关院系和企业,并做好信息确认和汇总。 为做好充分的会议准备,请相关单位于2025年6月6日(星期五)17:00前填写参会情况收集表: https://doc.weixin.qq.com/forms/AM8AXAcdAA0AdwAZwZ4AG8CND0p3B7E2f 四、会议签到 大会优先使用电子签到,请参会人员提前下载安装企业微信APP,会前在会场外扫码签到。 特此通知。 校长办公室 2025年6月5日 (联系人:廖婷婷,联系电话:020-84110921、16620325816;谈希,联系电话:020-84113179、18588860510)

-

06/032025

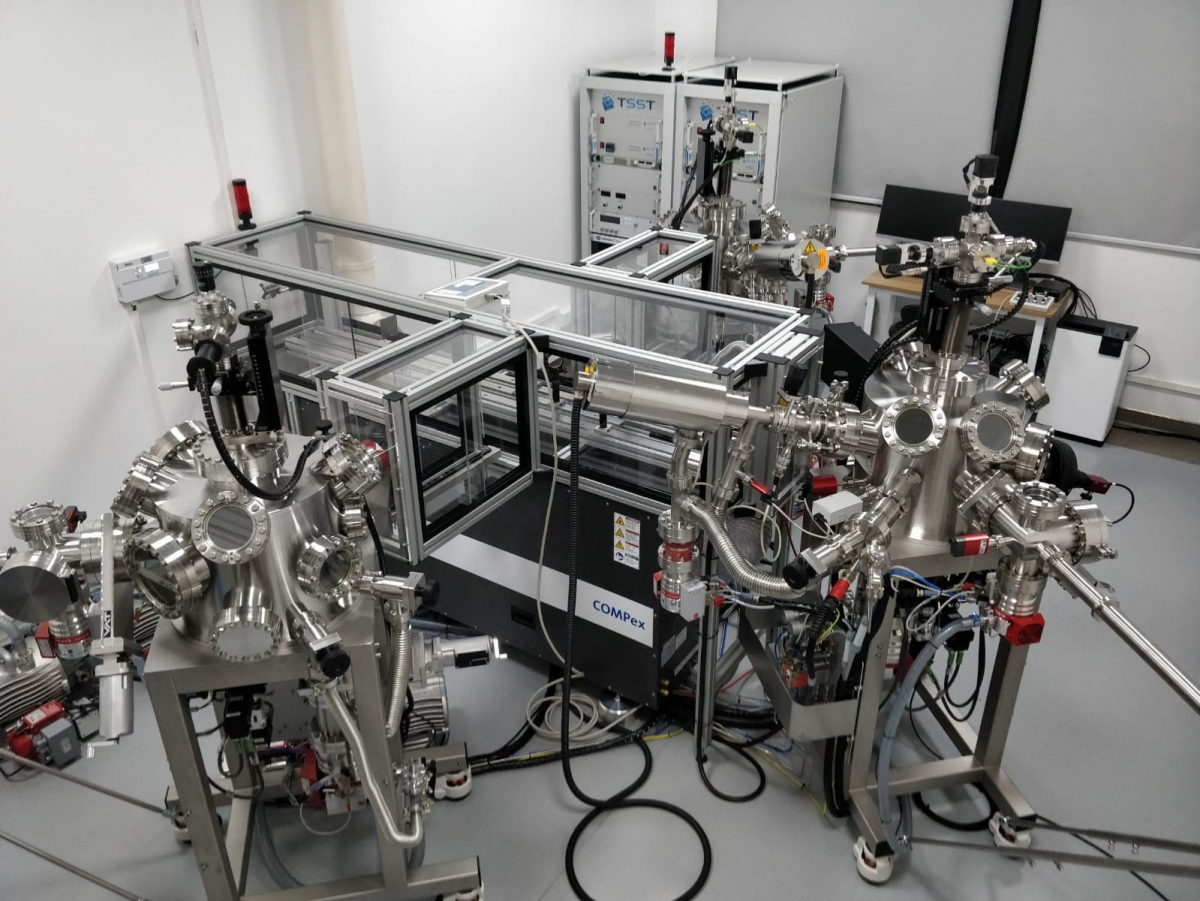

项目申报 | 关于广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)原创探索项目申报的通知

关于广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)原创探索项目申报的通知 广东省磁电物性基础学科研究中心(物理学)(以下简称“学科中心”)是经广东省科学技术厅批准于2024年5月成立,是我省首批成立的5家学科中心之一。学科中心面向磁电功能器件应用,开展磁电物性领域的前沿基础研究,聚焦“高温超导强关联”、“拓扑磁电微结构”、“低维磁电表界面”、“磁电多场强耦合”四大重点研究方向,争取在磁电物性领域“理论计算”、“材料制备”、“表征测量”、“器件研发”四个方面取得一批重大原创性成果。学科中心将建立揭榜挂帅机制,鼓励学科基础问题的原创性研究,加大对优秀青年学者的支持力度,激发科技创新活力。 为了鼓励和支持优秀青年学者开展科学前沿问题的研究,学科中心现向中山大学有关老师发布本次原创探索项目的申报通知。项目申报要求请参看指南建议(附件1)和申报书(附件2)。欢迎我校相关研究领域的青年学者积极申报,并请于2025年6月15日前将申报书(电子版和签名原件)发送到学科中心办公室。申报书经学科中心专家评审、执行委员会审议通过后,立项实施。特此通知。联系人:陈娟联系电话:020-84113142邮件地址:chenjuan@mail.sysu.edu.cn 广东省磁电物性基础学科研究中心 2025年6月3日

学术交流

-

2025-09-25 10:10

-

2025-09-23 10:00

报告人:徐超 博士后(清华大学)

地点:中山大学南校园 550栋二楼报告厅

-

2025-09-15 10:00

-

2025-07-03 10:00

科研进展

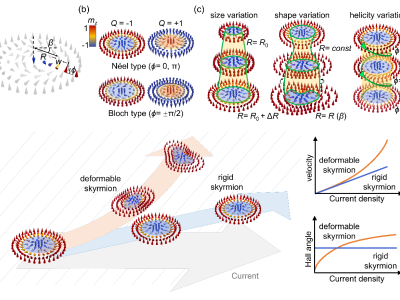

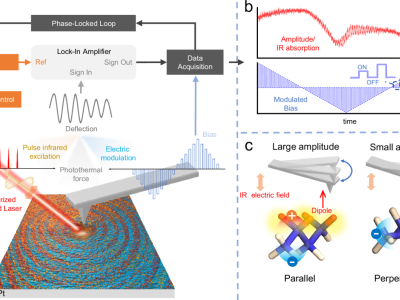

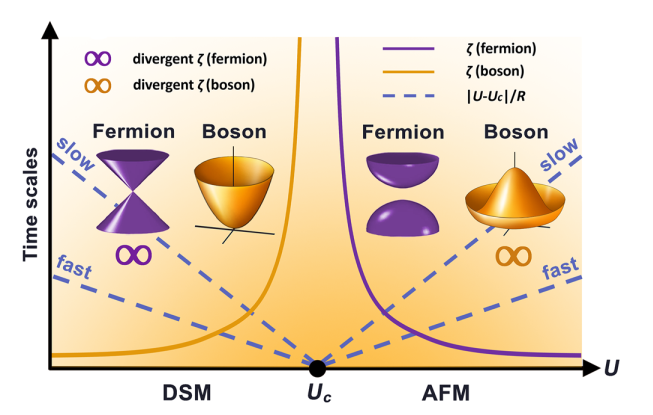

科研进展丨本实验室陈伟津教授课题组发表拓扑磁结构形变与涌现力学综述文章

斯格明子(Skyrmion)源自英国物理学家托尼·斯格明(Tony Skyrme)在1962年为研究强子稳定性而提出的一种拓扑构型。此后,人们将具有相同拓扑特征的矢量场结构统称为“斯格明子”。自2009年在磁性材料中被首次实验证实以来,磁斯格明子凭借纳米级的极小尺寸和独特的涌现物理特性,在新型电子器件领域迅速崭露头角。长期以来,磁斯格明子的几何构型变化(即形变)一直未受到足够关注。近年来,越来越多的研究表明,磁斯格明子即便在微小的外部加载下也会发生显著形变,显示出令人意外的“柔性”。这种形变引发了诸多新现象:如远超理论预测的有效质量、速度与外加载之间的非线性关系、以及变化的斯格明子霍尔角等。理论与实验的最新进展正日益聚焦于磁斯格明子形变与其动力学之间的耦合效应。图1. 斯格明子形变与动力学的耦合行为 近日,广东省磁电物性分析与器件重点实验室陈伟津教授课题组应英国物理学会邀请,在《物理学进展报告》(Reports on Progress in Physics)上撰写题为“Dynamics of magnetic skyrmions under steady and time-varying deformation”的综述文章,系统综述了磁斯格明子在静态与动态形变下的动力学特性,揭示了其通过“形变工程”(deformation engineering)实现器件功能优化与新型器件应用的巨大潜力。作者分析了磁斯格明子三种形变模式(包括径向伸缩、轮廓变形及螺旋度改变)的发生原因,随后阐述了研究磁斯格明子形变动力学的理论与实验方法,进而讨论了形变对磁斯格明子动力学特性的影响规律(如图1所示),最后总结了磁斯格明子形变动力学的器件应用前景。 该综述也指出了当前磁斯格明子形变研究中面临的挑战:1. 表征困难。斯格明子形变涉及大量自旋的集体演化,实验难以同步分辨整体与细节,理论难以从海量自由度中凝练的可观测量,亟需发展新实验与理论方法。2. 机理不清。在电/磁/力等多物理场驱动下,磁斯格明子形变呈多模式、强非线性与路径依赖特性,其形变机理尚待澄清。3. 现象未知。在多斯格明子协同体系中,形变相互耦合涌现出新的集体行为,其物性响应与调控规律尚缺系统刻画,相关现象仍需探索。针对上述挑战,该综述梳理并阐明了“微结构涌现力学”的核心思路: 将大量微观组分(如自旋、极化)的协同演化过程提取为少数集体运动模式,归纳其广义坐标和广义力的约束关系。使得微观层面的规律未显式包含力学因素和规律, 也会在更高层级自发涌现出新的力学定律。涌现力学为磁电微结构在多场耦合下的复杂演化动力学提供了有效的分析框架。 正如作者在综述中强调:“斯格明子的形变是挑战,更是机遇。通过形变工程,我们不仅能优化现有器件性能,更能创造出基于拓扑磁动力学的全新功能器件。”对磁斯格明子形变动力学问题开展深入研究,有望为自旋电子器件调控与设计注入全新思路。 综述于近日发表在国际物理期刊《Reports on Progress in Physics》上。该期刊是国际物理学最具影响力的综述期刊之一,仅面向各领域卓有建树的学者约稿。本文亦为拓扑磁结构方向在该刊发表的首篇综述。该工作由中山大学独立完成,物理学院郑跃教授、材料学院陈伟津教授为论文通讯作者,物理学院博士后刘林杰为第一作者。材料学院博士后孙菲、物理学院博士生任建华参与了该工作的撰写。该研究工作得到了国家自然科学基金委、广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室以及光电材料与技术国家重点实验室的大力支持。论文链接: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6633/adf8fe/meta

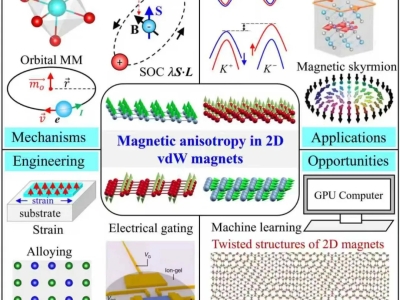

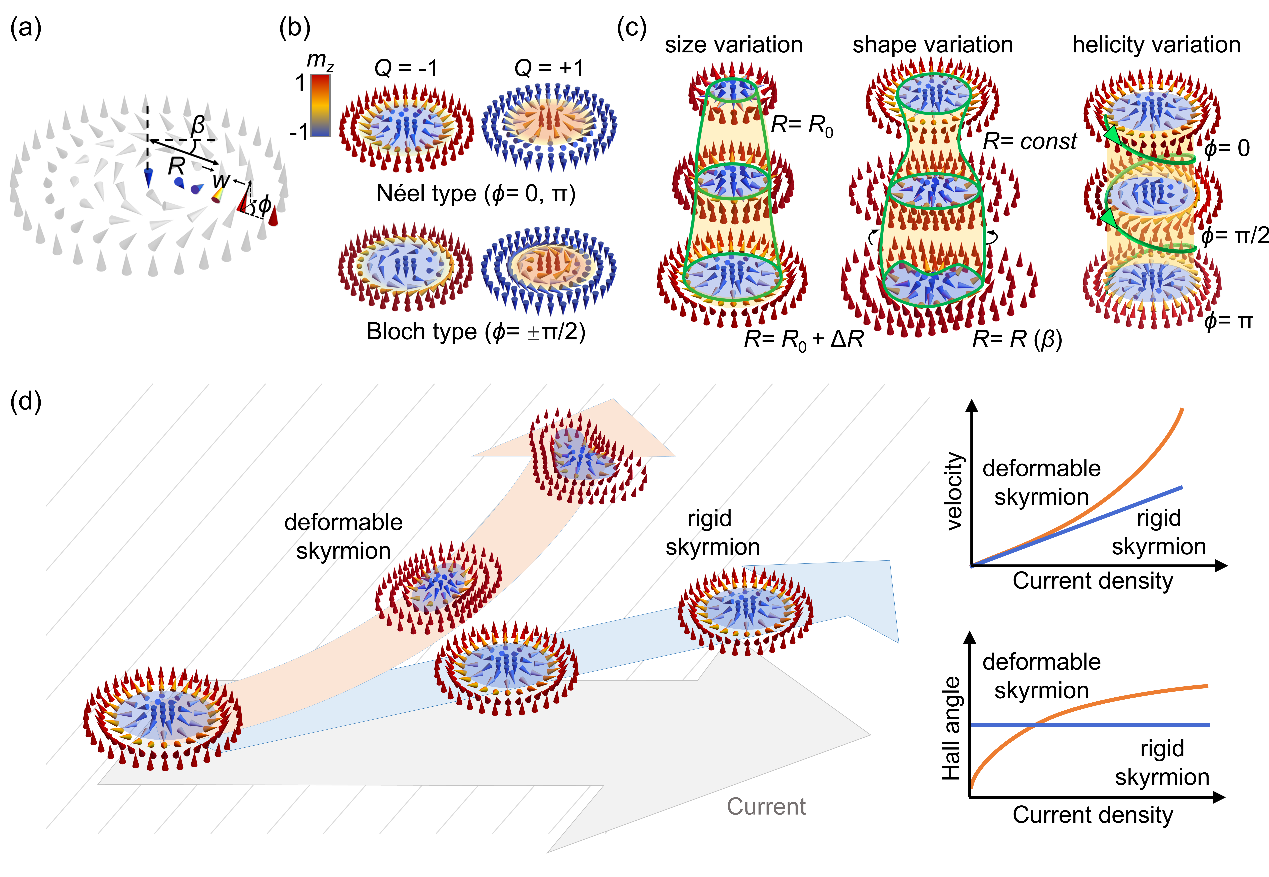

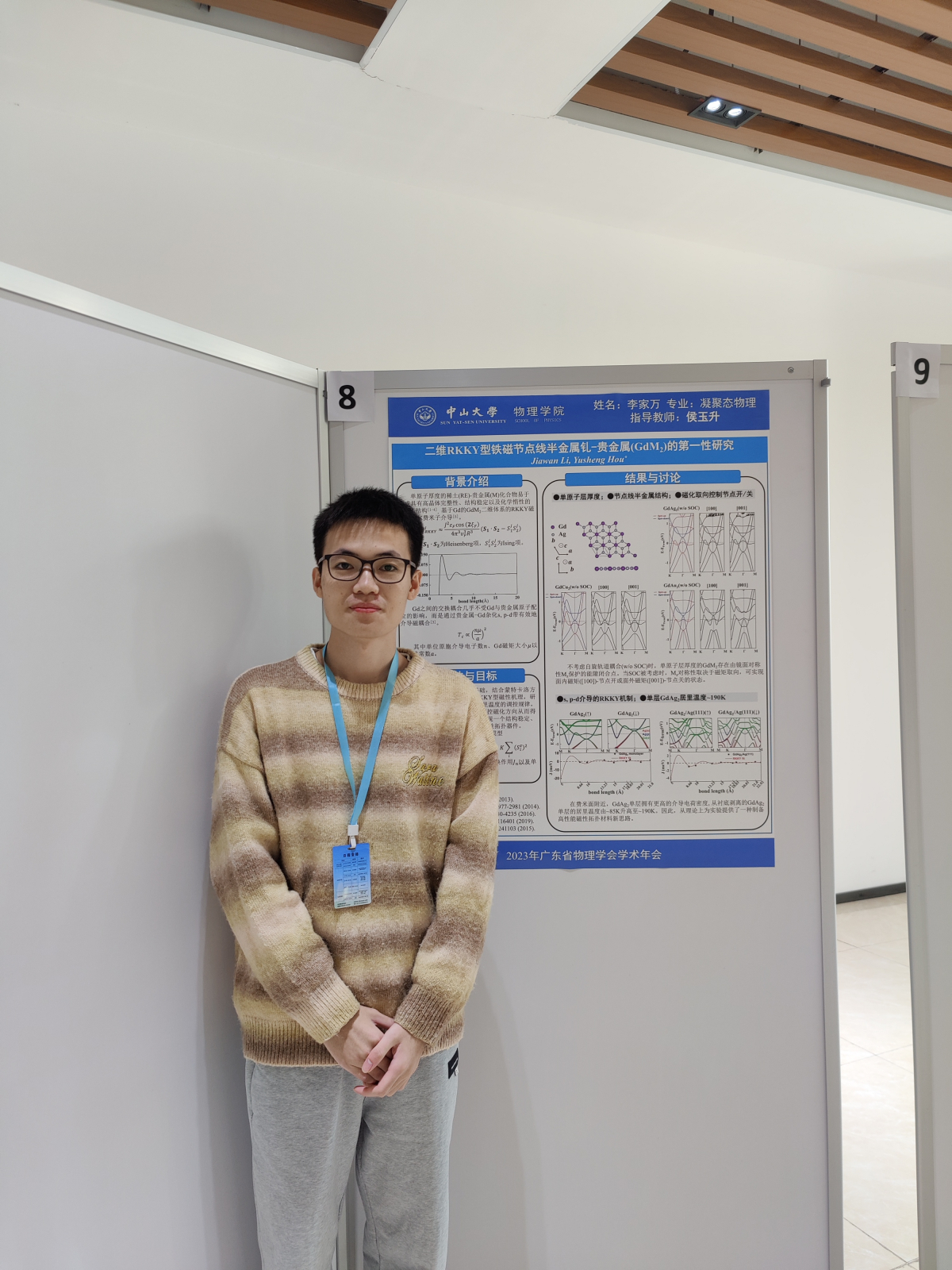

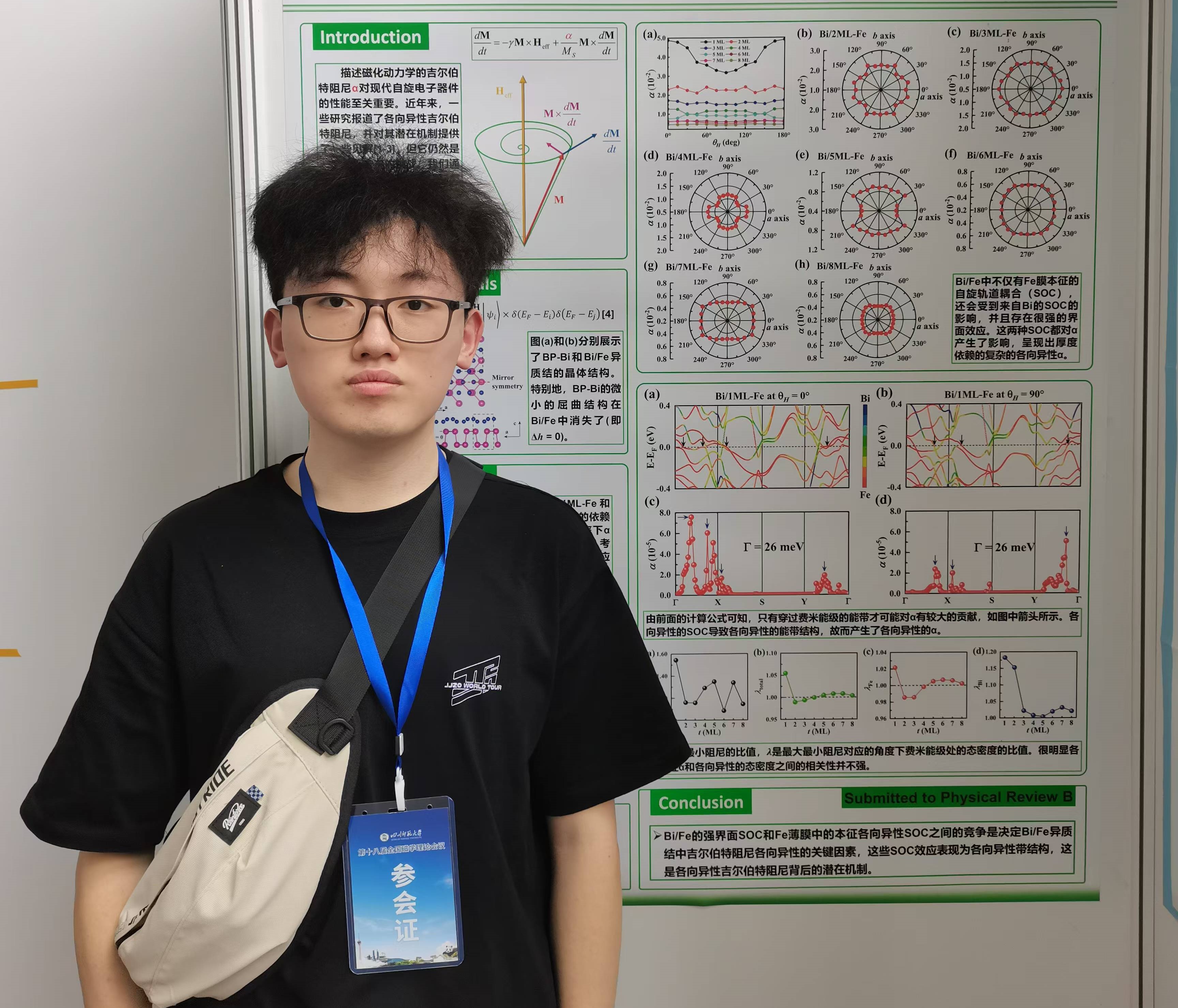

科研进展丨本实验室侯玉升副教授在二维磁性及其异质结磁各向异性研究方面撰写综述文章

磁各向异性是磁性材料至关重要的基本物理性质之一,它描述了磁化强度或磁矩倾向于指向特定晶体学方向的物理现象。从微观机制的角度来说,磁各向异性主要有三大来源:磁晶各向异性、磁偶极矩导致的磁形状各向异性以及磁交换各向异性。尽管磁各向异性在能量尺度上与磁性材料的总磁能相比微乎其微,但是它决定了长程磁序的磁化方向,从而影响自旋电子学器件的功能和性能。特别是,随着二维范德华磁性材料研究的持续深入,人们逐渐形成认识到,磁各向异性在稳定二维长程磁有序结构,以及在二维范德华磁性材料及其异质结中驱动复杂磁相的涌现过程中扮演着关键角色!

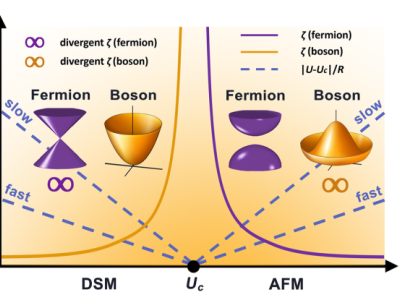

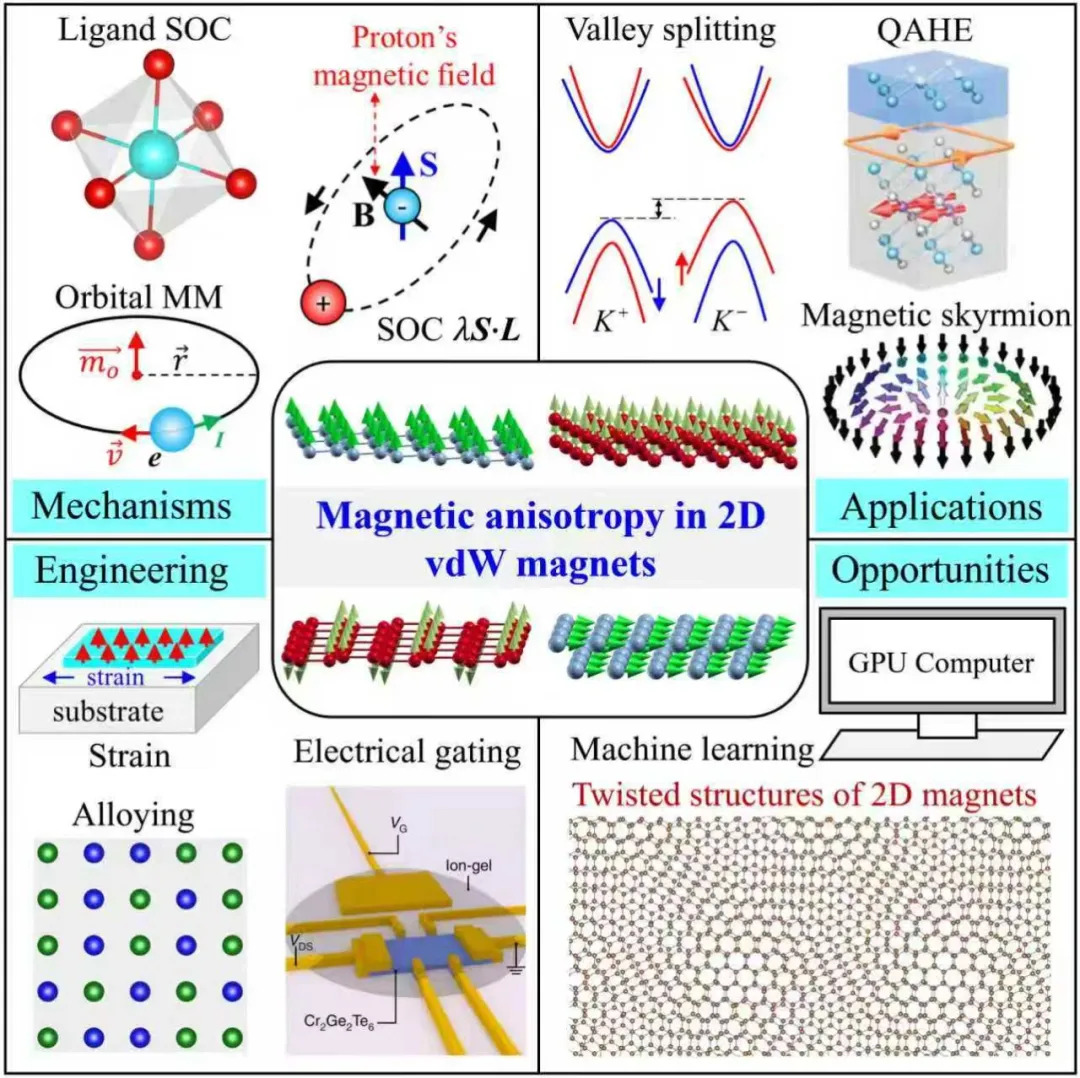

科研进展丨本实验室阴帅组与中科院物理所李自翔组合作在量子临界动力学研究中取得新进展

近日,中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室阴帅副教授团队与中国科学院物理研究所李自翔特聘研究员团队合作在量子临界动力学领域取得重要突破。他们的研究成果“狄拉克系统中超越 Kibble-Zurek 前提条件的有限时间标度”(Finite-time scaling beyond the Kibble-Zurek prerequisite in Dirac systems) 发表于国际重要期刊《自然・通讯》(Nature Communications)。该论文首次揭示强相互作用狄拉克费米子系统临界点的非平衡动力学,将著名的Kibble-Zurek机制和有限时间标度理论扩展到包含初态有无能隙激发的系统中,为理解非平衡量子临界现象提供了全新视角。 探索临界点附近的非平衡普适性质是统计物理和凝聚态物理的核心课题之一。在上世纪七十年代,T. W. B. Kibble 在宇宙学研究中提出了描述拓扑缺陷形成的驱动动力学机制,后由W. H. Zurek推广到凝聚态系统的驱动临界动力学中,形成了著名的Kibble-Zurek 机制。钟凡教授等首先发现临界点附近驱动过程的完整标度,进而提出有限时间标度(Finite-time scaling, FTS)理论,不仅系统地刻画整个驱动过程动力学标度性质,还推广到包含不同初态、多种驱动方式的情形,并发展了一系列确定系统临界性质的非平衡方法。 然而,传统Kibble-Zurek 机制基于绝热-脉冲假设(Adibatic-impulse scenario),其有一个重要前提,即要求驱动初始阶段系统处于有能隙的态,以保证初始阶段的绝热性。但在狄拉克费米子临界点中,初始态可以设置为无能隙的狄拉克半金属态(如图1)。这类系统的临界动力学是否仍遵循Kibble-Zurek 机制和有限时间标度?传统理论无法回答。图1狄拉克临界点驱动动力学时间尺度示意图 对此,本研究团队聚焦二维强相互作用狄拉克系统,首次通过行列式量子蒙特卡洛(DQMC)方法,对两类典型狄拉克费米子系统的临界动力学模型进行了系统研究。研究发现,即使系统从无隙的狄拉克半金属相开始演化,违反传统Kibble-Zurek机制的“有能隙初态”前提,其驱动临界动力学仍然可以用有限时间标度标度形式描述。通过深入分析,团队提出了一个普适判据:即当无能隙相的动态临界指数z’和量子临界点的驱动速率的标度维度r满足z’<r时,Kibble-Zurek 机制和有限时间标度理论仍能有效适用。 团队进而利用有限时间标度形式,高效获取了可靠的临界指数。和传统平衡态方法中需依赖大尺寸和复杂修正相比,该研究通过调控驱动速率可以有效抑制有限尺寸效应,为费米子系统临界性质的数值研究提供了新的方案。 中山大学物理学院本科生曾植(现英国帝国理工学院研究生)、余荫铠(现中国科学院物理所研究生)、研究生黎智轩为论文的共同第一作者,中国科学院物理研究所的李自翔特聘研究员和中山大学广东省磁电物性分析与器件重点实验室成员、中山大学物理学院阴帅副教授为论文共同通讯作者。本项目得到了国家自然科学基金、广东省和广州市科技计划项目等资金支持。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61611-6

现任领导

党建专题

- 2025/09/26

- 2025/09/22

- 2025/09/12

- 2025/09/05

- 2025/09/05

- 2025/06/09

- 2025/04/30

- 2025/03/21