科研进展 | 本实验室陈伟津教授、张溢副教授课题组在极性斯格明子研究方面取得新进展

近年来,铁性材料中形成的涡旋、斯格明子等拓扑结构因其独特的基础物性和技术应用前景引发了广泛研究热潮。作为典型代表,极性斯格明子具有尺寸小、多态性、手性、负介电常数、可调控的电子与机电特性等一系列引人注目的性质,在开发拓扑鲁棒性器件方面潜力巨大。尽管近年来实验和理论研究取得进展,能形成极性斯格明子的材料体系仍然稀缺。迄今为止,它们主要被发现于铁电-绝缘体超晶格和多层膜体系中。与磁性系统中Dzyaloshinskii-Moriya相互作用起关键作用的机制不同,这些体系中的极性斯格明子源于弹性、静电和梯度能之间的微妙平衡。因此,极性斯格明子通常以紧密排列的状态存在,与邻近结构存在强相互作用,难以作为独立单元进行操控,这限制了其在存储与逻辑器件中的应用前景。此外,铁电-绝缘体异质结构的低导电性也制约了基于极性斯格明子电子特性的应用开发。

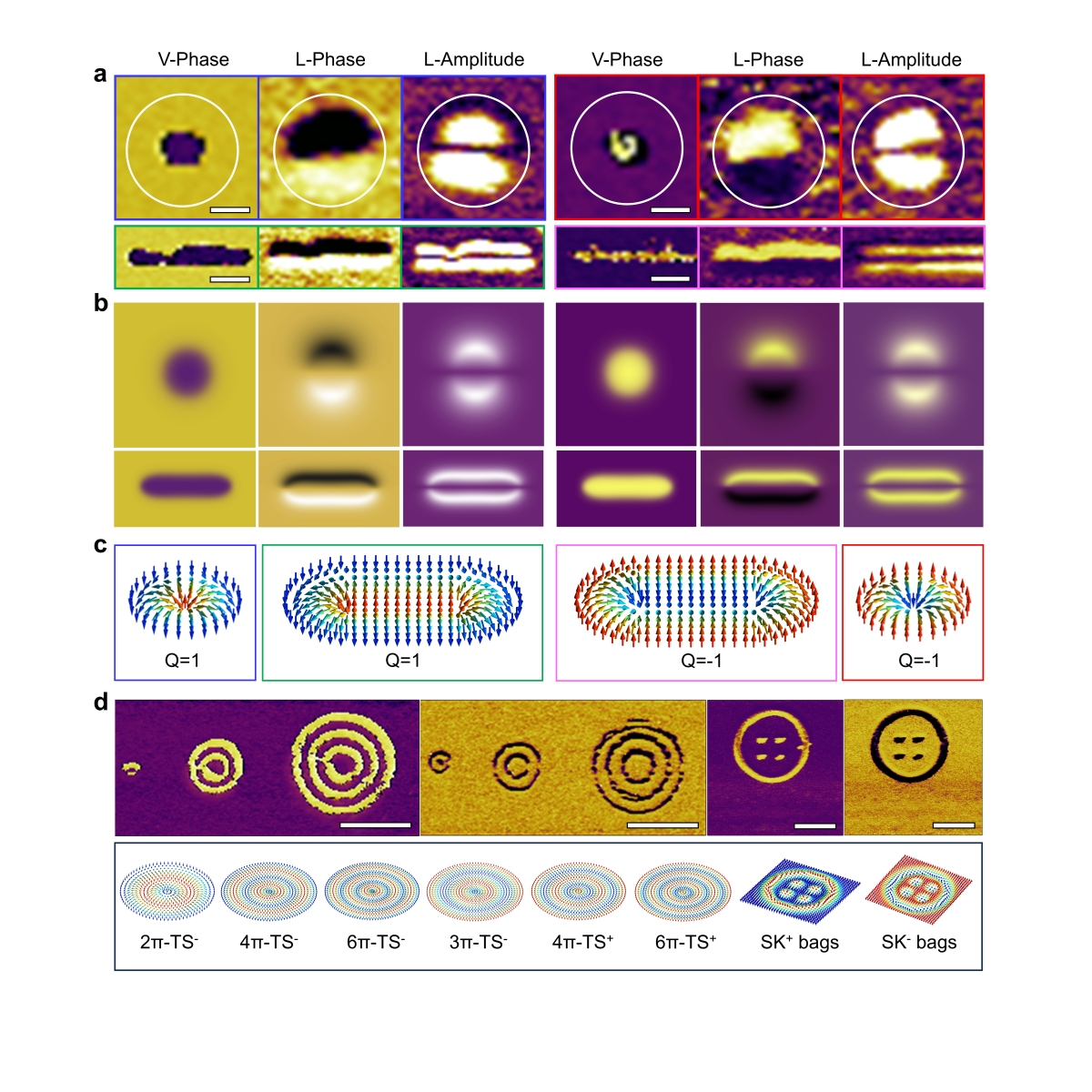

中山大学材料学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室陈伟津教授与物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室张溢副教授课题组通过结合压电力显微镜实验、透射电子显微镜实验、密度泛函理论计算以及相场模拟,证实了铁电-金属异质结是承载拓扑态的理想载体,并成功验证了基于极性拓扑结构开发高可靠性存储与逻辑器件的可行性。研究揭示了PTO/SRO和PTO/CCMO/SRO异质结中经历丰富的拓扑相变,并能够稳定承载一系列斯格明子型极性拓扑结构(包括奈尔(Néel)型斯格明子(图1)、多π扭转的靶型斯格明子及斯格明子袋结构),其形态与磁性系统中报道的拓扑结构高度相似(图2)。如此丰富的斯格明子型极性拓扑家族在铁电-绝缘体(FI)超晶格及多层膜中未被发现。实验与理论分析表明,该异质结构中可能存在由氧八面体倾斜介导的电学Dzyaloshinskii-Moriya相互作用,且PTO薄膜处于极化向上和向下两种态之间的微妙平衡状态,并具有适度的内建电场。这些效应共同导致PTO薄膜处于一种易发生拓扑相变的临界态。

此外,该研究揭示了这一新型斯格明子体系在存储与逻辑应用中的优势特性:通过扫描探针显微镜针尖的局域电/力激励,可实现规则分布、弱耦合且密度高达300 Gbit/inch²的斯格明子的写入与擦除(图3a和b)。相较于均匀极化背景,极性斯格明子的高电导特性可进一步用于信息的非破坏性读取。有趣的是,与寿命相对较短(<20小时)的Néel型斯格明子不同,多π扭转的靶型斯格明子及斯格明子袋结构展现出显著增强的拓扑稳定性,其寿命超过两周(图3c),验证了通过拓扑策略在铁电材料中编码鲁棒信息的可行性。这种高拓扑度斯格明子结构的稳定性提升源于环状结构内部增强的矫顽场与环自身固有的拓扑保护机制的协同作用。

图1. 利用高分辨HAADF-STEM成像技术观测单个极性斯格明子结构。a, 平面暗场TEM图叠加原子尺度的截面HAADF-STEM图,用于展示PTO/SRO异质结的整体构型。b, 截面HAADF-STEM图展现PTO薄膜具有均匀的向上极化态,部分区域带有小角度的极化倾斜。c, 基于原子级分辨率平面HAADF-STEM图像得到的单个斯格明子极性矢量分布图,色环指示不同极化方向对应的颜色,揭示了Néel型极性斯格明子构型。

图2. PTO薄膜中丰富的斯格明子型极性拓扑结构。

图3. a, 利用扫描探针局域电场写入极性斯格明子图案。“CPMB” 和“SYSU” 分别为物理力学与生物物理研究中心和中山大学英文首字母缩写。比例尺:400 nm。b, 极性斯格明子阵列的写入、擦除及读取实验。比例尺:200 nm。c, 10种极性斯格明子型结构的稳定性。

该成果以“Creation of Independently Controllable and Long Lifetime Polar Skyrmion Textures in Ferroelectric-Metallic Heterostructures”为题发表在国际知名期刊《Advanced Materials》上。中山大学为该成果的第一署名单位,本实验室陈伟津教授、张溢副教授和郑跃教授为共同通讯作者,物理学院博士研究生孙菲为第一作者。该研究工作得到了国家自然科学基金委、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、光电材料与技术国家重点实验室和中山大学分析测试中心的大力支持。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/adma.202502674