科研进展 | 本实验室罗鑫教授课题组在构建二维TMDCs异相同质结构的研究方面取得新进展

过渡金属二硫化物(TMDCs)因其层状结构、带隙可调及丰富的相变行为,在光电子器件、催化、电化学储能等领域展现出广阔的应用前景。WS₂具有稳定的半导体1H相和导电性能优异的金属1T相,两者在同一材料体系中共存可赋予器件兼具载流与活性功能。然而,1T相在热力学上处于亚稳态,易向1H相转变,导致其在常规条件下难以获得稳定存在,尤其是在单层尺度上实现相共存更具挑战。传统相调控方法,如激光照射、电子束辐照或化学插层,虽能诱导相变,但往往引入不可控缺陷、结构破坏或相界模糊,限制了材料性能的保持与调控的精度。因此,发展一种操作简便、相界清晰、具规模化潜力的合成策略,在单层WS₂中构建高质量的1T/1H异相结构,是实现其在异相功能器件中高效集成与应用的关键科学问题。

中山大学物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室罗鑫教授课题组提出一种NaCl辅助的一步CVD策略,在单层WS₂中实现了金属1T相与半导体1H相的面内共存,并探索了前驱体配比对相结构及形貌的影响。结合多尺度表征与第一性原理计算,系统揭示了Na⁺掺杂诱导电子重分布进而稳定1T相的物理机制,为二维材料相工程及异质器件集成提供了新路径。

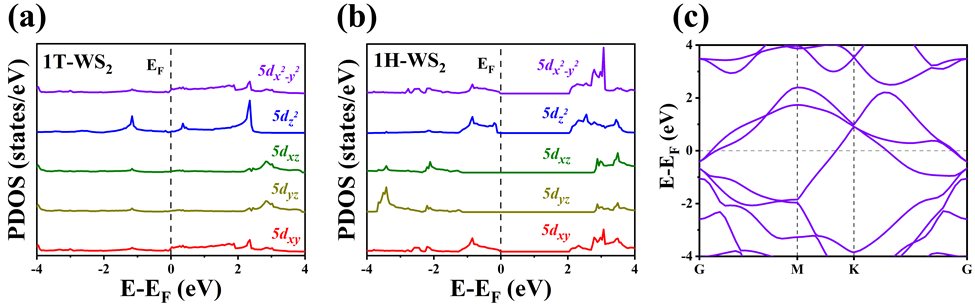

图1. WS₂的部分态密度(PDOS)和1T-WS₂的能带结构。

在1H相中,W原子的5d轨道受到![]() 对称性晶体场的调控,呈现出明显的能级分裂,从而形成高度非简并的分布。其中,

对称性晶体场的调控,呈现出明显的能级分裂,从而形成高度非简并的分布。其中,![]() 轨道由于其电子云主要分布在面外方向,受周围配体排斥最小,能量最低,并在费米能级以下被完全填充。这种低能级轨道的完全占据提供了电子结构上的稳定性,使得1H相在热力学上更加稳定,易于合成。而1T相具有较高的

轨道由于其电子云主要分布在面外方向,受周围配体排斥最小,能量最低,并在费米能级以下被完全填充。这种低能级轨道的完全占据提供了电子结构上的稳定性,使得1H相在热力学上更加稳定,易于合成。而1T相具有较高的![]() 对称性,其晶体场作用使得

对称性,其晶体场作用使得![]() 与

与![]() 轨道、

轨道、![]() 与

与![]() -

-![]() 轨道分别发生能级简并,形成较强的面内各向同性特征。这种简并结构虽赋予1T相优异的面内电导性,但也导致其在K点附近的能带结构出现费米面嵌套现象。

轨道分别发生能级简并,形成较强的面内各向同性特征。这种简并结构虽赋予1T相优异的面内电导性,但也导致其在K点附近的能带结构出现费米面嵌套现象。

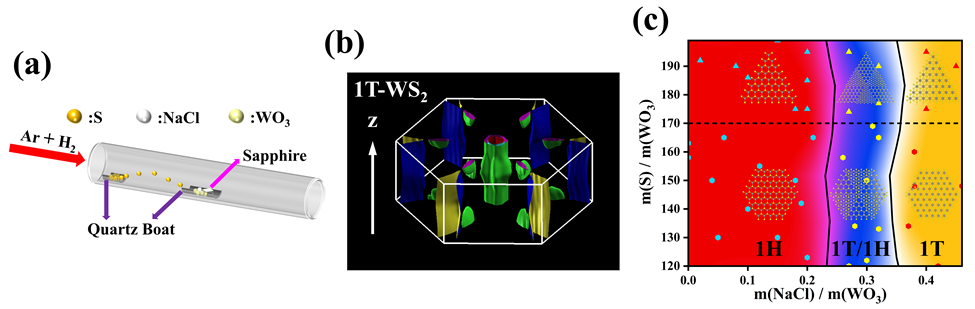

图2. 1T/1H-WS₂的合成策略、相稳定机制与调控相图。

1T-WS₂的三维布里渊区展现出沿 z 方向的能带翘曲特征,即能带在不同动量空间中呈现明显的非平直性,容易引发电子之间的集体行为,如电荷密度波(CDW)的形成,或诱导结构相变,体现出其在晶体结构与电子结构层面的高度不稳定性。在缺乏额外电子调控的条件下,1T相通常倾向于向更稳定的1H相转变,从而限制了其在器件中的应用。Na⁺掺杂通过引入额外电子打破1T相的费米面嵌套结构,并引发轨道重排,有效降低了体系总能量,提升了1T相的相对稳定性。相图进一步揭示了前驱体配比对最终WS₂相结构的影响,其中NaCl/WO₃和S/WO₃的质量比对相变行为起着关键调控作用:当Na⁺相对浓度较高时,1T相更容易被稳定形成;而在富S条件下,则更倾向于生成三角形形貌的WS₂薄膜,表明生长过程受到化学势与界面能协同调

控。

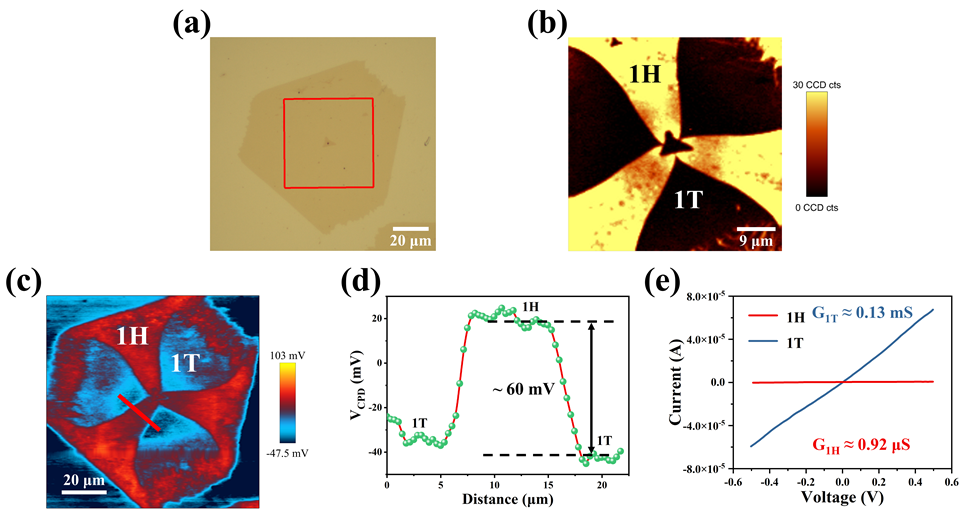

图3. 1T/1H-WS₂在镀金硅衬底上的形貌、光致发光(PL)强度成像、表面电势差异及电导特性。

PL强度成像清晰区分出1T与1H相区域,其中1H相由于其直接带隙结构,表现出较强的PL发射强度;而1T相因其金属性特征,导致PL强度显著减弱,这一空间分布规律为识别异相区域提供了有效手段。开尔文探针力显微术(KPFM)测得两相间的表面电势差约为60 mV,进一步定量揭示了两相在功函数与费米能级位置上的差异,表明1H相具有更高的费米能级,这种表面势能差源于两相电子结构与载流子浓度的本征差异。电流-电压测试进一步验证1T相具有金属性,其I-V曲线呈线性关系,表明其与金属电极之间形成欧姆接触;而1H相作为半导体相,表现出更高的接触电阻,电导率较1T相低两个数量级,体现了两相在电输运行为上的巨大差异。这一组多维度表征结果全面证实了1T/1H异相界面在光学、电学与电子结构方面的显著对比,为基于异相调控的二维电子器件设计提供了关键数据支持。

相关研究成果于2025年4月29日以“NaCl-Assisted One-Step CVD for In-Plane 1T/1H Heterophase Homojunctions in Monolayer WS₂”为题发表在国际知名期刊《Nano Letters》上。该工作由中山大学独立完成,物理学院、广东省磁电物性分析与器件重点实验室罗鑫教授为论文通讯作者,2022级硕士研究生李伟源为第一作者,理论计算部分由2023级硕士研究生黄熙提供。上述工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广东省磁电物性基础学科研究中心、广东省磁电物性分析与器件重点实验室的大力支持。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c00679